リードナーチャリングとは?手法5選と実践の手順をBtoB事例で解説

Webサイトからの問い合わせや展示会での名刺交換で、

多くのリード情報を獲得できた!

でも、その後の商談や受注にうまく繋がらない…

BtoBの場合、獲得したリードの大半は、すぐに製品やサービスを購入する段階には至っていません。しかし、こうした「今すぐではない」顧客の検討度を高めたり、検討が本格化したタイミングを逃さないような取り組みが「リードナーチャリング」です。

リードナーチャリングとは、獲得した見込み客に対し、継続的に有益な情報を提供し、関係性を構築することで、購買意欲を徐々に高めていくアプローチを指します。

本記事では、リードナーチャリングの基本的な考え方から、具体的な手法、成功に導くためのPDCAの回し方、さらにはリードナーチャリングの実施に欠かせないMAツールの選び方まで、BtoBマーケティング担当者が知りたい情報を網羅的に解説します。

リードナーチャリングとは?商談を最大化する「見込み客育成」の仕組み

まず、リードナーチャリングの基本的な概念と、なぜBtoBマーケティングにおいてこれほどまでに重要視されているのかを理解しましょう。

リードナーチャリングの定義と目的

リードナーチャリングとは、直訳すると「見込み客の育成」を意味します。

獲得したものの、まだ受注には至っていない見込み客(リード)に対して、メールやセミナー、Webコンテンツなどを通じて定期的かつ段階的にアプローチし、関係性を深めながら購買意欲を高めていく一連のマーケティング活動を指します。

その最終的な目的は、商談機会を最大化することにあります。

「自社の製品やサービスへの理解促進」「顧客が抱える課題への解決策提示」「信頼関係の構築」などを通じて、顧客の検討度合いを引き上げていきます。

リードジェネレーション/リードクオリフィケーションとの違い

リードナーチャリングは、BtoBマーケティングの全体像の中で、3つのプロセスの一部として機能します。

プロセス | 概要 | 具体的な活動例 |

|---|---|---|

リードジェネレーション(Lead Generation) | 見込み客の創出・獲得 | 展示会、Web広告、SEO、ホワイトペーパー配布 |

リードナーチャリング(Lead Nurturing) | 見込み客の育成 | メールマガジン配信、セミナー開催、インサイドセールス |

リードクオリフィケーション(Lead Qualification) | 見込み客の選別 | ホットリードの抽出、インサイドセールスによるヒアリング |

リードジェネレーションで獲得したリードは、まだ情報収集段階であることがほとんどです。

そこでリードナーチャリングによって関係性を構築し、製品への関心が高まったリードを、リードクオリフィケーションのフェーズで「商談化すべきホットなリード」として選別し、営業部門へと引き渡します。

この一連の流れをスムーズに連携させることが、マーケティング活動全体の成果を最大化する上で不可欠なのです。

関連記事:リードクオリフィケーションとは?スコアリングに頼らない「架電すべき熱いリード」の見つけ方

なぜ今、BtoBマーケティングでリードナーチャリングが重要なのか?

現代のBtoBマーケティングにおいて、リードナーチャリングの重要性はますます高まっています。その背景には、主に3つの要因が挙げられます。

購買プロセスの長期化・複雑化

インターネットの普及により、顧客は営業担当者に会う前に、WebサイトやSNS、比較サイトなどを使って自ら情報収集を行うのが当たり前になりました。

そのため、顧客が購買を決定するまでの検討期間は長期化し、接触する情報も多様化しています。もともとBtoBの場合は複数の決裁者の承認を経るため、購入までの期間は長期になりがちのため、ますます長期化した形になります。

この長期かつ、多くの情報に接触する機会が増えている検討期間中、定期的に接点を持ち、自社を第一想起してもらうためのナーチャリング活動が不可欠なのです。

One to Oneマーケティングの必要性

顧客一人ひとりの興味関心や検討フェーズは異なります。全員に同じ内容の情報を一斉配信するだけでは、心に響かず、かえってメールの購読解除などに繋がりかねません。

顧客の属性やWebサイトでの行動履歴に基づき、「誰に、何を、いつ届けるか」を最適化するリードナーチャリングが、顧客との良好な関係構築に繋がります。

関連記事:One to Oneメールとは?セグメント配信との違いと効果的な活用法|開封率を高める例文4選付

- 獲得した見込み顧客との継続的な関係構築

広告費や展示会出展費など、見込み顧客の獲得には多くのコストがかかります。

一度接点を持ったものの失注してしまった方々や、過去に問い合わせがあったものの商談化しなかった方々も、将来的に顧客となる可能性を秘めています。

こうした見込み顧客との関係を途切れさせず、ナーチャリングによって継続的な価値提供を行うことは、マーケティングのROI(投資対効果)を向上させる上で極めて重要です。

関連記事:BtoBマーケティングとは?基礎から手法・フェーズ別戦略マップまで解説

リードナーチャリング導入・運用の全体像

リードナーチャリングを成功させるためには、場当たり的な施策を繰り返すのではなく、継続的に改善していくことが重要です。ここでは、その基本となる流れを紹介します。

KGI/KPI設定とペルソナ・カスタマージャーニー設計

リードナーチャリング手法の選択・実行

- ナーチャリングコンテンツの継続的な制作

- 定期的な効果測定

- 施策やコンテンツの最適化

1. KGI/KPI設定とペルソナ・カスタマージャーニー設計

まず、リードナーチャリングを行うための準備を行いましょう。

この段階で最も重要なのは、目的を決めること、そして「誰に、どのような状態になってもらうか」を明確に定義することです。

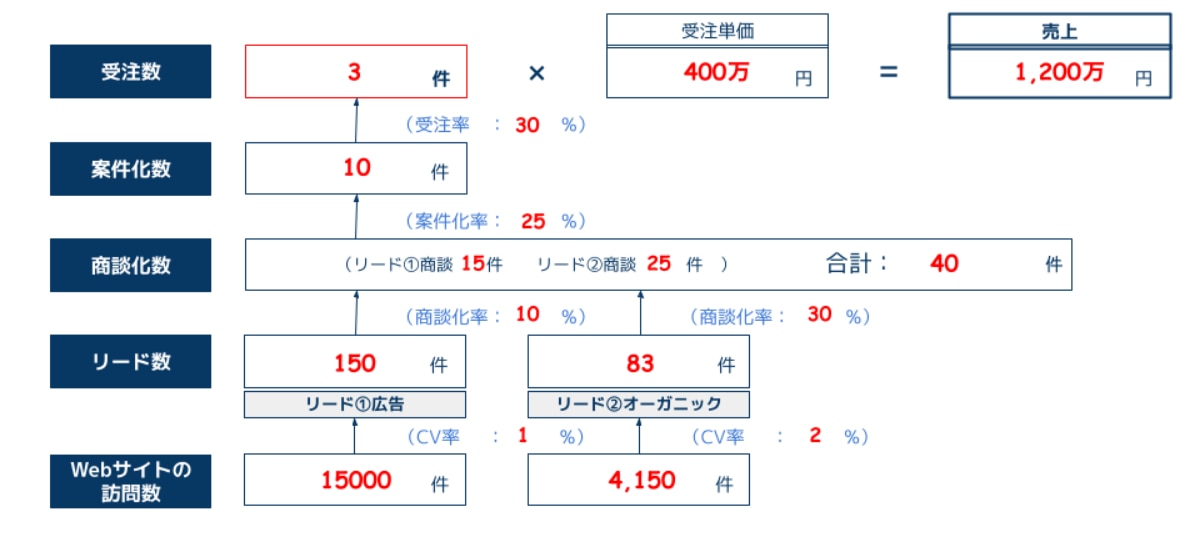

KGI/KPI設定

まずは、「何のためにナーチャリングをするのか?」成功の定義として、KGI/KPIを決めましょう。

最終的なゴール(KGI)として「受注件数」や「売上金額」を設定し、そこから逆算して中間目標(KPI)を定めます。

例えば、「有効商談化数」「ホットリード数」「メール開封率」などがKPIとなります。

ペルソナ・カスタマージャーニー設計

ターゲットとなる顧客像(ペルソナ)を具体的に描き、そのペルソナが課題を認知し、情報収集を経て、最終的に購買に至るまでのプロセス(カスタマージャーニー)を明確にしましょう。ペルソナシートとカスタマージャーニーマップを作る作業です。

誰が見ても分かる形に残しておくことで、マーケティング・営業の各部門での施策にブレがなくなります。

カスタマージャーニーマップは、顧客がどのような情報を求めているかを考え、それに合わせて「いつ、どのチャネルで、どのようなコンテンツを提供するか」という一連の流れを設計します。この時、自社にすでにあるコンテンツと、今はないが必要なコンテンツを分かる範囲で整理しておくと、のちのコンテンツ制作で役立ちます。

関連記事:BtoBペルソナ設計ガイド|企業・担当者別テンプレート&活用ステップ

関連記事:【BtoB向け】カスタマージャーニーマップの作り方:複数関係者×長期検討を可視化するテンプレート

2. リードナーチャリング手法の選択・実行

カスタマージャーニーマップと、社内のリソースを加味して、見込み客にアプローチするための具体的な手法を決め、実行していきます。

メールやセミナーなど、後述する様々な手法の中から、ペルソナの情報取集手段やカスタマージャーニーに最も適したものを選択します。1つではなく、複数の手法を組み合わせることも有効です。

とはいえ、社内のリソースが足りず、やりたい施策すべてはできないという場合もあるでしょう。その場合は外注を利用したり、施策の優先順位を決めて取り組むのがおすすめです。

優先度の決め方の基本は「受注に近い施策から行う」です。

売上に近いところから取り組むことで短期で成果を上げやすく、その後の予算取りや社内説得が進めやすくなります。

3.ナーチャリングコンテンツの継続的な制作

リードナーチャリングの肝は見込み顧客にとって価値のあるコンテンツです。課題解決に役立つブログ記事、ノウハウをまとめたホワイトペーパー、同じ悩みを抱えた企業の導入事例など。

コンテンツがなければ、見込み顧客の心を動かすことはできません。同じコンテンツばかりを送付していては見込み顧客に飽きられてしまうため、効果は摩耗していきます。

そうならないためにも、マーケティング・営業双方が連携して、今見込み顧客が求めているコンテンツは何なのか、常に最新の情報を共有し、コンテンツ作りしていく体制づくりをセットで整えていきましょう。

関連記事:MA×コンテンツマーケティングで商談を増やす実践手法|ネタの集め方や活用法を解説

4.定期的な効果測定

実行した施策が計画通りに進んでいるか、期待した効果が出ているかをデータに基づいて定期的に測定しましょう。

MAツールを活用して、メールの開封率・クリック率、Webサイトの閲覧履歴、コンテンツのダウンロード数、セミナーの参加率などのナーチャリング施策データを収集します。

一方、商談や受注に関するデータはSFA・CRMで収集できます。

これらのデータをもとにKPIの達成度を確認し、目標に達していない場合はその原因を分析します。どのコンテンツやチャネルが商談化に効果的なのかを施策レベルで分析することで、成功パターンや改善点が明確になります。

5.施策やコンテンツの最適化

測定・分析の結果を基に、次のアクションプランを策定し、改善につなげます。

例

- ステップメールの見直し

特定のステップで顧客の離脱が多い場合、それ以前のメールの配信方法が適切でなかった可能性があります。分岐条件や配信タイミング、配信コンテンツを見直しましょう。 - ナーチャリングコンテンツの改善

クリック率の低いメールの件名を変更したり、ダウンロード数の少ないホワイトペーパーの切り口を変えて新しいものを作成したりするなど、コンテンツのA/Bテストやリライトを行います。 - セグメントの再設定

顧客の反応を見ながら、セグメンテーションの分け方を調整し、アプローチのパーソナライズ度を高めていきます。

改善ポイントは施策単位であったり、コンテンツのちょっとした内容であったり、さまざま。

重要なことは継続的にPDCAサイクルを回すことです。少しづつ手も。リードナーチャリングの精度は着実に向上し、成果へとつながっていきます。

【BtoB向け】リードナーチャリングの代表的な手法5選と成功事例

ここでは、BtoBのリードナーチャリングで広く活用されている代表的な5つの手法と、それぞれの特徴、成功のポイントを解説します。

メールマーケティング

コンテンツマーケティング

ウェビナー(オンラインセミナー)

リターゲティング広告

インサイドセールスによる個別アプローチ

手法1:メールマーケティング

メールは、低コストで大多数の見込み客と継続的な関係を築くための最も基本的な手法です。

メールの送付方法には、いくつか手法がありますので紹介します。

- セグメント配信

顧客の業種、役職、過去の行動履歴などに応じてグループ分け(セグメント化)し、それぞれのグループの興味関心に合った情報をメールで配信する方法です。

画一的な一斉配信に比べて高い反応率が期待できます。

- ステップメール

資料ダウンロードや問い合わせといった特定のアクションを起点に、あらかじめ用意しておいた複数のメールを、スケジュールに沿って自動配信する方法です。

例えば、資料ダウンロードの直後にお礼メール、3日後に活用事例、10日後に関連セミナーの案内を送る、といったシナリオを自動化できます。

関連記事:メールマーケティングの始め方5ステップ!初心者でも成果を出すコツと例文

関連記事:セグメント配信とは|一斉配信から脱却するステップと成功事例

関連記事:ステップメールとは?BtoBのシナリオ例とツールの選び方を解説

手法2:コンテンツマーケティング(ブログ・ホワイトペーパー)

情報収集段階で役立つコンテンツを提供し、自社への信頼と興味を醸成する手法です。

- ブログ(オウンドメディア)

顧客が抱える課題や悩みに対する解決策を提示する記事を継続的に発信します。

SEO対策・ホワイトペーパー施策と組み合わせることで、新たな見込み客の獲得にも繋がります。

- ホワイトペーパー(お役立ち資料)

より専門的で深いノウハウや調査データをまとめた資料をPDFなどで提供します。

ダウンロードの際に個人情報を入力してもらうことで、リード獲得とナーチャリングを同時に実現できます。

- 導入事例

自社の製品やサービスを導入した顧客が、どのような課題を解決し、どんな成果を上げたのかを紹介するコンテンツです。検討段階の後期にいる見込み客に対し、導入後の具体的なイメージを喚起し、意思決定を後押しする効果があります。

関連記事:ホワイトペーパーとは? BtoBのリード獲得・育成のための作り方と活用法

手法3:ウェビナー(オンラインセミナー)

ウェビナー(オンラインセミナー)は、一度に多くの見込み客と双方向のコミュニケーションを取れる効果的な手法です。製品デモ、業界トレンドの解説、顧客成功事例の紹介など、多様なテーマがセミナーを開催できます。

ウェビナー参加者のリストは、その後のフォローアップに活用できる貴重な見込み客情報となります。

ウェビナーの大きな利点は、場所の制約がなく全国どこからでも参加できるため、オフラインセミナーよりも集客しやすい点です。さらに、参加者の反応をリアルタイムで確認しながら質疑応答を行ったり、アンケートを通じて興味の度合いを測定したりすることができます。

関連記事:成果から逆算するセミナー企画のステップ|基本の考え方や検討フェーズ別企画パターンを解説

手法4:リターゲティング広告

一度自社のWebサイトを訪れたものの、離脱してしまったユーザーを追跡し、別のWebサイトの広告枠に自社の広告を表示させる手法です。

自社製品やサービスを思い出してもらい、再訪問を促すことが目的です。検討期間が長いBtoB商材において、顧客の記憶から忘れ去られるのを防ぐ効果があります。

例えば、「料金ページを見たが、問い合わせには至らなかった」ユーザーに対して、導入事例や割引キャンペーンの広告を表示するなど、ユーザーのサイト内行動に合わせたクリエイティブを出し分けることで、より高い効果が期待できます。

手法5:インサイドセールスによる個別アプローチ

メールやWebコンテンツによる画一的なアプローチだけでなく、電話やWeb会議システムを使って個別に対話を行う手法です。

MAツールによってWebサイトへの再訪問や料金ページの閲覧といった「検討度の高まった行動」を検知したホットリードに対し、インサイドセールスがタイムリーに電話をかけることで、顧客のニーズを直接ヒアリングし、商談の機会を創出します。

重要なのは、インサイドセールスとマーケティングチームが連携することです。

マーケティング部門が検知したホットリードを、いかにスムーズにインサイドセールス部門に連携し、適切なトークでアプローチできるかが成功の鍵となります。部門間でリードの定義や連携ルールを明確に定めておくことが重要です。

関連記事:インサイドセールス×MAツールで商談化率UP|活用法から体制作りまで徹底解説

リードナーチャリングを加速させるMAツールの選び方と比較ポイント

リードナーチャリングを手動で行うには限界があります。

MAツールを導入することで、これまで解説してきた多くの施策を自動化・効率化し、より高度なナーチャリングを実現できます。

関連記事:MAツールとは?機能・比較・選び方と活用事例を徹底解説

MA(マーケティングオートメーション)ツールの役割とは?

MAツールは、リードナーチャリングに必要な顧客情報を管理し、施策を自動化するためのツールです。以下のような機能を備えています。

- リード管理

獲得したリード情報を一元管理し、属性や行動履歴を蓄積します。

- ホットリード検知

検討度の高い見込み顧客を発見し、アラートします。これを実現する機能はスコアリングと行動検知です。

スコアリングは「料金ページを閲覧したら+10点」「メールをクリックしたら+5点」のように、顧客の行動に応じて点数を付け、見込み度合いを可視化するもので、行動検知は検討度の高まった特定の行動をしたらアラートをとばす機能です。

- メール配信

セグメント配信やステップメールを自動化します。

- LP・フォーム作成

リード獲得のために必要なLPやフォームを作成します。

関連記事:【2025年版】MA機能一覧|自社に必要十分な機能がわかる見極め方

失敗しないための比較選定4つの軸(機能・運用負荷・サポート・連携性)

MAツールは多種多様で、価格も機能も様々です。自社に合わないツールを選んでしまうと、「高機能すぎて使いこなせない」「設定が複雑で逆に業務が増えた」といった失敗に陥りがちです。失敗を避けるためには、以下の4つの軸で比較検討することが重要です。

- 機能

自社が実現したい施策に必要な機能が揃っているかを確認します。ただし、多機能であれば良いというわけではありません。自社のマーケティングの成熟度に合わせて、必要な機能を見極めることが大切です。

- 運用負荷(使いやすさ)

専門知識がない担当者でも「直感的に操作できるか」「設定は簡単か」という使いやすさを判断することが非常に重要です。

例えば、パワーポイントのような感覚でLPを作成できる、プリセットされたルールをONにするだけで行動検知を始められるといったツールは、導入後の運用負荷を大きく下げてくれます。

- サポート体制

「ツールの使い方だけでなく、マーケティング施策そのものについて相談できるか」「セミナーや勉強会などの学習コンテンツは充実しているか」といったサポート体制も確認しましょう。BtoBマーケティングのノウハウを持つベンダーのサポートは、成果を出す上で心強い味方になります。

- 連携性

「現在利用しているSFA/CRMとスムーズにデータ連携できるか」は、部門間の連携を円滑にする上で必須の確認項目です。主要なSFA/CRMとの連携実績があるかを確認しましょう。

関連記事:MAツールの乗り換えはいつ・どう進める?費用対効果で選ぶ比較ポイントと失敗しない手順

関連記事:MA導入ガイド|稟議を通すROI設計からツール選定、運用体制まで解説

【比較表】企業フェーズ別おすすめMAツール分類とTCO(総所有コスト)の考え方

MAツールは、その特徴によって大きく3つのタイプに分類できます。

ツールタイプ | 特徴 | こんな企業におすすめ |

|---|---|---|

シンプル型:低予算×少量リード×初級 | 初期費用・月額ともに低価格で、導入ハードルが低い |

|

バランス型:中予算×中量リード×中級 | 機能と価格のバランスが取れている |

|

多機能型:高予算×大量リード×上級 | カスタマイズ性に優れた高度な機能をもつ |

|

ツール選定の際は、月額費用だけでなくTCO(Total Cost of Ownership:総所有コスト)の視点を持つことが重要です。

TCOには、ツールのライセンス費用に加え、導入時の初期設定費用、運用にかかる人件費、そして最も見落とされがちなコンテンツ制作費(内製・外注)が含まれます。

長期的に活用して、どのくらいで利益になるかROIを意識して導入を決めましょう。

関連記事:【2025年版】MAツール比較|タイプ別の選び方を徹底解説

リードナーチャリングの効果測定|設定すべきKPIツリーと目標値の目安

リードナーチャリングは「やりっぱなし」では意味がありません。効果を正しく測定し、改善に繋げるためのKPI設定と考え方について解説します。

関連記事:MA(マーケティングオートメーション)のKPIとKGI設定方法|BtoB向けKPIツリーと改善法

KGI・KPIを設定しよう

効果測定の出発点は、最終ゴール(KGI)を明確にすることです。BtoBマーケティングにおけるKGIは、多くの場合「受注件数」や「受注金額」になります。

そして、このKGIを達成するための中間指標として、KPIを設定します。KPIは、KGIに至るまでのプロセスを分解し、各施策の成果を測るための具体的な指標です。

例えば、以下のようにKGIから逆算してKPIツリーを作成します。

このようにKPIをツリー構造で設定することで、KGIが未達の場合に、どのプロセスにボトルネックがあるのかを特定しやすくなります。例えば、メールのクリック率が低いのか、セミナーからのホットリード転換率が低いのかなど。

定期的に見直して、施策の改善に活かしてくことが重要です。

具体的なKPI指標一覧と計測方法

リードナーチャリングの各フェーズで測定すべき具体的なKPI指標の例と、その目標値の目安を紹介します。

フェーズ | KPI指標 | 計測方法 | 目標値の目安(業界・商材による) |

|---|---|---|---|

関係構築 | メール開封率 | (開封数 ÷ 配信成功数) × 100 | 15~25% |

メールクリック率(CTR) | (クリック数 ÷ 開封数) × 100 | 10~15% | |

Webサイトセッション数 | Google Analyticsなどアクセス解析ツール | - | |

見込み度向上 | コンテンツダウンロード数 | フォームのコンバージョン数 | CVポイントによる |

セミナー参加率 | (当日参加者数 ÷ 申込者数) × 100 | セミナーの種類による | |

エンゲージメントスコア | MAツールのスコアリング機能 | - | |

商談創出 | ホットリード数 | スコアリングや行動検知による判定数 | - |

商談化率 | (商談化数 ÷ ホットリード数) × 100 | 10~30% |

これらの数値はMAツールや分析ツールで計測できます。目標値はあくまで一般的な目安であり、自社の過去の実績や商材の特性に合わせて設定することが重要です。

上層部の説得・報告時にはROI(投資対効果)も

最終的にリードナーチャリング施策の価値を判断するためには、ROI(Return on Investment)を算出します。

ROI (%) = (ナーチャリングによる利益 - 投資額) ÷ 投資額 × 100

- ナーチャリングによる利益:ナーチャリング経由で創出された商談の平均受注額 × 受注率

- 投資額:MAツール利用料、コンテンツ制作費、人件費、広告費などの合計

このROIを定期的にモニタリングし、施策の継続・中止・拡大の判断材料とします。経営層に施策の必要性を説明する際にも、こうした具体的な数値に基づいたシミュレーションは強力な説得材料となります。

失敗事から学ぶ、リードナーチャリング成功の鍵となる3つの要素

リードナーチャリングは多くの企業が取り組んでいますが、全ての企業が成功しているわけではありません。よくある失敗から、成功のために不可欠な3つの要素を学びましょう。

- 営業・インサイドセールス部門との強固な連携体制

- 継続的なコンテンツ制作とアップデートの仕組み

- 「一度作って終わり」にしない改善サイクルの文化づくり

要素1:営業・インサイドセールス部門との強固な連携体制

最も多い失敗が、マーケティング部門の独りよがりで施策を進めてしまうことです。

「マーケティング部門が『ホットリードだ』と判断して営業に渡しても、営業からすると『まだ全然温度感が低い』と突き返されてしまう」という事態は頻繁に起こります。

これを防ぐためには、リードの定義と基準を部門間で明確に合意形成することが不可欠です。

「どのような状態になったらホットリードと呼び、インサイドセールスや営業に引き渡すのか」というスコアリングの基準や行動検知のルールを、必ず関係部門を巻き込んで決定しましょう。

また、引き渡したリードがその後どうなったのか(商談化したのか、失注したのか)を営業部門からフィードバックしてもらい、シナリオやスコアリング基準といったMAの設定やナーチャリング施策の改善に活かしていく仕組みの構築が成功の鍵です。

要素2:継続的なコンテンツ制作とアップデートの仕組み

リードナーチャリングは、顧客にとって価値のあるコンテンツがあって初めて成り立ちます。

しかし、「最初のシナリオに必要なコンテンツは頑張って作ったが、後が続かない」「古い情報のコンテンツをずっと配信し続けている」というケースも少なくありません。

成功している企業は、コンテンツを継続的に制作し、さらにはアップデートする仕組みを持っています。

例えば、「月に2本は導入事例を制作する」「半年に一度はホワイトペーパーの内容を見直す」といったルールです。社内リソースだけで対応するのが難しい場合は、コンテンツ制作を外部の専門会社に委託することも有効な選択肢です。

要素3:「一度作って終わり」にしない改善サイクルの文化づくり

完璧なナーチャリングを最初から設計することは不可能です。市場環境や顧客のニーズは常に変化しており、一度設計したMAツールの設定や、ナーチャリング施策が永続的に有効なわけではありません。

失敗する組織は、「スコアリングの点数は一度決めたものをずっと運用している」「シナリオを作って自動化したから、あとは放置」という状態に陥りがちです。

一方、成功する企業には、定期的にパフォーマンスレビューを行い、改善のサイクルを回す文化が根付いています。

例えば月に一度、関係者で集まり、設定したKPIの進捗を確認し、「なぜこのメールのクリック率は低いのか」「このシナリオからの商談化が少ない原因は何か」を議論し、次の改善アクションを決める。こうした地道な活動を継続できるかどうかが、長期的な成果を大きく左右します。

明日から始めるリードナーチャリング|最初の一歩と稟議用テンプレート

ここまで読んで、リードナーチャリングの重要性は理解できたものの、「何から手をつければいいのか…」と感じている方もいるかもしれません。

ここでは、明日から踏み出せる具体的な第一歩と、社内合意を得るためのヒントをご紹介します。

まずは現状のコンテンツの棚卸しから始めよう

新しいコンテンツをゼロから作るのは大変ですが、実はあなたの会社には、すでにリードナーチャリングに活用できる「コンテンツ」が眠っているはずです。

- 過去の提案資料

- 製品のパンフレットやカタログ

- 営業担当者がよく使う説明資料

- 社内向けの研修資料

- 過去に開催したセミナーの録画

まずはこれらの既存コンテンツをリストアップし、「誰の、どんな課題を解決できるか」という視点で整理・分類してみましょう。

少し編集を加えるだけで、立派なホワイトペーパーやブログ記事の元ネタになります。このコンテンツの棚卸しが、最も低コストで始められるリードナーチャリングの第一歩です。

リードナーチャリング計画立案チェックリスト

本格的に計画を立てるために必要なことをチェックリストにしてまとめました。

ぜひ活用してみてください。

- 目的・ゴール:この施策で達成したい最終的な目標(KGI)は何か?

- ターゲット:誰を対象に(ペルソナ)、どのようなジャーニーを想定するか?

- シナリオ:ターゲットに、いつ、何を、どのように届けるか?

- コンテンツ:シナリオ実行に必要なコンテンツは何か?(既存資産+新規制作)

- 実行体制:誰が中心となって、どの部門と連携して進めるか?

- 使用ツール:MAツールは何を使うか?SFA/CRMとの連携は必要か?

- KPI:成果を測るための中間指標(KPI)は何か?目標値は?

- スケジュール:いつまでに何を実施するか?

社内稟議にそのまま使える企画書テンプレート

リードナーチャリングの導入には、経営層や関連部門の理解と協力が不可欠です。社内稟議を通す際には、以下の構成で企画書を作成すると、論理的で説得力のある提案ができます。

- 現状の課題リード獲得数に対し、商談化率・受注率が低い現状をデータで示す。「〇〇件のリードが活用されずに眠っている」など。

- 原因分析

なぜ商談化率が低いのか原因を示す。「検討期間中のフォローができていない」「アプローチのタイミングが不明確」など。 - 解決策の提案

リードナーチャリング導入の必要性を説く。目的は「商談機会の最大化」であることを明確にする。 - 具体的な計画

上記のチェックリストに基づいた計画(ターゲット、シナリオ、KPIなど)を提示する。 - 投資対効果(ROI)シミュレーション

必要な投資(ツール費用、人件費など)と、それによって見込まれるリターン(受注増による利益)を試算し、ROIを示す。 - 体制とスケジュール

誰が責任者で、いつから開始し、どのようなステップで進めるのかを具体的に示す。

まとめ

本記事では、データに基づき「今アプローチすべき顧客」を見つけ出し、商談機会を最大化するためのリードナーチャリングについて網羅的に解説しました。

リードナーチャリングを実行するために欠かせないツールがMAツールです。第一歩として、MAツールの検討から始める方も多いでしょう。

とはいえ、ただ多機能なMAツールを選ぶだけでは成功はおぼつきません。自社のマーケティング体制や目指すゴールに合わせて、「本当に使いこなせるか」という視点を持つことが何よりも重要です。

当社のMAツールは、カスタマイズ性よりも設定しやすさを重視して、現場で誰でも使いこなせることを目的に開発しています。テクニカルサポートだけでなく、MAツール活用支援までの充実サポート。

リードナーチャリングを本格的に進めたいという方は、ぜひ一度お試しください。