MA導入ガイド|稟議を通すROI設計からツール選定、運用体制まで解説

MAツールを導入したいが、種類が多すぎて選べない。

上司に『ROI(投資対効果)はどうなる?』と聞かれてしまい、稟議が進まない。

導入しても、結局は現場で使いこなせなかったは避けたい。

マーケティングの効率化と成果向上を目指す中で、MAツールの導入は非常に有効な選択肢です。しかし、その一方で、上記のような悩みを抱えるマーケティングや営業の責任者の方は少なくありません。

この記事では、単なるツールの機能比較に留まらず、MA導入プロジェクトを成功に導くための本質的なステップを解説します。稟議をスムーズに通すためのROI設計から、失敗しないツール選定の基準、そして「導入後に使いこなせなかった」という最悪の事態を避けるための現実的な運用体制の構築まで、具体的的かつ網羅的にご紹介します。

本記事を読めば、MA導入に対する漠然とした不安が解消され、自社に合ったMA導入計画の輪郭をはっきりと描けるようになるはずです。

目次[非表示]

MA導入は「ツール選び」から始めるべきではない3つの理由

MA導入を検討する際、多くの方がまず「どのツールが良いか?」という製品比較から始めてしまいがちです。しかし、これが導入失敗の第一歩となるケースは少なくありません。成功のためには、ツール選定の前に固めておくべき3つの重要な要素があります。

- 理由1:「目的」「体制」が曖昧だと高機能ツールを使いこなせない

- 理由2:先に「効果指標(KPI)」を決めないと投資対効果を証明できない

- 理由3:「運用体制」の計画なしでは導入後に形骸化する

関連記事:MAツールとは?機能・比較・選び方と活用事例を徹底解説

理由1:「目的・目標」「体制」が曖昧だと高機能ツールを使いこなせない

MAツールは、リード獲得、育成、選別など、非常に多くの機能を備えています。

しかし、「何のためにMAを導入するのか」「誰がMAツールを運用するのか」という目的とそれを達成するための体制が明確でなければ、その多機能さはかえって混乱を招きます。

例えば、「リード育成を強化したい」という漠然とした目的だけで導入したとしましょう。 いざ担当者がMAツールを前にしたときに「シナリオ設計をどう組むべきか」「どのセグメントにアプローチすべきか」といった具体的なアクションが定まりません。そもそも設定方法が難しく、使いこなせないということもしばしば。結果として、「多機能なMAツールを導入したものの、メルマガの一斉配信にしか使えていない」という事態に陥りがちです。

実際に、多機能なMAツールを導入した後、他のMAツールに乗り換えした企業から「シナリオ設計やスコアリングの機能をうまく使いこなせていませんでした」といった声を伺うことも少なくありません。

「失注顧客からの商談化率を10%向上させる」「セミナーからの有効リード獲得単価を20%削減する」といった、具体的で測定可能な目的・目標を最初に設定し、具体的なアクションとそれを実行する体制にまで落とし込むことが、MA導入を成功に導く道しるべとなります。

関連記事:MA(マーケティングオートメーション)のKPIとKGI設定方法|BtoB向けKPIツリーと改善法

理由2:先に「効果指標(KPI)」を決めないと投資対効果を証明できない

MA導入は、決して安くない投資です。稟議を通すためには、経営層や関連部署に対して、その投資がどれだけのリターンを生むのか(ROI)を具体的に説明する必要があります。

しかし、どのような成果をもって「成功」とするかの基準、つまりKPI(重要業績評価指標)が定まっていなければ、ROIを算出することすらできません。「リード数がどれだけ増えるのか」「商談化率は何%改善するのか」といった具体的なKPIを設定し、それを基に売上への貢献度をシミュレーションすることで、初めて説得力のある稟議資料が作成できます。

効果指標を定めずに導入を進めてしまうと、「MAを導入したものの、成果が出ているのか誰も分からない状況だった」ということになりかねません。 ツールを比較検討する前に、まず「何を測るか」を決めることが重要です。

MA導入乗り換えの費用対効果(ROI)を算出するためのテンプレートをご用意しましたのでぜひご活用ください。自社の数値を入力するだけで、工数削減や売上貢献のインパクトを定量的に示すことができ、社内提案や稟議の説得力ある根拠データとしてそのまま活用できます。

▼「MAツール導入・移管効果試算ワークシート」をダウンロードする

理由3:「運用体制」の計画なしでは導入後に形骸化する

MAツールは、導入すれば自動で成果を出してくれる「魔法の杖」ではありません。ツールを動かし、成果を生み出すのは「人」です。「誰が」「どのような役割で」「どれくらいの工数をかけて運用するのか」という運用体制を事前に計画しなければ、導入後にツールが放置されてしまうリスクが非常に高まります。

- 誰がシナリオを設計し、メールコンテンツを作成するのか?

- 誰がMAツールから通知されたホットリードにアプローチするのか?

- 誰が効果測定を行い、改善策を立案するのか?

これらの役割分担を明確にせず、「現場担当者が通常業務の片手間でやるだろう」といった曖昧な見込みで導入を進めると、ほぼ確実に運用は形骸化します。導入後の定着を見据えるなら、「ツールを導入して終わりではなく、向こう1年・2年と継続して使えるか?」という視点を持ち、現実的な運用体制を設計することが不可欠です。

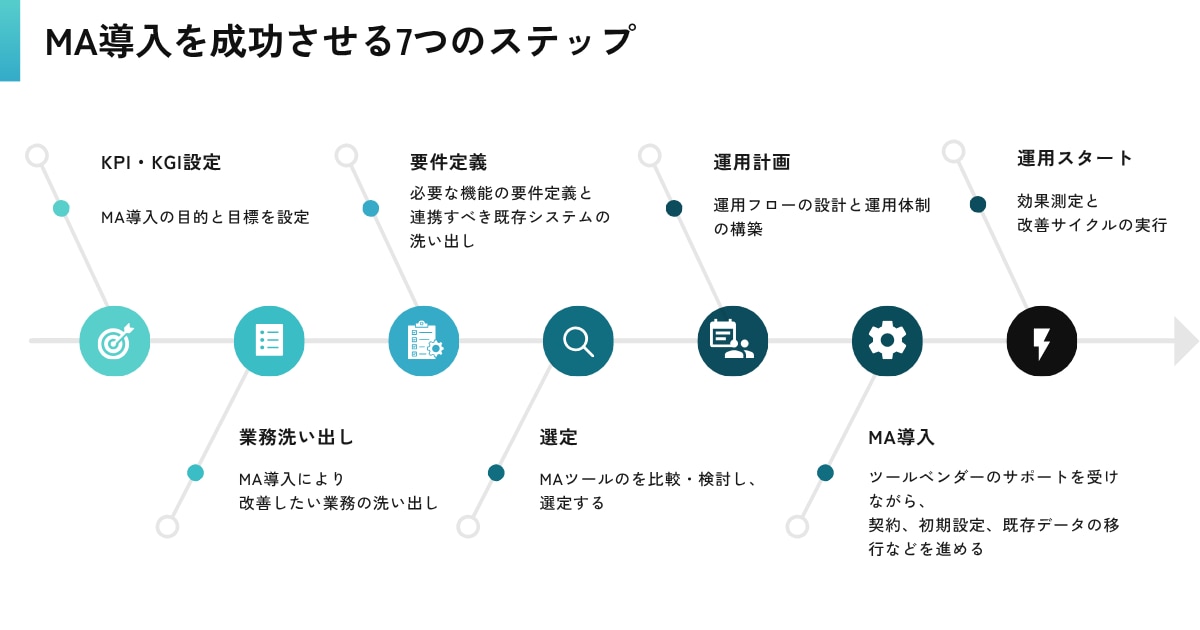

稟議承認から運用定着まで|MA導入を成功させる7つのステップ

MA導入を成功させるためには、導入後の運用を軌道に乗せるための事前準備が重要です。MA導入を成功に導くための具体的な7つのステップと、実行期間の目安となるロードマップをご紹介します。 各ステップでのアウトプットを明確にすることで、手戻りを防ぎ、スムーズな導入を実現しましょう。

MA導入を成功させるためには、導入後の運用を軌道に乗せるための事前準備が重要です。MA導入を成功に導くための具体的な7つのステップと、実行期間の目安となるロードマップをご紹介します。 各ステップでのアウトプットを明確にすることで、手戻りを防ぎ、スムーズな導入を実現しましょう。

MA導入の目的と目標を設定(KGIとKPI)

MA導入により改善したい業務の洗い出し

必要な機能の要件定義と連携すべき既存システムの洗い出し

MAツールの選定

運用フローの設計と運用体制の構築(運用計画を立てる)

MA導入

効果測定と改善サイクルの実行

1.MA導入の目的と目標を設定(KGIとKPI)

まず、MA導入によって達成したい最終的なゴール(KGI)と、その達成度を測るための中間指標(KPI)を明確に定義します。

KGIの例

MA経由での新規受注額を年間5,000万円創出する

KPIの例

- 月間有効リード(MQL)獲得数を100件にする

- MQLから商談への転換率(商談化率)を15%にする

- メルマガの開封率を20%、クリック率を2%に維持する

このステップが、後続のすべての活動の基盤となります。目的と目標は、マーケティング部門だけでなく、営業部門ともすり合わせて設定することが重要です。

関連記事:MA(マーケティングオートメーション)のKPIとKGI設定方法|BtoB向けKPIツリーと改善法

2.MA導入により改善したい業務の洗い出し

次に、設定した目標を達成するために、現状の業務プロセスのどこに課題があり、MAツールを使って何を改善したいのかを具体的に洗い出します。

- 課題の例

獲得したリードへのフォローが属人的で、機会損失が発生している。 - 改善したい業務の例

リードの行動履歴(Webサイト閲覧、メール開封など)に基づき、見込み度が高い顧客を自動で特定し、インサイドセールスへ通知する仕組みを構築したい。

このように、課題を業務レベルまで落とし込むことで、次のステップである「必要な機能の要件定義」が明確になります。なお課題と業務は1つではないはずです。できるだけ具体的に洗い出して行きましょう。

3.必要な機能の要件定義と連携すべき既存システムの洗い出し

改善したい業務を基に、MAツールに求める具体的な機能をリストアップします。このとき、「あったら便利」という発想ではなく、「目標達成に必須」という視点で優先順位を付けることが重要です。

例

- 必須機能:リード管理、メール配信、Web行動トラッキング、フォーム作成

- あれば嬉しい機能:SFA/CRM連携、ステップメール、LP作成機能

- なくても困らない機能:スコアリング

あわせて、すでに社内で利用しているSFA(営業支援システム)やCRM(顧客関係管理システム)など、MAツールと連携が必要な既存システムを洗い出します。データの分断を防ぎ、マーケティングと営業のシームレスな連携を実現するために、この連携要件は非常に重要です。

関連記事:【2025年版】MA機能一覧|自社に必要十分な機能がわかる見極め方

4.MAツールの選定

ステップ3で定義した要件を基に、具体的なMAツールを比較・選定します。機能だけでなく、価格、サポート体制、操作性などを総合的に評価します。

複数のツールを2〜3製品に絞り込み、デモやトライアルを依頼して、実際の操作感を確認することをお勧めします。この際、主担当者だけでなく、実際にツールを操作する可能性のあるメンバーにも同席してもらうと、導入後のミスマッチを防げます。具体的な選定基準については、後の章で詳しく解説します。

関連記事:【2025年版】MAツール比較|タイプ別の選び方を徹底解説

5.運用フローの設計と運用体制の構築(運用計画を立てる)

導入するツールが決まったら、具体的な運用フローと体制を設計します。

運用フロー

- リード獲得から商談化までの流れ

- コンテンツ(メルマガ、セミナー)の企画から配信までの流れ

- ホットリードを検知してから営業へ引き渡すまでの流れ

運用体制

- 誰が(主担当、コンテンツ作成担当、分析担当など)

- 何を(メール作成、効果測定、改善提案など)

- いつ(週次、月次など)

- どのように(定例会議、レポート共有など)

この段階で、マーケティング部門と営業部門の役割分担と連携ルールを明確に定めておくことが、導入後のスムーズな運用に不可欠です。

6.MA導入

ツールベンダーのサポートを受けながら、契約、初期設定、既存データの移行などを進めます。

主なタスク

- トラッキングコードの設置

- 既存リード情報のインポート

- SFA/CRMとの連携設定

- メールテンプレートやフォームの作成

データ移行には、名寄せやクレンジングといった地道な作業が必要になる場合があります。想定以上に時間がかかることもあるため、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。

導入作業に少しでも不安がある場合は、導入サポートが充実しているベンダーを選ぶことが重要です。

7.効果測定と改善サイクルの実行

ツールの導入が完了したら、いよいよ運用開始です。ステップ1で設定したKPIを定期的に測定し、計画と実績のギャップを分析します。

- 定点観測:ダッシュボードやレポート機能を活用し、KPIの進捗をモニタリングする。

- 分析・考察:なぜ目標を達成できたのか(できなかったのか)を分析する。例:メルマガのクリック率が低い → タイトルやコンテンツ内容に課題があるのではないか?

- 改善アクション: 分析結果を基に、次の施策を立案・実行する。

このPDCAサイクルを継続的に回していくことが、MA導入の効果を最大化する鍵となります。

導入ロードマップ(6ヶ月)

以下は、MA導入プロジェクトの一般的なロードマップ例です。自社の状況に合わせてカスタマイズしてください。

関連記事:MA導入ガイド|稟議を通すROI設計からツール選定、運用体制まで解説

フェーズ | 期間 | 主なタスク |

|---|---|---|

計画・準備 | 1ヶ月目 | 目的・目標設定、現状課題の洗い出し、要件定義、情報収集 |

選定・稟議 | 2~3ヶ月目 | ツール比較・選定、商談・デモ実施、稟議資料作成・承認 |

導入・設定 | 4~5ヶ月目 | 契約、初期設定、データ移行、システム連携、運用フロー設計 |

運用開始・定着 | 6ヶ月目 | 運用開始、操作トレーニング、効果測定、改善 |

MA導入の主な目的と目標を設定方法(KGIとKPI)

MA導入プロジェクトの成否は、いかに具体的で、かつ事業目標に貢献する目的・目標を設定できるかにかかっています。

ここではBtoB企業におけるMA導入の主な目的と、それを達成するためのKPI設定方法を具体例とともに解説します。

MA導入の主な目的

BtoB企業がMAを導入する目的は、大きく以下の4つに分類できます。

自社の課題がどこにあるかを考え、目的を明確にしましょう。

- リードジェネレーション(見込み客の獲得)の強化・効率化

- Webサイトからの問い合わせや資料ダウンロード数を増やしたい

- オフライン(展示会など)で獲得した名刺情報をデジタルで一元管理したい

- 広告やSEOで集客した匿名ユーザーをリード化したい

- リードナーチャリング(見込み客の育成)の仕組み化

- 獲得したリードに対して継続的にアプローチし、関係性を構築したい

- メルマガやセミナーを通じて、顧客の検討度合いを高めたい

- 失注顧客を掘り起こし、再商談の機会を創出したい

- 質の高いリードの選別と営業部門への送客

- 多数のリードの中から、今アプローチすべき有望なリード(ホットリード)を効率的に見つけたい

- 営業への引き渡し基準を明確にしたい

- マーケティング部門から営業部門へ、質の高いリードを安定的に供給したい

- マーケティング活動のROI(投資対効果)の可視化と改善

- 各施策(広告、メール、セミナーなど)がどれだけ商談や受注に貢献したかを測定したい

- データに基づいて施策の優先順位を判断し、マーケティング予算を最適化したい

- マーケティング活動全体の成果を経営層に報告できるようにしたい

3・6・12ヶ月のKPI例と目標レンジ

目的が決まったら、それを達成するための具体的なKPIを、時間軸を区切って設定します。導入初期はツールの習熟や基盤づくりに注力し、徐々に成果指標の目標を引き上げていくのが現実的です。

期間 | フェーズ | KPIの例 | 目標レンジの例(現状比) |

|---|---|---|---|

導入後3ヶ月 | 基盤構築・操作習熟 | ・メール配信リストの精査/インポート完了率 ・メルマガ月次配信回数 ・メルマガ開封率 | 100% 月4回 +5% |

導入後6ヶ月 | 施策実行・改善 | ・Webサイト経由の月間リード獲得数 ・MQL(Marketing Qualified Lead)数 ・セミナー集客数(MA経由) ・リードの行動履歴に基づいたインサイドセールスへの連携件数 | +20% +30% 50人/回 月20件 |

導入後12ヶ月 | 成果最大化・定着 | ・MQLから商談への転換率(商談化率) ・MA経由の受注率 ・リード獲得単価(CPL) | +10% +50% +5% -15% |

KPI設計の落とし穴

KPIを設定する際に陥りがちなのが、「リード獲得数」や「メール配信数」といった量の指標に偏ってしまうことです。量を追うことは重要ですが、それだけでは「獲得したリードの質が低く、全く商談につながらない」といった問題を見逃してしまいます。

これを避けるためには、量の指標とあわせて、質や効率の指標も必ず設定することが重要です。

- 質の指標

- 商談化率:リードがどれだけ質の高いものであったかを示す最重要指標の一つ。

- 受注率:最終的な成果への貢献度を測る指標。

- 有効リード(MQL)率:獲得したリードのうち、ターゲット条件に合致するリードの割合。

- 効率の指標

- リード獲得単価(CPL):1リード獲得するためにかかったコスト。

- 商談獲得単価:商談獲得するためにかかったコスト。

これらの指標をバランス良く組み合わせることで、マーケティング活動の全体像を正しく把握し、本質的な改善につなげることができます。

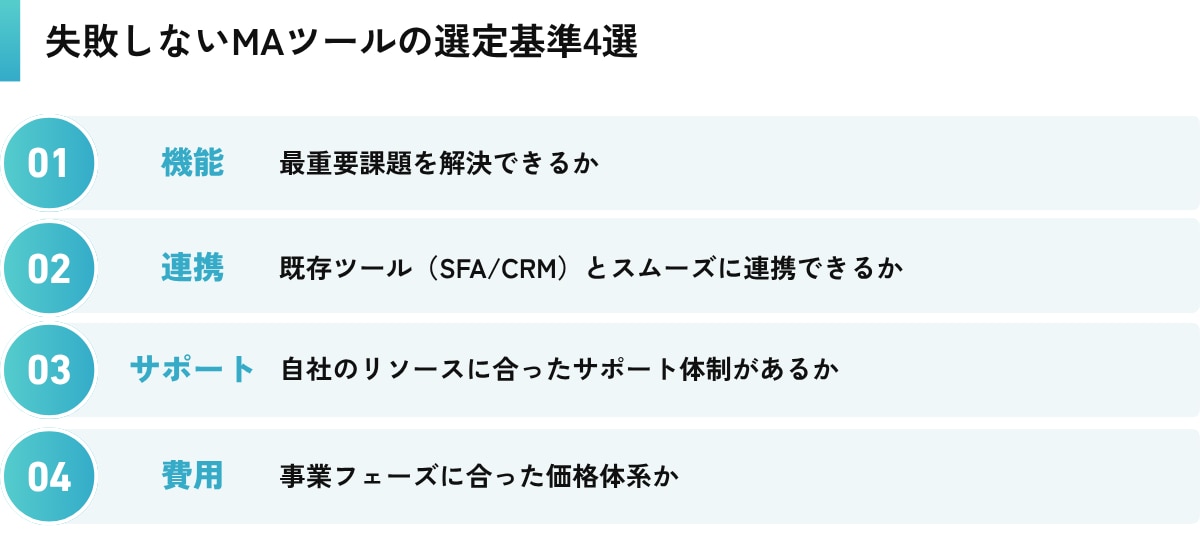

失敗しないMAツールの選定基準4選|機能比較で終わらせないために

MAツールの選定は、単なる機能の多さや価格の安さだけで決めるべきではありません。

自社の目的を達成し、かつ持続的に運用できるツールを選ぶためには、複数の基準で評価することが不可欠です。ここでは、機能比較で終わらせないための、本質的な4つの選定基準を解説します。

- 基準1:最重要課題を解決できるか(機能の過不足)

- 基準2:既存システム(SFA/CRM)とスムーズに連携できるか

- 基準3:自社のリソースに合ったサポート体制があるか

- 基準4:事業フェーズに合った価格体系か(スモールスタートの可否)

関連記事:【2025年版】MAツール比較|タイプ別の選び方を徹底解説

基準1:最重要課題を解決できるか(機能の過不足)

最初に設定した「MA導入の目的」と「改善したい業務」に立ち返り、それを解決するために必要な機能が過不足なく備わっているかを確認します。

例えば、「Webサイトからのリード獲得を強化したい」が最重要課題であれば、ノーコードで簡単にLPやフォームを作成できる機能は非常に重要です。

一方で、高度なシナリオ分岐やスコアリング機能は、現時点で本当に必要でしょうか。多くの企業にとって、MAツールは機能過多になりがちです。

まずは自社の課題解決に直結するコア機能が使いやすいかを重視し、オーバースペックなツールを避けることが賢明です。

関連記事:【2025年版】MA機能一覧|自社に必要十分な機能がわかる見極め方

基準2:既存ツール(SFA/CRM)とスムーズに連携できるか

MAツールは単体で完結するツールではありません。

多くの場合、営業部門が利用するSFA/CRMと連携させることで、その真価を発揮します。

以下のような点を確認してみてください。

- MAツールで獲得・育成したリード情報をSFA/CRMに自動で連携できるか?

- SFA/CRM上の顧客ステータス(商談中、失注など)をMAツール側に反映し、アプローチを出し分けられるか?

- 連携に追加の開発費用や専門知識が必要か?

これらの連携がスムーズに行えないと、データの二重管理が発生したり、マーケティングと営業の間で情報が分断されたりしてしまいます。自社ですでに導入しているツールと連携できるかどうかを確認しましょう。

基準3:自社のリソースに合ったサポート体制があるか

特にMA初導入の企業にとって、サポート体制はツール選定の重要な決め手となります。

以下のような点を確認してみてください。

- 導入支援:初期設定やデータ移行をサポートしてくれるか?

- 運用サポート:操作方法の質問に迅速に対応してくれるテクニカルサポートはあるか?

- 活用支援(伴走サポート):ツールの使い方だけでなく、「どのような施策を打つべきか」といったマーケティングのノウハウ面も相談できるか?

リソースが限られている中でMA導入をスムーズに進めるには、いかに回り道せずに立ち上げができるかが大きなポイントです。 自社のスキルレベルや人的リソースを考慮し、必要なサポートを提供してくれるベンダーを選びましょう。

基準4:事業フェーズに合った価格体系か(スモールスタートの可否)

MAツールの価格体系は、初期費用、月額費用、リード件数やメール配信数に応じた従量課金など、多岐にわたります。

以下のような点を確認してみてください。

- 初期投資はいくらか?

事業立ち上げ時は予算が少なく、小さな成果を積み重ねて予算を確保していくというケースが多いでしょう。そうした場合は、まずは初期費用が安い、または無料のプランがあるかが重要になってきます。 - リード数が増えた場合、料金はどのように変動するか?

リード数による従課金制となっていないか?料金体系を確認しましょう。事業成長しても、MAツールの維持費も増加しては利益が目減りしてしまいます - ユーザー数で料金はどのように変動するか?

例えば、「利用する人数によって料金が変わるか?」「無制限で利用できるか?」という変動です。特に「ユーザー追加数が無制限」であることは、インサイドセールスや営業担当者など、多くのメンバーがツールにアクセスする際に大きなメリットとなります。

長期的な運用を見据え、自社の事業計画に合った柔軟な価格体系のツールを選ぶことが重要です。

主要MAツール比較表(BtoB向け)

主要MAツールの比較表をご用意しました。特徴やおすすめ企業もまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。

関連記事:【2025年版】MAツール比較|タイプ別の選び方を徹底解説

ツール名 | 特徴 | 価格(初期費用/月額) | こんな企業におすすめ |

|---|---|---|---|

ユーザー数無制限の料金体系。CMS一体型でコンテンツ作成に強みがある。 | 3万 / 8万~ | ・高機能というよりは、使いやすさ重視で必要十分な機能を搭載したMAを導入したい企業 ・コンテンツマーケティングに力を入れたい企業 ・手厚いサポートを重視する企業 | |

同社のCRM/SFAとの連携が前提で、カスタマイズ性が高い。 | なし / 9.6万円〜 | ・CRM/SFAを含めてマーケティング基盤を刷新したい企業 | |

匿名顧客へのアンノウンマーケティングが可能。 | 30万 / 14.8万〜 | ・Webサイトに来訪する匿名ユーザーのリード化に課題を持つ企業 | |

Account Engagement (旧Pardot) | Salesforceとの連携が強みで、柔軟な連携とカスタマイズ性が高い。 | 300万〜 /15万円〜 | ・MA運用経験が豊富で、高度なカスタマイズを求める企業 |

※価格や機能は変更される可能性があるため、最新の情報は各公式サイトでご確認ください。

「導入後に使われない」を防ぐ現実的な運用体制の作り方

MAツールを導入しても、それを動かす「人」と「仕組み」がなければ成果は出ません。

「導入したけれど、誰も使っていない」という事態は、投資が無駄になるだけでなく、社内の士気にも影響します。ここでは、MA運用を確実に定着させるための、現実的な体制構築の方法を解説します。

想定される役割:マーケティング・IS

MA運用を円滑に進めるためには、主に以下のような役割が必要です。

企業規模によっては、これらの役割を1〜2名が兼務することになります。

戦略設計・管理者(マーケティング責任者)

- MA導入の目的・KPIの設計と進捗管理

- 予算管理、ROIのレポーティング

- 部門間(特に営業)との連携調整

施策設計・分析担当(マーケティング主担当)

- 具体的な施策(シナリオ設計、メールの配信設計など)の立案

- データ分析と効果測定、改善点の洗い出し

- レポート作成と関係者への共有

コンテンツ作成担当

- メルマガのライティング

- ブログ記事、ホワイトペーパー、導入事例などのナーチャリングコンテンツ作成

インサイドセールス(IS)/営業担当

- MAが検知したホットリードへのアプローチ(架電、メール)

- リードの行動履歴の確認と、商談化への活用

- 現場からのフィードバック(リードの質など)をマーケ部門へ共有

兼務で始める場合のモデルケースと想定工数

専任担当者を置くのが理想ですが、多くの企業では既存のマーケターや営業企画担当者が兼務でスタートします。その場合のモデルケースと、最低限必要となる工数の目安は以下の通りです。

モデルケース:マーケティング担当者1名が主担当、営業担当者1名が連携担当

- マーケティング担当者(主担当)

- 役割:全体戦略、施策企画、分析、コンテンツ作成(簡易なもの)

- 想定工数:週10〜15時間

- 施策企画・設定:3〜4時間

- メルマガ作成・配信:2〜3時間

- 効果測定・レポーティング:2〜3時間

- 学習・情報収集:2〜3時間

- 営業担当者(連携担当)

- 役割:ホットリードへのアプローチ、フィードバック

- 想定工数:週2〜3時間(MAの確認・連携にかかる時間)

- ホットリードの確認・架電リスト作成:1〜2時間

- マーケ部門との定例会議:0.5〜1時間

このように小さなチームからスタートしたとしても、成果が見え始めた段階で予算取りに動き出し、コンテンツ作成を外部委託したり、専任担当者を増員したりと、さらなる成果を目指すために体制を整えていくことが重要です。

営業部門との連携(SFA/CRM連携と情報共有ルール)

MA運用が失敗する大きな要因の一つが、営業部門との連携不足です。マーケティング部門がどれだけ質の高いリードを育成しても、営業部門がそれを活用しなければ商談にはつながりません。

営業部門と連携を強化するためにやるべきことをまとました。

リード引き渡し(トスアップ)の基準を明確にする

「料金ページを3回以上閲覧」「特定の資料をダウンロード」など、どのような状態になったら営業に引き渡すのか、具体的なルールを両部門で一緒に決定します。情報共有の場を設ける

週次または隔週で定例会議を開き、マーケティングからは「今週のホットリードとその背景」、営業からは「アプローチ結果とリードの感触」を共有します。MAツールの情報を営業活動に活かす仕組みを作る

MAとSFA/CRMと連携し、営業担当者がSFA/CRM上で、顧客のWebサイト閲覧履歴やメールの反応を簡単に確認できるように設定します。これにより、「この顧客は〇〇に興味がある」という仮説を持ってアプローチできるようになります。

最初の3ヶ月で目指すべき「小さな成功」の作り方

MA導入後、すぐに大きな成果(受注増など)を求めるのは現実的ではありません。

むしろ、最初の3ヶ月は、関係者を巻き込み、運用の定着を図るための「小さな成功体験」を意図的に作ることが重要です。そうすることで社内の理解を得られ、予算も確保しやすくなります。

- 成功体験の例

- メルマガ配信を開始し、開封率が既存の配信ツールより5%向上した。

- ホワイトペーパーを設置し、月に10件の新規リードを獲得できた。

- 行動検知機能を使い、休眠顧客が再訪していることを初めて可視化できた。

これらの小さな成果を社内(特に営業部門や経営層)に積極的に共有することで、「MAツールは役に立つ」という認識が広まり、協力体制を築きやすくなります。

まずはメルマガ配信やWeb行動の可視化など、シンプルで成果が見えやすい施策から始めることをおすすめします。

関連記事:MAツールと連携できるツール一覧と方法3選|メリット・注意点も解説

MA導入前に知っておきたい注意点と法規制

MAツールの導入は、マーケティング活動に大きなメリットをもたらす一方で、事前に知っておくべき注意点や、遵守すべき法規制が存在します。これらを軽視すると、導入プロジェクトが頓挫したり、思わぬ法的リスクを負ったりする可能性があります。

データクレンジングと統合の手間を甘く見ない

コンテンツ(メルマガ、ブログ記事、資料)不足の壁

遵守すべき法律(個人情報保護法、特定電子メール法)

注意点1:データクレンジングと統合の手間を甘く見ない

MAを導入する際、多くの企業は既存の顧客リスト(名刺情報、過去の問い合わせリストなど)をインポートします。しかし、これらのデータは多くの場合、表記ゆれや重複、情報の欠落などがあり、そのままではMAで活用できません。

- 表記ゆれ:「(株)」「株式会社」の混在、部署名の変更など

- 重複:同一人物が複数のリストに存在

- 情報不足:会社名だけで担当者名がない、メールアドレスが古い

これらのデータを整理・統合する「データクレンジング」は、非常に地道で時間のかかる作業です。この手間を甘く見積もっていると、導入スケジュールが大幅に遅延する原因となります。MA導入プロジェクトの初期段階で、データ整理に充てる工数と担当者を明確に確保しておくことが重要です。

注意点2:コンテンツ(メルマガ、ブログ記事、資料)不足の壁

MAは主にリードナーチャリングで活用しますが、これは顧客にとって有益なコンテンツがあって初めて成り立ちます。 MAツールという「器」を用意しても、そこに入れる「料理(コンテンツ)」がなければ、顧客を育成することはできません。

- メルマガ:定期的に配信するネタはありますか?

- お役立ち資料:顧客の課題を解決するホワイトペーパーや導入事例はありますか?

- ブログ記事:顧客が検索するであろうキーワードに対する解説記事はありますか?

MA導入と並行して、コンテンツの制作計画も立てる必要があります。

関連記事:MA×コンテンツマーケティングで商談を増やす実践手法|ネタの集め方や活用法を解説

注意点3:遵守すべき法律(個人情報保護法、特定電子メール法)

MAツールで扱う顧客情報は、その多くが個人情報に該当します。そのため、「個人情報保護法」や「特定電子メール法」といった法律を遵守した運用が絶対条件となります。

個人情報保護法

- 個人情報を取得する際は、利用目的を明示し、本人の同意を得る必要があります(例:フォームにプライバシーポリシーへの同意チェックボックスを設ける)。

- 取得した個人情報は、安全に管理する義務があります。

特定電子メール法

- 広告・宣伝メールを送る際は、原則として事前に相手の同意(オプトイン)が必要です。

- メール本文には、送信者の氏名や名称、住所、そして配信停止(オプトアウト)ができる旨を明記しなければなりません。

MAの運用ルールを策定する際には、法務部門に確認するか、専門家のアドバイスを求めるなど、コンプライアンスを徹底する体制を整えましょう。

【稟議用】MA導入の投資対効果(ROI)を具体的に算出する方法

MA導入の稟議を通す上で最大の関門となるのが、投資対効果(ROI)の説明です。感覚的なメリットを語るだけでは、コスト意識の高い経営層を説得することはできません。

具体的な数値を用いてROIをシミュレーションし、説得力のある稟議資料を作成する方法を解説します。

ROI計算式の基本:「(期待される売上増 - 投資額) ÷ 投資額」

ROIは、投資したコストに対してどれだけのリターン(利益)があったかを示す指標です。計算式は以下の通りです。

ROI (%) = (MA導入による年間売上増加額 - 年間投資総額) ÷ 年間投資総額 × 100

例えば、年間投資額が500万円で、MA導入によって年間売上が800万円増加した場合、ROIは (800万 - 500万) ÷ 500万 × 100 = 60% となります。これは、投資額1円あたり0.6円の利益を生んだことを意味します。

稟議では、このROIが企業の目標とする投資基準を上回ることを示す必要があります。

売上増のシミュレーション例(リード獲得数・商談化率の改善)

売上増加額を算出するには、まずMA導入によって改善が期待されるKPIを設定し、それが最終的にどれだけの売上につながるかを試算します。

例

【シミュレーションの前提条件】

- 現在の月間Webリード獲得数:100件

- 現在の商談化率:10%

- 現在の受注率:20%

- 平均顧客単価:150万円

【MA導入後の目標(1年後)】

- 月間Webリード獲得数:120件(+20%)

- 商談化率:15%(+5ポイント)

【シミュレーション】

- 年間の商談創出数

- 現状:100件/月 × 10% × 12ヶ月 = 120件/年

- 導入後:120件/月 × 15% × 12ヶ月 = 216件/年

- 増加数:216 - 120 = 96件/年

- 年間の受注数増加

- 96件(商談増加数)× 20%(受注率)= 約19件

- 年間の売上増加額

- 19件(受注増加数)× 150万円(平均顧客単価)= 2,850万円

このシミュレーションにより、MA導入によって年間約2,850万円の売上増が期待できる、という具体的な根拠を示すことができます。

投資額(TCO)の内訳:初期費用、月額費用、人件費、外部委託費

次に、投資額を算出します。これはツールのライセンス費用だけでなく、導入・運用にかかるすべてのコストを含めた総所有コスト(TCO:Total Cost of Ownership)で計算する必要があります。

例)

ツール費用

初期費用:30万円

月額費用:10万円 × 12ヶ月 = 120万円人件費

主担当者1名(工数30%):年収600万円 × 0.3 = 180万円外部委託費

コンテンツ制作(記事、資料):5万円/月 × 12ヶ月 = 60万円その他

導入コンサルティング費用など:0円

年間投資総額(TCO) = 30万 + 120万 + 180万 + 60万 = 390万円

稟議資料に使えるROI算出テンプレート

上記のシミュレーションと投資額をまとめ、最終的なROIを算出します。

項目 | 金額・数値 | 備考 |

|---|---|---|

A. 期待される年間売上増加額 | 2,850万円 | リード数20%増、商談化率5ポイント改善を想定 |

B. 年間投資総額(TCO) | 390万円 | ツール費用、人件費、外注費の合計 |

C. 年間利益増加額(A - B) | 2,460万円 | |

ROI(C ÷ B × 100) | 約630% | 投資回収期間:約1.6ヶ月 (B / (A/12)) |

この結果を基に、「本MA導入プロジェクトは、年間390万円の投資に対し、初年度で約630%のROIが見込まれる非常に投資効率の高い施策です」と結論付けることができます。

MAツール導入・乗り換えの費用対効果(ROI)を算出するためのテンプレートを配布しております。ぜひご活用ください。

▼「MAツール導入・移管効果試算ワークシート」をダウンロードする

MA導入の成功事例3選|「ferret One for MA」で成果を上げた企業のリアルな声

MA導入の理論やステップを理解することも重要ですが、実際にツールを活用して成果を上げている企業の事例を見ることは、自社の導入計画を具体化する上で大きなヒントになります。ここでは、ferret One for MAを導入してマーケティング課題を解決した3社の事例をダイジェストでご紹介します。

関連記事:マーケティングオートメーション成功事例7選|新規導入からリプレイスまで

事例1:株式会社ベネッセi-キャリア様「失注顧客へのアプローチを強化」

導入前の課題

新卒採用に特化したサービスのため、新規顧客の接点を増やし続けるのが難しかった上、一度商談したものの失注した顧客へのアプローチや管理方法が確立されていませんでした。 既存リスト全体に同じメールを一括配信するのみで、ナーチャリングに注力できていない状態でした。導入の決め手

手頃な価格面と操作性、そしてリソースが限られる中で立ち上げを成功させるための手厚いサポート体制が決め手となりました。導入後の成果

ナーチャリング施策を強化した結果、失注顧客からの再商談獲得がこれまでの6倍以上のペースに増加。配信したメルマガへの返信がきっかけで再商談、そして成約に至るケースも生まれています。

事例2:エキサイト株式会社様「高機能ツールからの最適化」

導入前の課題

事業成長に伴い既存ツールの運用が複雑化し、より高機能なSFA/MAへの全面的な切り替えを決定していました。 しかし、現場の当事者意識が高まっていなかったためプロジェクトを一時延期し、3年後を見据えて本当に必要な要件を洗い直すことになりました。導入の決め手

高機能ツールでは使いこなせない機能が多くコストに見合わないと判断し、シンプルかつ必要十分な機能を備え、低コストで施策を回せるferret One MAを選定。ベンダー自身がツールを使いこなし、成果を出している安心感も後押しになりました。導入後の成果

情報連携の工数が大幅に削減され、施策の実行スピードが加速しました。これまで分断されていたフォーム、メルマガ、行動履歴が一元管理できるようになったことで、インサイドセールスとの連携が劇的に改善され、架電までの時間が大幅に短縮されました。

事例3:株式会社アイエスエフネット様「使われないMAからの脱却」

導入前の課題

以前利用していたMAツールは、シナリオ設計やスコアリングといった機能が複雑で使いこなせず、成果が出ているのかさえ誰も分からない状況でした。 MAに関する専門知識もなかったため、多くの機能が放置されていました。導入の決め手

直感的に使えるUIでMAの知識がなくても施策に取り組めることと、サイト訪問からコンバージョンまでの顧客データを一元管理できる点が決め手になりました。これにより、施策のPDCAサイクルに集中できると考えました。導入後の成果

メール経由のコンバージョン数が増加し、目標に対して順調なペースで進捗しています。 データ確認の工数が大幅に削減されたほか、ユーザー追加数が無制限のためインサイドセールスも顧客の行動履歴を直接確認できるようになり、情報共有が非常にスムーズになりました。

より詳細な施策内容や、他社の事例もご覧になりたい方は、こちらの資料をダウンロードしてください。

MA導入に関するよくある質問(FAQ)

ここでは、MA導入を検討している担当者からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

Q. | 導入までにかかる期間はどのくらいですか? |

|---|---|

A. | 企業の状況によりますが、一般的には6ヶ月程度が目安です。 ▼ 計画・準備(1ヶ月目) ▼ 選定・稟議(2~3ヶ月目) ▼ 導入・設定(4~5ヶ月目) ▼ 運用開始・定着(6ヶ月目) 特に、既存の顧客データの整理やクレンジング、SFA/CRMとの連携設定に時間がかかる場合がありますので、余裕を持ったスケジュールを組むことをおすすめします。 |

Q. | 専門知識がなくても運用できますか? |

|---|---|

A. | MAツールを活用するには、マーケティングの基本的な考え方が必要になります。 ただ、ツールの設定自体は、使いこなすための専門知識がなくても運用できるように設計されているものも多くあります。 マーケノウハウに不安があるのか?ツールの設定自体に不安があるのか?によって、必要はサポートを検討しましょう。 |

Q. | 導入支援コンサルティングは利用すべきですか? |

|---|---|

A. | 自社のリソースやノウハウに応じて判断することをお勧めします。 社内にMA運用経験者がいない、またはマーケティングの人的リソースが限られている場合は、導入支援コンサルティングや伴走サポートを利用するメリットは非常に大きいです。ツールの設定代行だけでなく、KGI/KPIの設計支援、初期施策のプランニング、運用体制の構築など、プロジェクトの立ち上げをスムーズに進めるための様々な支援を受けられます。 外部の知見を活用することが、結果的に導入後の早期の成果創出と社内への定着につながるケースが多いです。まずはツールベンダーにどのようなサポートメニューがあるかを確認し、自社の状況と照らし合わせて検討しましょう。 |

まとめ:MA導入を成功に導く次の一歩

本記事では、MA導入を成功させるための計画からROI設計、ツール選定、そして運用体制の構築まで、一連のプロセスを網羅的に解説しました。

重要なのは、MAはあくまで目的達成の「手段」であるということです。高機能なツールを導入すること自体がゴールではありません。「見込みの高い顧客を見逃さず、適切なタイミングでアプローチできる体制」を、自社に合わせて構築することこそが成功の鍵です。

MAツールの導入や乗り換えを検討しているものの、自社に最適なツールが分からない、あるいは導入後の運用に不安を感じている方は、実際にベンダーに問い合わせて提案してもらうのも方法の1つです。自社の課題や目的に対して、どのような選択肢があるのかを客観的に知る良い機会となるはずです 。

もしも、「誰でも直感的に使えて、成果につながるシンプルな機能」と「納得感のある価格」を重視してMAツールを選びたいとお考えなら 、ぜひ当社のMAツールをご検討ください。 貴社の課題をヒアリングの上、導入プランはもちろん、その先の運用方法までご提案します。