MAツールの乗り換えはいつ・どう進める?費用対効果で選ぶ比較ポイントと失敗しない手順

今使っているMAツールについて、使いこなせていない機能が多い。

結局、一斉送信くらいしか使っていない。

従課金でコストが膨らんでいる。

現在のMAツールに機能面やコスト面で不満を感じつつも、乗り換えには多くの時間と労力がかかるため、情報収集だけで終わってしまっている担当者の方も多いかもしれません。

しかし、自社に合わないツールを使い続けることは、機会損失や非効率な業務の温床となり、企業の成長を妨げる要因にもなりかねません。

この記事では、MAツールの乗り換えで後悔しないための判断基準から、自社に最適なツールを選ぶための比較ポイント、そして失敗しないための具体的な乗り換え手順までを網羅的に解説します。さらに、稟議を通すために不可欠な費用対効果(ROI)の試算方法や、すぐに使えるチェックリストも提供します。

本記事を読めば、MAツール乗り換えに関する疑問や不安が解消され、自信を持ってプロジェクトを推進するための具体的なアクションプランを描けるようになります。

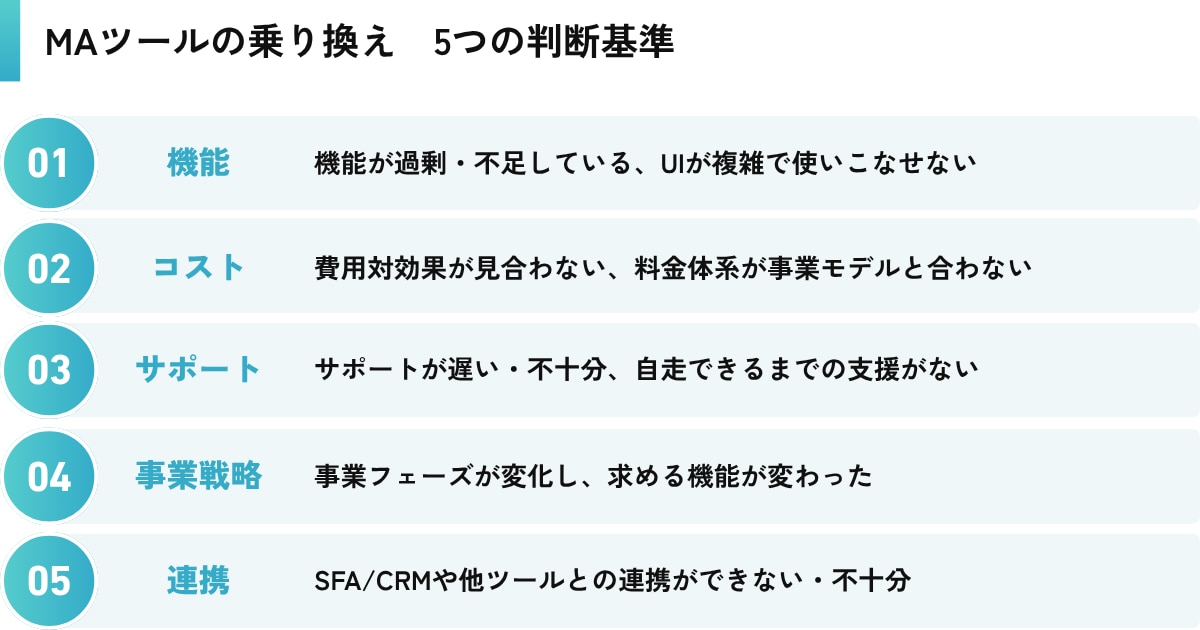

MAツールの乗り換え、本当に必要?後悔しないための5つの判断基準

MAツールの乗り換えは大きな決断です。まずは、本当に乗り換えが必要なのか、現状の課題を客観的に見極めることが重要です。ここでは、乗り換えを検討すべき5つの具体的な判断基準を解説します。

これらの基準に1つでも当てはまる場合は、MAツールの乗り換えを本格的に検討する価値があると言えるでしょう。

- 機能面:機能が過剰・不足している、UIが複雑で使いこなせない

- コスト面:費用対効果が見合わない、料金体系が事業モデルと合わない

- サポート面:サポートが遅い・不十分、自走できるまでの支援がない

- 事業戦略面:事業フェーズが変化し、求める機能が変わった

- システム連携面:SFA/CRMや他ツールとの連携ができない・不十分

関連記事:MAツールとは?機能・比較・選び方と活用事例を徹底解説

機能面:機能が過剰・不足している、UIが複雑で使いこなせない

現在のMAツールが自社の施策・担当者のスキルに合っていない場合、乗り換えを検討するサインです。

例えば、高機能なツールを導入したものの、実際にはメルマガ配信など一部の機能しか使えていないケースは少なくありません。使いこなせない機能のために高いコストを払い続けるのは合理的ではありません。

逆に、事業の成長に伴い、より高度なシナリオ設計やSFA連携が必要になったにもかかわらず、現在のツールでは対応できない場合も乗り換えのタイミングです。

また、「特定の担当者しか操作方法がわからず、業務が属人化している」というのも深刻な問題です。ツールが複雑でシナリオ設計やスコアリング機能を使いこなせず、成果が出ているのかさえ不明な状況に陥っている企業も見られます。直感的で誰でも使いやすいツールに乗り換えることで、チーム全体の業務効率と生産性を高めることができます。

関連記事:【2025年版】MA機能一覧|自社に必要十分な機能がわかる見極め方

コスト面:費用対効果が見合わない、料金体系が事業モデルと合わない

MAツールのコストは、月額利用料だけではありません。

導入後の成果と見合っているか、費用対効果(ROI)の視点で判断することが不可欠です。「高い月額費用を払っているが、それに見合うだけの商談や受注が生まれていない」と感じるなら、コストを見直すべきです。

また、リード数やメール配信数に応じた従量課金制のMAツールの場合、事業が拡大するにつれて想定以上のコストが発生することがあります。「メール配信数の上限が厳しく、必要な施策が実行できなかった」という問題もよく聞かれます。

自社の事業計画と照らし合わせ、将来的なコスト増のリスクが低い、固定料金制や柔軟なプランを持つツールへの乗り換えが有効です。

関連記事:【2025年】MAツールの費用相場は?|導入費用・月額費用など料金内訳を解説

サポート面:サポートが遅い・不十分、自走できるまでの支援がない

ツールを最大限に活用するためには、ベンダーのサポート体制が非常に重要です。

不明点を問い合わせても返信が遅かったり、技術的な仕様の回答のみで「どう活用すれば成果につながるか」という相談に乗ってくれなかったりする場合、ツールのポテンシャルを十分に引き出せません。

特にMAツールの運用に不慣れな企業の場合、初期設定から施策の立案、効果測定までを一緒に伴走してくれるサポート体制が成功の鍵を握ります。実際に、手厚いサポート体制がツール選定の決め手となり、導入後に成果を上げている企業もあります。

事業戦略面:事業フェーズが変化し、求める機能が変わった

企業の成長フェーズやマーケティング戦略の変化によって、MAツールに求められる役割も変わります。

事業初期は新規リード獲得が最優先ですが、リード数が増えてくると、既存リードを育成(ナーチャリング)して商談化率を高めることの重要性が増します。そうした戦略シフトに伴い、MAツールの本格的な活用を決める企業は多いです。

また、これまで幅広い層をターゲットにしていた戦略から、特定の業界や役職に絞ったABM(アカウントベースドマーケティング)に注力する場合、より高度なセグメント機能やパーソナライズ機能が必要になります。

システム連携面:SFA/CRMや他ツールとの連携ができない・不十分

MAツールは単体で完結するものではなく、SFA/CRMなどの関連システムと連携してこそ、その真価を発揮します。

MAツールとSFA/CRMのデータが分断されていると、営業担当者は商談前に顧客のWeb行動履歴や興味関心を確認できず、効果的なアプローチができません。

また、ツール間の連携が不十分で、CSVファイルなどを使って手動でデータをやり取りしている場合、多大な工数がかかるだけでなく、タイムラグや入力ミスも発生しやすくなります。実際に、ツールを乗り換えることでフォーム情報からメルマガ配信、行動履歴までが一元管理できるようになり、インサイドセールスとの連携が劇的に改善されたケースもあります。

関連記事:MAツールと連携できるツール一覧と方法3選|メリット・注意点も解説

関連記事:MA・SFA・CRMの違いとは?導入順・連携方法を徹底比較

MAツール乗り換えのメリット・デメリットを徹底比較

ここではMAツールの乗り換えによって得られるメリットと、事前に把握しておくべきデメリット、そしてその対策について詳しく解説します。

関連記事:MA(マーケティングオートメーション)導入のメリット・デメリット|社内説得の材料に

乗り換えで得られる4つのメリット

乗り換えによるメリットは多岐にわたります。

- コスト削減

自社の規模や必要な機能に見合ったツールを選ぶことによるコスト削減です。高額なツールから乗り換えることで、大幅なコスト削減を実現した企業は少なくありません。

- 工数削減

より直感的で使いやすいツールへの乗り換えによる業務効率化(工数削減)です。

また、データの一元管理によって情報連携にかかる工数が大幅に削減されれば、施策の実行スピードを上げることができます。

さらには、AIを搭載したMAツールも登場しています。例えば、AIによるメール文面作成支援など、最新機能の活用によってマーケティング活動をさらに高度化できる点も大きなメリットと言えるでしょう。

- マーケティング成果の向上

これまで実現できなかった施策が可能になることによるマーケティング成果の向上が期待できます。

当社でご支援している企業さまの事例では、ナーチャリング施策を強化できるようになった結果、失注顧客からの再商談獲得ペースが6倍以上に増加したという成果も出ています。

乗り換えに伴う3つのデメリットと対策

一方で、乗り換えにはデメリットも存在します。デメリットを正しく理解し、事前に対策を講じることで、乗り換えのリスクを最小限に抑え、成功の確率を大きく高めることができます。

- 移行コストと工数の発生

新ツールの初期費用や月額費用に加え、データ移行や初期設定、コンテンツの再設定などには、相応の人的リソースと時間が必要です。

対策:事前に詳細な移行計画を立て、必要なタスクと工数を洗い出しましょう。

データ移行や設定作業を代行してくれるベンダーのサポートプランを活用することも有効な手段です。

- 一時的な業務の混乱

新しいツールの操作に慣れるまでは、一時的に業務効率が低下したり、ミスが発生したりする可能性があります。また、データの計測方法などが変わることで、一時的にKPIが悪化したように見えることもあります。

対策:新旧ツールを一定期間並行して稼働させ、スムーズな移行を目指しましょう。 また、操作方法に関する社内トレーニングを実施したり、いつでも参照できる運用マニュアルを整備したりすることが重要です。

- 操作習熟までの学習コスト

担当者全員が新しいツールを使いこなせるようになるまでには、一定の学習期間が必要です。

対策:直感的なUIでマニュアルがなくても操作しやすいツールを選ぶことが、学習コストを抑える鍵となります。

また、導入後のトレーニングや伴走支援など、手厚いサポートを提供しているベンダーを選ぶことも非常に重要です。

【失敗しない選定術】自社に最適なMAツールを選ぶ比較軸

数あるMAツールの中から、自社にとって最適な一社を選ぶためには、明確な比較軸を持つことが不可欠です。ここでは、失敗しないツール選定のために重要な比較軸を解説します。

- 機能要件(必須・十分・過剰機能を切り分ける)

- 価格と料金体系(TCOで比較する)

- サポート体制(自社のスキルレベルに合ったサポート内容)

- データ連携の柔軟性(利用中のSFA/CRMと連携できる)

関連記事:【2025年版】MAツール比較|タイプ別の選び方を徹底解説

機能要件(必須・十分・過剰機能を切り分ける)

まずは、自社の目的を達成するために「絶対に譲れない機能(必須)」「あると嬉しい機能(十分)」「なくても困らない機能・使いこなせない機能(過剰機能)」を整理しましょう。高機能なツールほど良いわけではありません。重要なのは、自社の事業フェーズや担当者のスキルレベルに合った機能を持つツールを選ぶことです。

- 事業立ち上げ期・MA初心者であれば、基本的な機能が直感的に使えることが重要です。

- 事業成長期・MA中級者であれば、シナリオやスコアリングなど、たとえ設定が難しいとしても、より高度なナーチャリング施策を実行できる機能が求められます。

価格と料金体系(TCOで比較する)

MAツールの価格を比較する際は、月額利用料だけでなくTCO(総所有コスト)の視点を持つことが重要です。

TCOには、初期費用、月額利用料、オプション費用、サポート費用、そしてリード数超過料金などが含まれます。将来的にリード数が増加することも見越して、長期的な視点でコストをシミュレーションすることが失敗しないためのポイントです。

関連記事:【2025年版】MA機能一覧|自社に必要十分な機能がわかる見極め方

サポート体制(自社のスキルレベルに合ったサポート内容)

ツールの機能を最大限に引き出すためには、ベンダーのサポート体制が自社のレベルに合っているかが極めて重要です。単にツールの操作方法を教えてくれる技術サポートだけでなく、「どうすれば成果が出るか」というマーケティング施策の相談に乗ってくれる活用支援があるかを確認しましょう。

データ連携の柔軟性(利用中のSFA/CRMと連携できる)

MAツールは、SFA/CRMと連携させることで効果が最大化されます。

利用中のSFA/CRMと標準で連携できるか、API連携が可能かを確認しましょう。連携実績が豊富なツールは、トラブルが少なく安定した運用が期待できます。

また、どのようなデータが、どのくらいの頻度で、双方向に同期されるのかを事前に確認することも重要です。

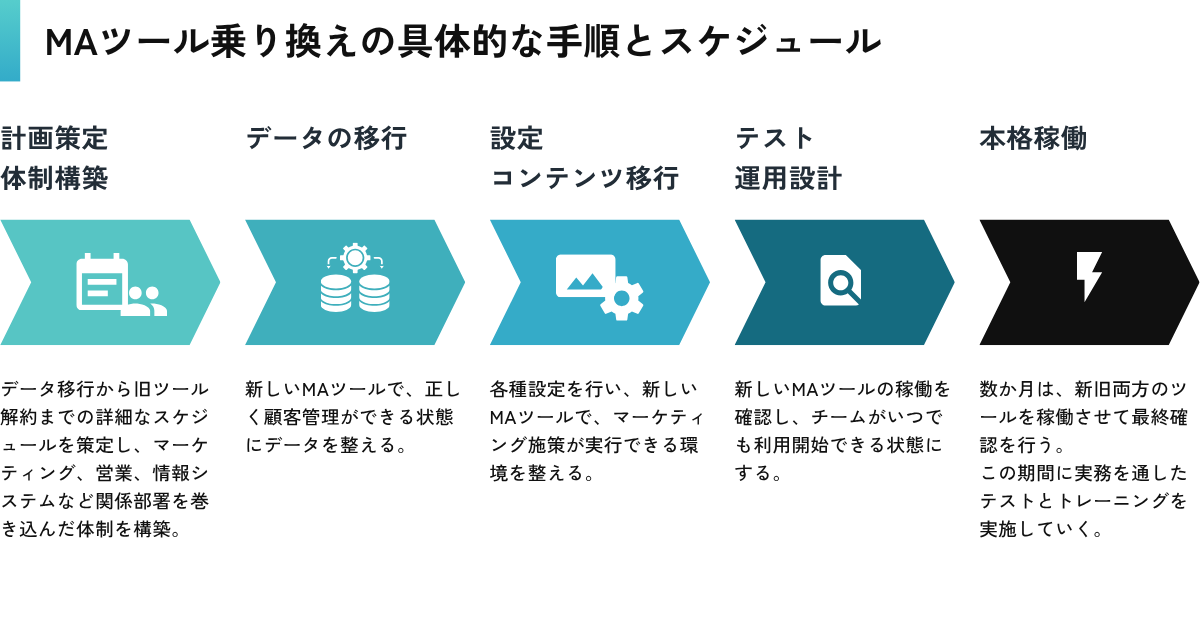

MAツール乗り換えの具体的な手順とスケジュール(全体ロードマップ)

MAツールの乗り換えは、計画的に進めることが成功の鍵です。ここでは、一般的な乗り換えプロジェクトの全体像を5つのステップに分けて解説します。

MAツールの乗り換えは、計画的に進めることが成功の鍵です。ここでは、一般的な乗り換えプロジェクトの全体像を5つのステップに分けて解説します。

移管プロジェクトの計画策定・体制構築(1ヶ月前~)

データの移行

設定・コンテンツ移行

テスト・運用設計

本格稼働

STEP1:移管プロジェクトの計画策定・体制構築(1ヶ月前~)

移管を成功させるための最も重要なフェーズです。

まず、現在のMAツールで利用しているデータ、コンテンツ、設定をすべて洗い出し現状を把握します。その上で、データ移行から旧ツール解約までの詳細なスケジュールを策定し、マーケティング、営業、情報システムなど関係部署を巻き込んだ体制を構築します。「誰が・何を・いつまでにやるのか」移管プロジェクトのスケジュールも固めましょう。

特に、情報システム部門は早期に巻き込むことが重要です。ある程度プロジェクトが進んだ段階でセキュリティ要件を満たしていないということが発覚したという事態にならないように注意しましょう。

STEP2:データの移行

新しいMAツールで、正しく顧客管理ができる状態にデータを整えましょう。

新旧ツールの顧客データ項目を比較し、どの項目をどこに移行するかを定義するデータマッピングを行います。

また、重複データや無効なメールアドレスなどを整理・削除するデータクレンジングもこの段階で実施し、データの品質を高めましょう。

顧客データを移行する際は、オプトインとオプトアウトのステータスを最優先で正確に移行し、移行後に件数と項目が一致しているか必ず確認してください。

STEP3:設定・コンテンツ移行

新しいMAツールで、マーケティング施策が実行できる環境を整えていきます。

メール配信設定、自動化ワークフロー、外部システム連携など、施策を動かすための各種設定を行いましょう。合わせてメールテンプレートやLPなどのコンテンツもそのまま新しいMAツールに引継ぎできるのか、できないならばどのように再現するのかを確認し、移行作業を行います。

STEP4:テスト・運用設計

新しいMAツールの稼働を確認し、チームがいつでも利用開始できる状態にしましょう。

新しいMAツールの運用マニュアルを作成し、チーム全員が新しい環境で業務を遂行できるように整えます。

また、旧ツールで見ていたKPIを新ツールでも計測できるよう、レポートやダッシュボードを設定し、並行稼働期間に数値の差分を確認できるように準備しておきます。

STEP5:本格稼働

全ての準備が整ったら、いよいよ新ツールでの本格運用を開始します。

ただし新ツールでの運用を開始する数か月は、新旧両方のツールを稼働させて最終確認を行う期間です。万一のトラブルに備え、一定期間は両方のツールを動かせる並行稼働期間を設けることで、業務への影響を最小限に抑えられます。

この期間にするのは、実務を通したテストとトレーニングです。フォーム登録からSFAへのデータ連携まで、一連の業務フローが問題なく動作するかを実際の業務の中で総合的にテストし、利用者向けの社内トレーニングを実務の中でも実施していきます。

並行稼働期間が終了し、問題がないことを確認できたら、旧ツールを解約します。移行後は、KPIを定点観測して効果測定を行い、継続的に改善サイクルを回していくことが重要です。

具体的なTODOを知りたい方はこちらの「MAツール移管チェックリスト」もご活用ください。

【稟議に通す】MA乗り換えの費用対効果(ROI)を試算する方法

MAツールの乗り換えを実現するには、上司や経営層を納得させる客観的な根拠、特に費用対効果(ROI)を示すことが不可欠です。

ROI試算の重要性と社内を説得する論理

ROI(投資対効果)を提示することで、「なぜ今、コストと手間をかけてまでMAツールを乗り換える必要があるのか」という問いに対し、「これだけの投資で、これだけの効果が見込めるからです」と明確に回答できます。

現状の非効率な業務にかかっている人件費や高額なツール利用料を「現状のコスト」として可視化し、乗り換えによって削減できるコストと創出される利益を「期待できるリターン」として算出します。これにより、乗り換えが単なるコストではなく、将来への戦略的な「投資」であることを論理的に説明できます。

試算例:工数削減と商談化率改善による効果

例えば、ある企業が乗り換えを検討しているとします。 試算の結果、リスト作成やレポート作成の自動化により月間30時間の工数が削減でき、これを時給3,000円で換算すると年間108万円の人件費削減につながります。

さらに、質の高いナーチャリングによって商談化率が改善し、月間の商談数が3件増加した場合、商談1件あたりの価値を5万円と仮定すると年間180万円の売上向上効果が見込めます。

これに既存ツールの削減費用などを加え、投資額と比較することで、具体的なROIを提示できます。

このように具体的な数値を提示することで、乗り換えの必要性と妥当性を客観的に示すことができるのです。

いますぐ使える資料:移行チェックリスト&ROIテンプレ

MAツールの乗り換えプロジェクトをスムーズに進め、かつ社内での承認を得るために、以下のワークシートをご用意しました。ぜひダウンロードしてご活用ください。

MAツール移管チェックリスト

MAツールの移管は、多岐にわたるタスクが発生する複雑なプロジェクトです。

このチェックリストは、煩雑になりがちなタスクを5つのフェーズに分け、「いつ・何をすべきか」を明確にしています。これにより、抜け漏れなくプロジェクトを推進できます。

MAツール導入・移管効果試算ワークシート

MAツール乗り換えの費用対効果(ROI)を算出するためのテンプレートです。自社の数値を入力するだけで、工数削減や売上貢献のインパクトを定量的に示すことができ、社内提案や稟議の説得力ある根拠データとしてそのまま活用できます。

MAツールの乗り換えに関するよくある質問(FAQ)

Q. | データ移行はどのくらいの期間がかかりますか? |

|---|---|

A. | 移行するリード数、コンテンツ量、連携するシステムの複雑さによって大きく異なります。 当社の場合は、導入サポート・移管サポートをご利用いただくと最短2~3か月となっています。 特に、移行前のデータクレンジング(名寄せや不要データの削除)に時間がかかるケースが多いため、余裕を持ったスケジュールを組むことが重要です。 |

Q. | データ移行できない項目はどのように扱えばよいですか? |

|---|---|

A. | スコアリングの算出ロジックやシナリオの分岐条件など、旧ツール独自の仕様に依存する設定は、そのまま新ツールに移行できない場合があります。その場合は、新ツールの仕様に合わせて再設計・再設定する必要があります。移行計画の段階で、新旧ツールの機能差分をしっかり洗い出し、代替案を検討しておくことが不可欠です。 |

Q. | なぜ新旧MAツールを並行稼働する必要があるのですか? |

|---|---|

A. | 並行稼働には2つの大きな目的があります。 一つは、新ツールで万が一トラブルが発生した際に、業務を止めないためのリスクヘッジです。もう一つは、新旧両方のツールでレポート数値などを比較し、新ツールの設定が正しく行われているかを確認するためです。これにより、安心して本格稼働に移行できます。 |

まとめ

本記事では、MAツールの乗り換えを成功させるための判断基準、選定軸、具体的な手順、そして費用対効果の示し方までを網羅的に解説しました。

MAツールを乗り換えるべきかまだ悩んでいるという方は、記事でご紹介した「MAツール導入・移管効果試算ワークシート」を活用し、乗り換えによってどれだけの費用対効果が見込めるのかを具体的に算出してみまるといいでしょう。説得力のあるデータは、社内の合意形成をスムーズに進めるための強力な武器となります。

一方で、本記事を通じて、「今のツールは複雑すぎる」「もっとコストを抑えたい」といった課題が明確になった方もいらっしゃるかもしれません。

もし、機能の多さや複雑さではなく、「誰でも直感的に使えて、成果につながるシンプルな機能」と「納得感のある価格」を重視してMAツールを選びたいとお考えなら、ぜひ当社のMAツールをご検討ください。

ferret One for MAが、なぜ多くのBtoB企業にとって「ちょうどいい」選択肢なのか。具体的な機能や料金、サポート体制について詳しくご紹介しています。