スコアリングとは|仕組み・設計・効果測定まで徹底解説

営業部門へ渡すリストの質が安定しない

優先すべき顧客を見極められない

リード獲得には成功しているものの、このように悩む企業は少なくありません。

勘や経験に頼ったリード判断では、商談機会を逃すリスクや、営業とマーケティングの間で摩擦が生じるリスクがあります。

こうした課題を解決する仕組みが「スコアリング」です。リードの属性や行動を点数化し、客観的な基準でホットリードを特定することで、営業効率を飛躍的に高めることができます。

この記事では、スコアリングの定義から設計方法、MAツール比較、効果測定、運用上の注意点までを網羅的に解説します。

さらに、「スコアリングは難しそう」と感じる方のために、よりシンプルな代替案もご紹介します。

スコアリングとは?営業とマーケの「共通言語」で見込み客を可視化する仕組み

スコアリングは、マーケティング部門と営業部門が連携して成果を最大化するための基盤となる考え方です。

スコアリングは、マーケティング部門と営業部門が連携して成果を最大化するための基盤となる考え方です。

まずは、その定義や重要性、そして評価の軸となる3つの要素について理解を深めましょう。

スコアリングの定義:見込み客の「質」を点数で評価

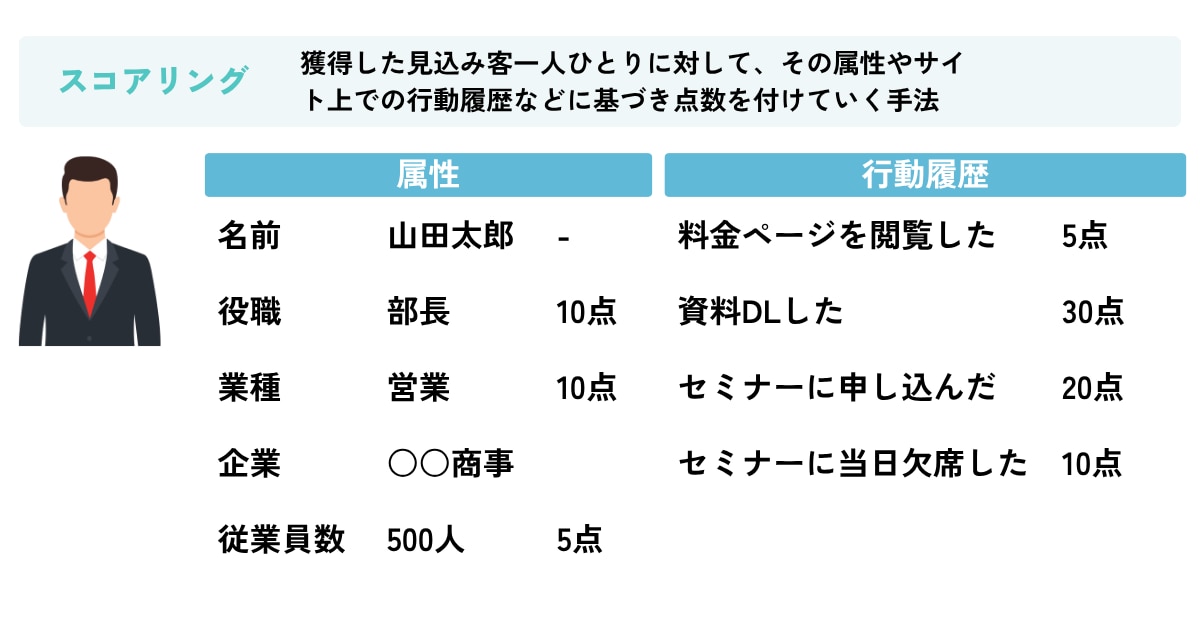

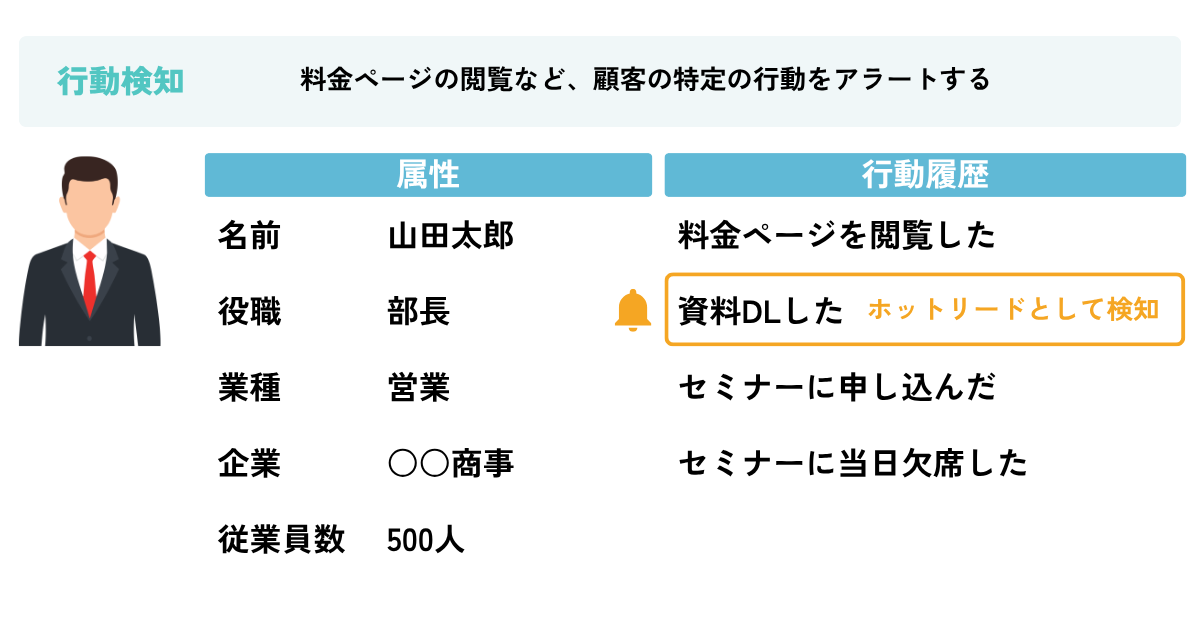

スコアリングとは、獲得した見込み客一人ひとりに対して、その属性やサイト上での行動履歴などに基づき点数を付けていく手法を指します。

例えば、「役職が部長クラスなら+10点」「料金ページを閲覧したら+5点」といったルールをあらかじめ設定しておきます。

見込み客の行動はMAツールによって自動的に記録・集計され、合計点数が算出されます。

この点数が高いほど、製品やサービスへの関心度や導入の可能性が高い「ホットリード」であると判断できます。スコアリングは、これまで営業担当者の経験や勘に頼りがちだった「見込み客の質」を、誰が見てもわかる客観的な数値(スコア)で示すための仕組みなのです。

関連記事:MAツールとは?機能・比較・選び方と活用事例を徹底解説

関連記事:営業に喜ばれるホットリードとは?自社に合う作り方・見つけ方・育て方

なぜ今スコアリングが重要なのか?属人化からの脱却と営業効率最大化

現代のBtoBマーケティングにおいて、スコアリングの重要性はますます高まっています。

その背景には、顧客の購買行動の変化があります。インターネットの普及により、顧客は営業担当者に会う前に自ら情報収集を行い、比較検討を進めるのが当たり前になりました。

その結果、マーケティング部門が獲得するリードの数が増加する一方で、その検討度合いは様々です。情報収集段階の潜在顧客から、今すぐ導入を検討している顕在顧客まで、すべてを同じようにフォローしていては、営業リソースがいくらあっても足りません。

スコアリングを導入することで、膨大なリードの中から、今アプローチすべき優先度の高い顧客を効率的に特定できます。

これにより、営業担当者は見込みの薄い顧客に時間を費やすことなく、成果に直結する活動に集中でるようになります。しかも、アプローチ対象の基準が生まれるため、属人化からも脱却できます。

結果として、営業活動全体の生産性が向上し、売上の最大化につながるのです。

スコアリングの3つの評価軸:「属性情報」「興味」「活性度」

スコアリングの点数を決める評価軸は、大きく分けて3つのカテゴリに分類されます。

これらの要素をバランスよく組み合わせることで、より精度の高いスコアモデルを設計できます。

評価軸 | 概要 | 具体例 |

|---|---|---|

属性情報(デモグラフィック/ファーモグラフィック) | 顧客自身の情報や、所属する企業の基本情報。BtoBでは特に企業情報(ファーモグラフィック)が重要視される。 | 役職、職種、業種、企業規模(従業員数・売上高)、地域など |

興味・関心(インタレスト) | 顧客が自社のWebサイト上でどのような行動をとったか。何に興味を持っているかを示す。 | 特定ページの閲覧(料金、導入事例)、資料ダウンロード、セミナー申込、メール開封・クリックなど |

活性度(アクティビティ) | 顧客の行動の頻度や新しさ。関心度の「高さ」や「熱量」を示す。 | 直近1週間以内のサイト訪問、3回以上の料金ページ閲覧、メールへの高い反応率など |

これらの項目に、自社のターゲット顧客(ペルソナ)に合わせて重み付けを行い、スコアを設計していきます。

例えば、決裁権を持つ可能性が高い「役職:部長以上」や、導入検討が本格化しているサインである「料金ページの閲覧」には、高い点数を設定するのが一般的です。

スコアリング導入のメリット・デメリット【自社に必要か見極める】

スコアリングは強力な仕組みですが、導入すれば必ず成果が出るというものではありません。メリットを最大限に享受し、デメリットを回避するためには、自社の状況と照らし合わせて導入の要否を慎重に判断することが重要です。

メリット:商談化率の向上、機会損失の防止、部門間連携の強化

スコアリングを導入することで、企業は主に3つの大きなメリットを得られます。

- 商談化率・受注率の向上

最も直接的なメリットは、営業効率の向上です。スコアリングによって検討度が高まったホットリードを優先的に営業へ引き渡すことで、質の高い商談が増加します。結果として、商談化率や受注率の向上が期待できます。無駄なアプローチが減り、営業担当者はより確度の高い顧客に集中できるため、一人ひとりの生産性も高まるでしょう。

- 機会損失の防止

スコアリングは、これまで見過ごされがちだった潜在的なビジネスチャンスを捉えることにも貢献します。例えば、過去に一度接点があったものの商談に至らなかった顧客が、再びサイトを訪れたり、資料をダウンロードしたりといった「再検討のサイン」をスコアの変動によって検知できます。これにより、最適なタイミングで再度アプローチし、機会損失を防ぐことが可能です。

- マーケティング部門と営業部門の連携強化

「マーケはリードの質を、営業は量の不足を嘆く」といった部門間の対立は、多くの企業が抱える課題です。スコアリングは、リードの質を客観的な数値で定義する「共通言語」となります。「スコアが〇点以上のリードを営業に引き渡す」といった共通のルール(SLA:サービスレベル合意)を設けることで、部門間の認識のズレを防ぎ、円滑な連携を促進します。

デメリット:モデル設計と運用の工数、形骸化のリスク

一方で、スコアリングの導入と運用には、相応の課題も存在します。

- モデル設計と運用の工数

精度の高いスコアリングモデルを構築するには、ターゲット顧客の深い理解に基づいた評価項目と配点基準の設計が必要です。

これには、マーケティング部門と営業部門が共同で議論を重ねる必要があり、少なくない時間と労力がかかります。

また、一度設計して終わりではなく、市場や顧客の変化に合わせて定期的にモデルを見直し、改善していく継続的な運用工数も発生します。

- 形骸化のリスク

スコアリングを導入したものの、営業現場で全く活用されず、仕組みが形骸化してしまうケースも少なくありません。

これは、「スコアの基準が現場の感覚と合っていない」「スコアが高くても受注につながらない」といった不信感が原因で起こります。導入前に営業部門との十分な合意形成ができていないと、このような事態に陥りやすくなります。

【判断基準】スコアリングが特に有効な企業の特徴

上記のメリット・デメリットを踏まえ、スコアリングの導入が特に推奨されるのは、以下のような特徴を持つ企業です。

毎月安定して多くのリードを獲得できている企業

そもそも評価対象となるリードが少なければ、スコアリングの費用対効果は低くなります。目安として、月間100件以上のリード獲得があることが望ましいでしょう。営業部門がリードをフォローしきれていない企業

獲得したリードに対して、営業のリソース不足で十分なアプローチができていない場合、スコアリングによる優先順位付けは極めて有効です。マーケティング部門と営業部門の連携に課題を抱えている企業

リードの質に対する認識が部門間ですれ違っている場合、スコアリングを「共通言語」として導入することで、連携改善のきっかけになります。MAツールを導入済み、または導入予定の企業

スコアリングの運用は、リードの行動を自動で追跡・集計するMAツールの存在が前提となります。

これらの特徴に当てはまらない場合、スコアリング導入の前に、まずはリード獲得施策の強化や、よりシンプルな顧客の優先順位付けの方法を検討する方が賢明かもしれません。

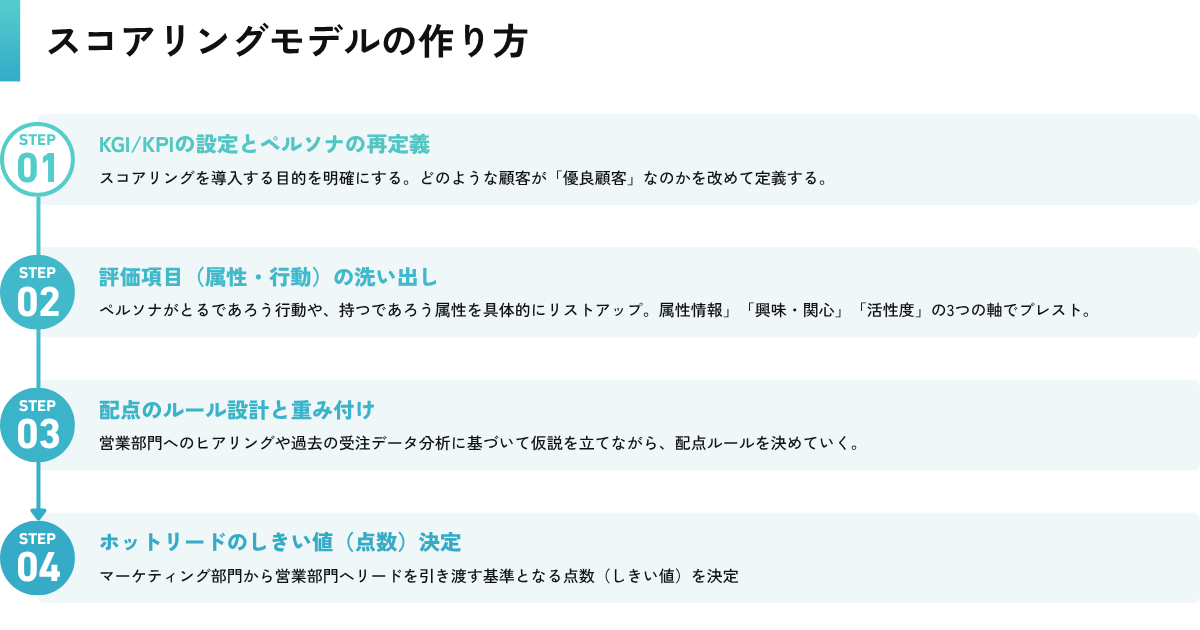

失敗しないスコアリングモデルの作り方【4ステップで解説】

効果的なスコアリングモデルを構築するためには、計画的なアプローチが不可欠です。ここでは、実践的な4つのステップに分けて、モデルの作り方を具体的に解説します。

KGI/KPIの設定とペルソナの再定義

評価項目(属性・行動)の洗い出し

配点のルール設計と重み付け

ホットリードのしきい値(点数)決定

STEP1:KGI/KPIの設定とペルソナの再定義

まず初めに、スコアリングを導入する目的を明確にします。

最終的なゴール(KGI)として「受注率を前期比15%向上させる」、その中間指標(KPI)として「ホットリードからの商談化率を30%にする」といった具体的な数値を設定しましょう。

次に、どのような顧客が「優良顧客」なのかを改めて定義します。

既存の受注顧客データを分析し、共通する属性(業種、企業規模、役職など)や行動パターンを洗い出します。

この分析を通じて、ターゲットとなる顧客像を解像度高く描き出しペルソナを改めて定義することが、後の配点設計の土台となります。このプロセスには、必ず営業部門の担当者にも参加してもらい、現場の知見を反映させることが重要です。

関連記事:BtoBペルソナ設計ガイド|企業・担当者別テンプレート&活用ステップ

STEP2:評価項目(属性・行動)の洗い出し

ペルソナが明確になったら、そのペルソナがとるであろう行動や、持つであろう属性を具体的にリストアップしていきます。前述の「属性情報」「興味・関心」「活性度」の3つの軸で、考えられる項目をブレインストーミングで洗い出しましょう。

属性情報の例

- 役職(決裁者、担当者)

- 業種(ターゲット業種か否か)

- 従業員規模(自社サービスのメインターゲットか)

行動情報の例

- Webサイト訪問(料金ページ、導入事例ページ)

- コンテンツダウンロード(製品資料、調査レポート)

- セミナー・イベント参加

- メールの開封・クリック

この段階では、できるだけ多くの項目を挙げることがポイントです。

STEP3:配点のルール設計と重み付け

洗い出した評価項目に対して、点数を割り振っていきます。すべての項目を一律に評価するのではなく、受注への貢献度が高いと考えられる項目に高い点数を付ける「重み付け」が重要です。

例えば、以下のように基準を設定します。

ポジティブスコア(加点)

- 料金ページの閲覧:+15点

- 導入事例のダウンロード:+10点

- 役職が「部長」以上:+10点

- セミナーへの参加:+20点

ネガティブスコア(減点)

- 競合他社のドメインからのアクセス:-20点

- 採用ページの閲覧:-10点

- 3か月以上サイト訪問がない:-5点

配点の初期設定は、営業部門へのヒアリングや過去の受注データ分析に基づいて仮説を立てます。完璧な配点を最初から目指す必要はありません。

運用しながら調整していくことを前提に、まずはシンプルなルールから始めましょう。

STEP4:ホットリードのしきい値(点数)決定

次に、マーケティング部門から営業部門へリードを引き渡す基準となる点数(しきい値)を決定します。このしきい値を超えたリードが「ホットリード」として定義されます。

しきい値の設定は、非常に重要です。低すぎると質の低いリードまで営業に渡ってしまい、営業効率が低下します。逆に高すぎると、営業に渡るリードの数が減少し、機会損失につながる可能性があります。

最初は、過去の受注顧客が平均してどのくらいのスコアだったかを算出し、それを参考にしきい値を設定するのが一般的です。

例えば、受注顧客の平均スコアが120点だった場合、まずは100点をしきい値に設定してみる、といった形です。このしきい値も、運用成果を見ながら定期的に見直していきます。

主要MAツール別スコアリング機能の比較【自社に合う選び方】

スコアリングを実践するには、MAツールの活用が不可欠です。

しかし、MAツールによってスコアリング機能の仕様や価格は大きく異なります。

ここでは、自社に最適なツールを選ぶための3つの軸と、主要MAツールの比較をご紹介します。

MAツール選定3つの軸:リード数、担当者のITスキル、連携システム

数あるMAツールの中から自社に合ったものを選ぶためには、以下の3つの観点から検討することが重要です。

管理したいリード数と価格

多くのMAツールは、管理するリード(顧客リスト)の件数に応じて月額料金が変動します。

自社が保有しているリード数や、今後獲得が見込まれるリード数を考慮し、コストに見合ったツールを選びましょう。初期費用や最低利用期間も忘れずに確認が必要です。担当者のITスキルと設定の容易さ

高機能なMAツールは、スコアリングモデルを非常に細かくカスタマイズできる反面、設定が複雑で使いこなすのに専門知識が必要な場合があります。

マーケティング担当者のITリテラシーや、ツール運用にかけられるリソースを考慮して、無理なく運用できるツールを選ぶことが大切です。「誰でも簡単に設定できるか」は重要な判断基準になります。連携したいSFA/CRMシステム

スコアリングによって創出したホットリードをスムーズに営業活動につなげるためには、現在利用しているSFA(営業支援システム)やCRM(顧客管理システム)との連携が欠かせません。

導入したいMAツールが、自社のSFA/CRMと連携可能かどうかを事前に必ず確認しましょう。

関連記事:MAツールの乗り換えはいつ・どう進める?費用対効果で選ぶ比較ポイントと失敗しない手順

関連記事:MA導入ガイド|稟議を通すROI設計からツール選定、運用体制まで解説

【比較表】主要MAツールのスコアリング機能(設定自由度・価格帯・自動化)

ここでは、BtoB企業でよく利用される主要なMAツールのスコアリング機能に焦点を当てて比較します。

関連記事:【2025年版】MAツール比較|タイプ別の選び方を徹底解説

ツール名 | 特徴 | 設定の自由度 | 価格帯(月額) | こんな企業におすすめ |

|---|---|---|---|---|

Account Engagement (旧Pardot) | Salesforceとの連携が強力。カスタマイズ性が高く、フォーム項目やページ閲覧など精緻なスコアリングが可能。 | 高い | 15万円〜 | Salesforceを全社で活用しており、専門知識を持つ担当者がいる大企業。 |

CRMプラットフォームの一部として提供。インバウンドマーケティングに強く、多機能。 | 高い | 9.6万円〜 | 既にHubSpotの他製品を利用しており、幅広いマーケティング施策を一元管理したい企業。 | |

匿名顧客(アンノウンマーケティング)へのアプローチに強みを持つ国産MAツール。 | 高い | 14.8万円〜 | Webサイト訪問者のうち、まだ個人情報が獲得できていない潜在層へのアプローチを強化したい企業。 | |

Webサイト閲覧状況から、スコアを算出するシンプルで使いやすいスコアリングが可能。 | シンプル | 4.5万円~ | ページ閲覧に基づく、シンプルなスコアリングを実施したい企業。 |

※価格は2025年10月時点のものです。最新の情報は各公式サイトをご確認ください。

スコアリング導入後の効果測定と改善(PDCA)

スコアリングは、導入して終わりではありません。

その効果を最大化するためには、定期的な効果測定と、データに基づいた改善活動(PDCAサイクル)を回し続けることが不可欠です。

関連記事:MAツールで分析できることとは?見るべき指標と分析方法を解説

計測すべき3つの主要指標:商談化率、受注率、リードタイム

スコアリングの効果を客観的に評価するためには、以下の3つの指標を定点観測することが重要です。

商談化率

スコアリングで「ホットリード」と判定され、営業に引き渡されたリードのうち、実際に商談につながった割合です。この数値が高いほど、スコアリングの精度が高いと言えます。

計算式:商談化率 (%) = (商談化数 ÷ ホットリード数) × 100受注率

ホットリードから発生した商談のうち、最終的に受注に至った割合です。スコアリングが本当に「質の高い」リードを創出できているかを測るための最終的な指標となります。

計算式:受注率 (%) = (受注数 ÷ 商談化数) × 100リードタイム

リードを獲得してから受注に至るまでの期間です。スコアリングによって効率的なアプローチが可能になれば、このリードタイムが短縮されることが期待されます。

これらの指標を、スコアリング導入前と導入後で比較したり、設定したしきい値ごとに分析したりすることで、スコアリングモデルの有効性を評価し、改善点を見つけることができます。

計測は最低でも3か月〜半年単位で行い、傾向を掴むことが重要です。

ROI(投資対効果)の簡易シミュレーションと社内報告のポイント

スコアリング導入の価値を経営層に理解してもらうためには、ROI(投資対効果)の観点から説明することが有効です。以下に簡単なシミュレーションモデルを示します。

- 投資(Cost)MAツール利用料:月額10万円運用人件費:月額20万円(担当者0.5人月と仮定)合計投資額:月額30万円

- 効果(Return)スコアリングによる受注件数増加:月2件(平均受注単価:100万円)売上向上効果:月200万円ROI = (効果 - 投資) ÷ 投資 × 100 = (200万円 - 30万円) ÷ 30万円 × 100 ≒ 567%

このように、スコアリング導入によってどれだけの売上向上が見込めるかを数値で示すことで、説得力のある報告が可能になります。

報告の際は、単に数値を並べるだけでなく、「営業担当者が本来注力すべきコア業務に集中できるようになった時間」といった定性的な効果も合わせて伝えることで、多角的な価値を示すことができます。

定期的なモデル見直しの重要性と具体的な改善アクション

市場や顧客は常に変化しています。一度作ったスコアリングモデルが、永遠に有効であり続けることはありません。そのため、少なくとも四半期に一度はモデルの見直しを行うことが推奨されます。

見直しの際は、以下のような問いを立ててみましょう。

スコアが高いにもかかわらず、商談化しないリードに共通点はないか?

→ もしかしたら、情報収集目的の学生や競合企業に高いスコアを与えてしまっているかもしれません。減点項目の追加を検討します。逆に、スコアは低いが受注に至ったケースはなかったか?

→ 営業担当者へのヒアリングを通じて、モデルが見落としている重要な行動や属性がないかを確認します。新たな加点項目を発見できるかもしれません。ホットリードのしきい値は適切か?

→ 商談化率が低い場合はしきい値を引き上げる、逆に営業に渡るリード数が少なすぎる場合は引き下げる、といった調整を検討します。

このような地道な改善活動を繰り返すことで、スコアリングモデルは自社のビジネスに最適化され、より強力な武器へと進化していきます。

【実は上級者向け】スコアリングが難しい場合の代替案

ここまでスコアリングのメリットや設計方法を解説してきましたが、正直なところ、精度の高いスコアリングモデルを構築し、効果的に運用し続けるのは、決して簡単ではありません。特にリソースが限られている企業にとっては、上級者向けの施策と言えるでしょう。

関連記事:【商談数1.3倍の裏側】スコアリングでは見抜けない“検討タイミング”を捉えた行動検知活用術

失敗あるある:「完璧なモデルを目指しすぎる」「営業の協力が得られない」

スコアリング運用でよくある失敗パターンが2つあります。

一つは、「最初から完璧なモデルを目指しすぎてしまう」ことです。

あらゆるケースを想定して複雑なルールを作ろうとした結果、いつまで経っても運用が始まらなかったり、複雑すぎて誰も理解できないモデルになったりします。

もう一つは、「営業部門の協力が得られない」ケースです。

マーケティング部門だけで設計したスコア基準が現場の感覚とズレており、「このスコアは当てにならない」と判断されてしまうと、せっかくの仕組みも全く使われなくなってしまいます。

これらの失敗を避けるためには、シンプルなルールから始め、営業部門を巻き込みながら改善を続ける姿勢が不可欠ですが、それでもなおハードルが高いと感じる場合は、無理にスコアリングに固執する必要はありません。

スコアリングの代替案:「行動検知」というシンプルな仕組み

スコアリングの本来の目的は、「優先的にアプローチすべき顧客を見つける」ことです。

この目的は、必ずしも複雑な点数計算をしなくても達成できます。

その代替案が、料金ページの閲覧など、顧客の特定の行動をアラートする「行動検知」です。

例えば、BtoBにおいて顧客が以下のような行動を取った場合、それはサービス導入の検討が本格化している強いサインと考えられます。

- 料金ページを閲覧した

- 導入事例ページを複数閲覧した

- 特定の製品に関する資料をダウンロードした

- 問い合わせページにアクセスしたが、離脱した

これらの行動を取った顧客をシステムが自動で検知し、即座に担当者へ通知する仕組みを構築すれば、複雑なスコアリングを行わなくても、タイミングを逃さずにホットな状態の顧客にアプローチすることが可能になります。

「行動検知」を搭載しているMAツール

当社の「ferret One for MA」も、まさにこのシンプルなアプローチを得意としています。利用者は難しいスコアリングモデルを一から設計する必要がありません。管理画面で「行動検知」の機能をONにするだけで、自社サイトを再訪し、料金ページを閲覧するといった、検討度が高まった顧客を自動でリストアップしてくれます。

例えば、半年前に展示会で名刺交換したきり連絡が取れなかった顧客が、急に料金ページを閲覧し始めた、といった動きをリアルタイムで捉え、絶好のアプローチタイミングを創出できるのです。スコアリングの複雑さに悩む前に、まずはこのような「行動検知」から始めてみるのが、成果への近道となるかもしれません。

スコアリングに関するよくある質問(FAQ)

最後に、スコアリングに関して多くの担当者が抱える疑問について、Q&A形式でお答えします。

Q. | 最適な点数やしきい値はどうやって決めればいいですか? |

|---|---|

A. | 最初から「最適解」を見つけるのは困難です。まずは、過去に受注した顧客のデータ分析から始めましょう。彼らがどのような属性を持ち、どのような行動を経て受注に至ったかを分析し、その傾向を基に仮の配点としきい値を設定します。例えば、「受注顧客の8割が100点を超えている」といったデータが得られれば、100点を一つの基準にすることができます。重要なのは、運用を開始した後に定期的にデータを見直し、営業部門からのフィードバックを得ながら調整を続けることです。 |

Q. | スコアが低いリードは放置してよいのでしょうか? |

|---|---|

A. | いいえ、放置するのは機会損失につながります。スコアが低いリードは、現時点では検討度が低い「潜在顧客」です。彼らに対しては、すぐに営業がアプローチするのではなく、マーケティング部門が引き続き育成(ナーチャリング)を行うべきです。 例えば、メルマガを配信して定期的に有益な情報を提供したり、セミナーに招待したりすることで、徐々に関心を高めていく活動が有効です。スコアの変動を監視し、スコアが上昇したタイミングで改めてアプローチを検討しましょう。 |

Q. | 運用を任せられる人材がいません。どうすればよいですか? |

|---|---|

A. | 社内に専門知識を持つ人材がいない場合、2つのアプローチが考えられます。 一つは、外部のコンサルティングサービスや運用代行を活用することです。専門家の知見を借りることで、スムーズな導入と運用が期待できます。 もう一つは、ツールのサポート体制が充実しているサービスを選ぶことです。例えば「ferret One」のように、ツールの提供だけでなく、BtoBマーケティングのノウハウが体系化された「教科書」の提供や、講座、伴走支援といった手厚いサポートが受けられるサービスもあります。また、本記事で紹介したように、複雑なスコアリング設計が不要な「行動検知」機能を備えたツールを選ぶことも、人材不足を解決する有効な手段です。 |

まとめ

本記事では、データに基づき「今アプローチすべき顧客」を見つけ出す方法を解説しました。自社の状況に合わせて、最適な手法を選ぶことが成功の鍵です。

- 本格的なスコアリングを導入したい方へ 営業部門と連携し、シンプルな設計から改善を続けることで、精度の高いリード評価の仕組みを構築できます。

- まずはシンプルに始めたい方へ 「料金ページの閲覧」といった重要な行動を検知する仕組みなら、すぐに運用を開始でき、機会損失を確実に防げます。

どちらの手法を選ぶにせよ、最も重要なのは「見込みの高い顧客を見逃さない体制」を構築することです。

もし後者の「シンプルながら効果的な行動検知」に興味をお持ちでしたら、ぜひ「ferret One for MA」をご検討ください。本記事で解説した、難しいスコアリング設定なしで「料金ページの閲覧」といった顧客の重要な行動を自動で検知するMAツールです。