営業に喜ばれるホットリードとは?自社に合う作り方・見つけ方・育て方

リードは獲得できるものの、なかなか商談につながらない

営業部門から「もっと質の高いリードが欲しい」と言われてしまう

獲得したリード(見込み客)を、いかにして確度の高い商談へと繋げるか。その鍵を握るのが「ホットリード」の存在です。

しかし、ホットリードの定義は企業によって様々であり、マーケティング部門と営業部門の間で認識がズレているケースも少なくありません。この認識のズレが、部門間の連携を阻害し、成果の最大化を妨げる大きな要因となっています。

本記事では、「ホットリード」について、その基本的な定義から、自社に合った基準の設定方法、具体的な育成ステップ、さらには成果を最大化するためのMAツールの選び方まで、網羅的に解説します。

この記事を読めば、営業部門に「ありがとう」と言われる質の高いリードを、安定的かつ効率的に創出するための道筋が見えるはずです。

- この記事の要点

ホットリードとは?受注に最も近い見込み客

ホットリードとは、「受注確度が非常に高い状態にある見込み客」のことです。

ホットリードは自社の製品やサービスに対する興味・関心が最高潮に達しており、営業担当者がアプローチすれば、スムーズに商談、そして受注へと繋がる可能性を秘めています。

ホットリード・コールドリード・ウォームリードの違い

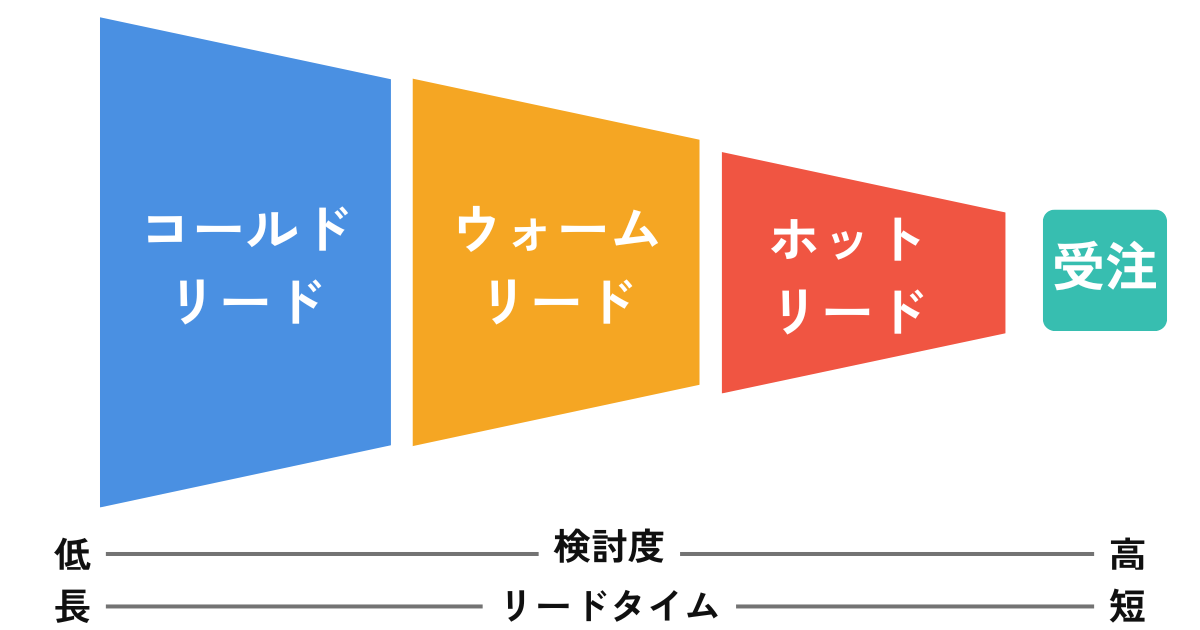

リードの検討度は、一般的に「ホット」「ウォーム」「コールド」の3つの温度感で分類されます。

それぞれの特徴を理解し、自社のリードがどの段階にあるのかを把握することが、効果的なナーチャリングの第一歩です。

リードの温度感 | 概要 | 顧客の状態例 | 主なアプローチ |

|---|---|---|---|

ホットリード | 今すぐ客。 | ・料金ページを複数回閲覧している | ・インサイドセールスや営業による個別のアプローチ(電話、メール) |

ウォームリード | そのうち客。 | ・ホワイトペーパーをダウンロードした | ・ステップメールによる継続的な情報提供 |

コールドリード | まだまだ客。 | ・名刺交換しただけ | ・定期的なメルマガ配信による関係維持 |

これらのリードは、時間やきっかけによって温度感が変化します。

コールドリードがウォームリードへ、そしてホットリードへと育成されていくプロセスを「リードナーチャリング」と呼びます。

なぜ、ホットリードを定義する必要があるのか?

「なんとなく確度が高そう」といった感覚的な判断で営業にリードを渡していませんか?

また、営業担当によって、「ホットリード」の定義が違っていたり。

ホットリードの基準を明確に定義し、全社で共有することには、主に3つの大きなメリットがあります。

- マーケティングと営業の連携強化(認識の統一)

マーケティング部門が「これは有望だ」と渡したリードに、営業部門が「まだ全然温度感が低い」と感じる。

この認識のズレは、部門間の不信感を生み、連携を形骸化させる最大の原因です。「料金ページを閲覧し、かつ導入事例をダウンロードしたリード」のように、誰が見ても同じ判断ができる客観的な基準を設けることで、両部門が同じ目標に向かってスムーズに連携できるようになります。

- 営業活動の効率化と生産性向上

営業担当者は、日々多くの業務を抱えています。その限られた時間の中で、確度の低いリードにまでアプローチしていては、本来注力すべき有望な商談に割く時間がなくなってしまいます。

マーケティング部門がホットリードを的確に見極めてトスアップすることで、営業担当者は受注可能性の高いリードに集中でき、商談化率や受注率の向上に直結します。

- マーケティング施策のROI(投資対効果)最大化

ホットリードを定義することで、どのような施策やコンテンツがリードの態度変容に貢献したのかを分析できるようになります。

例えば、「〇〇というホワイトペーパーをダウンロードしたリードは、ホットリード化する確率が高い」といったインサイトが得られれば、そのコンテンツへの投資を増やしたり、類似コンテンツを企画したりといった、データに基づいた的確な意思決定が可能になります。

BtoBの場合、獲得したリードが、すぐに商談につながることは極めてまれです。

会社として意思決定が必要で、長い検討期間を要するからです。その検討期間の中でいかにしてホットリードへと転換させるかが、BtoBマーケティング成功の鍵を握っているのです。

自社に最適なホットリードの基準を定義する2つのアプローチ

ホットリードの重要性を理解したところで、次に問題となるのが「どうやって自社のホットリードを定義するか」です。

これには大きく分けて「スコアリング」と「行動検知」という2つのアプローチが存在します。それぞれの特徴を理解し、自社の状況に合わせて最適な方法を選ぶことが重要です。

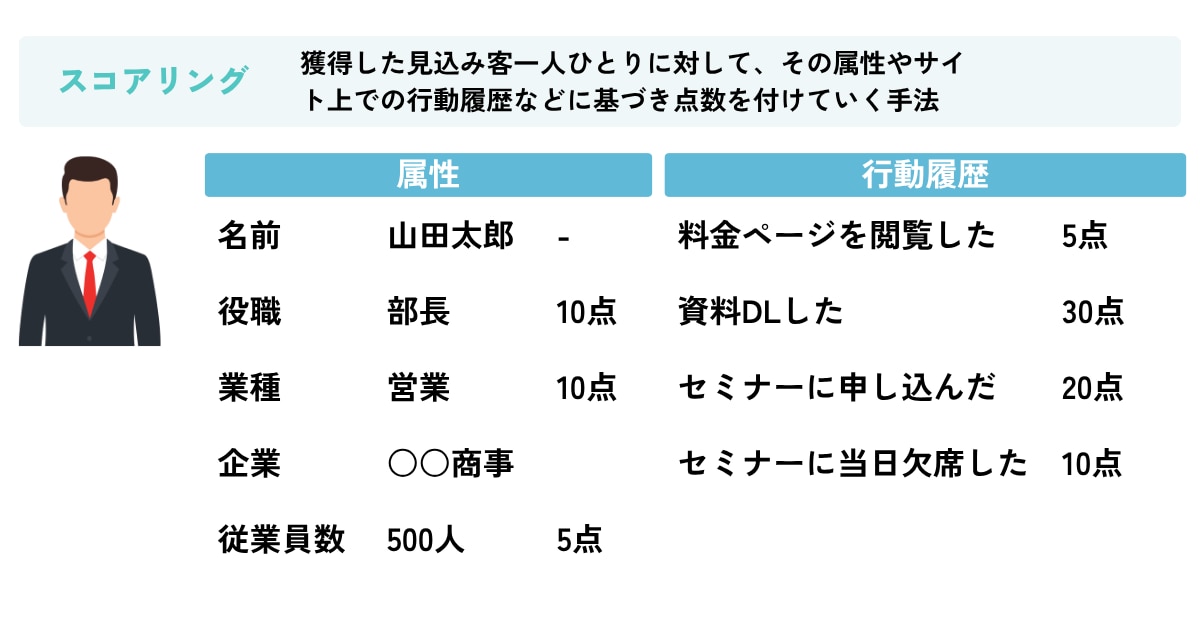

アプローチ1:スコアリングによる定量評価

スコアリングとは、見込み客の属性(部署、役職など)や行動(サイト訪問、資料ダウンロードなど)の一つひとつに点数を設定し、その合計点によってリードの検討度を可視化する手法です。

合計スコアが事前に設定したしきい値を超えたリードを「ホットリード」と判断します。

スコアリングの項目例

- 属性スコア(デモグラフィック/ファーモグラフィック情報)

- 役職:部長以上 +20点、課長クラス +10点

- 業種:ターゲット業種 +15点

- 従業員規模:500名以上 +10点

- 行動スコア(ビヘイビアル情報)

- 料金ページの閲覧:+15点

- 導入事例のダウンロード:+10点

- セミナーへの参加:+10点

- メールの開封/クリック:+3点

スコアリングのメリットは、様々な要素を総合的に評価できるため、多角的な視点でリードの優先順位を判断できる点です。

一方で、適切な点数設定には過去の受注データ分析や部門間の綿密なすり合わせが必要であり、設定やチューニングの難易度が高いというデメリットがあります。

関連記事:スコアリングとは|仕組み・設計・効果測定まで徹底解説

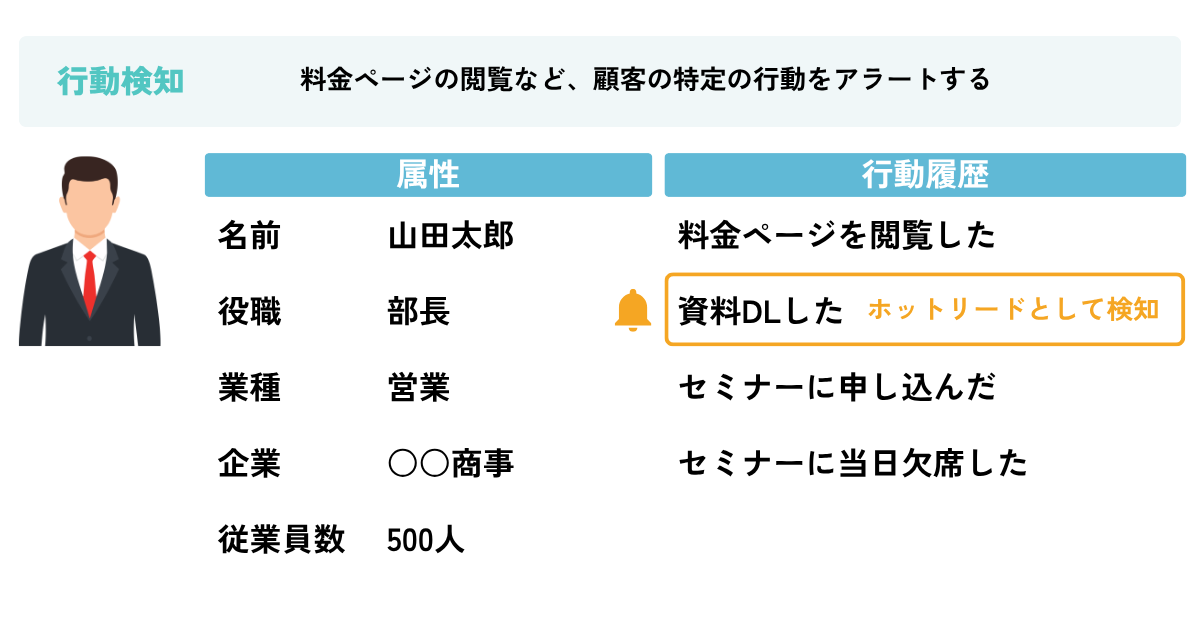

アプローチ2:行動検知による定性評価

行動検知とは、点数付けは行わず、「この行動を取ったリードは確度が高い」と判断できる特定の行動を予め定義しておき、その行動を検知したリードをホットリードと判断する手法です。スコアリングよりも簡単で、シンプルといえます。

行動検知の例

- 料金ページを訪問した

- 特定の導入事例ページを閲覧した

- サービスに関する資料をダウンロードした

- 過去半年間アプローチできていなかったが、再訪問があった

このアプローチの最大のメリットは、設定が非常に簡単であることです 。複雑なシナリオ設計や点数調整が不要なため、MAツールの運用に慣れていない担当者でもすぐに始めることができます 。

一方で、行動単体での評価になるため、複数の行動を組み合わせた総合的な判断が難しいという側面もあります。

ただ、BtoBの場合は、会社の方針転換で急に再検討が始まることも少なくないため、有効なホットリード抽出のアプローチといえます。

関連記事:【商談数1.3倍の裏側】スコアリングでは見抜けない“検討タイミング”を捉えた行動検知活用術

段階的に移行するのもおすすめ(まず行動検知→スコア比重を高める)

「スコアリングと行動検知、どちらが良いのか?」と悩む方もいるかもしれません。

そこでおすすめしたいのが、「まずはシンプルな行動検知から始め、徐々にスコアリングの要素を取り入れていく」という段階的なアプローチです。

多くの企業、特にMAツール導入の初期段階では、適切なスコアの重み付けを判断するためのデータが不足しています。また、担当者のスキルも十分でない中で、いきなり完璧なスコアリングを目指すと、設定だけで疲弊してしまい、運用が始まらないという事態に陥りがちです。

まずは「料金ページの閲覧」といった分かりやすい行動検知からスタートし、ホットリード創出の成功体験を積みます。

運用していく中で、「行動検知されたリードの中でも、決裁権のある役職者のほうが受注率が高い」といった傾向が見えてきたら、徐々に属性スコアなどを加味して評価基準をアップデートしていくのです。

この方法であれば、リード数が数万と増えてきた時も、無理なく自社に最適なホットリードの定義を構築していくことができます。

【比較表】スコアリング vs 行動検知 どちらを選ぶべきか?

自社の状況に合わせて最適なアプローチを選択できるよう、両者の特徴を比較表にまとめました。

評価軸 | スコアリング | 行動検知 |

|---|---|---|

設定難易度 | 高い しきい値の調整に知識と経験が必要。 | 低い |

運用の属人化 | しやすい 設定した担当者でないと変更や改善が難しい。 | しにくい チームでの共有が容易。 |

リアルタイム性 | △ | 〇 |

柔軟性 | 〇 精緻なセグメンテーションが可能。 | △ 複雑な条件設定には向かない。 |

おすすめの企業 | ・MA運用の専門部署や担当者がいる | ・MAツールを初めて導入する |

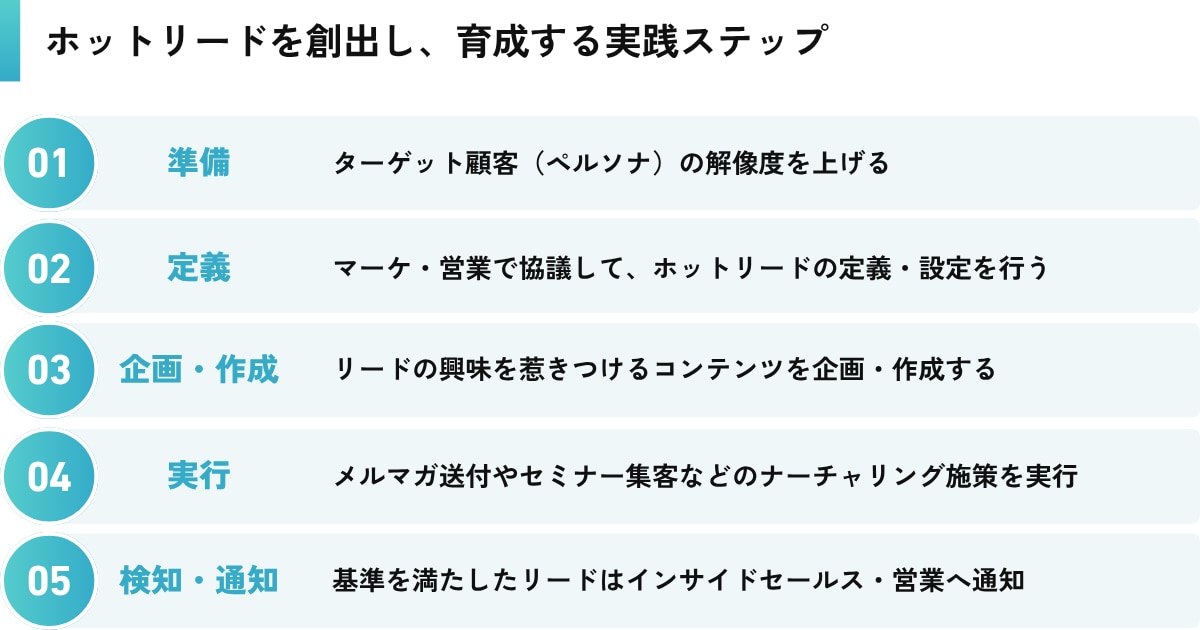

ホットリードを創出し、育成する実践ステップ

ホットリードの定義が決まったら、次はいよいよ実践です。

ここでは、見込み客をホットリードへと育成し、営業部門へスムーズに連携するための一連の流れを5つのステップに分けて解説します。

ターゲット顧客(ペルソナ)の解像度を上げる

マーケ・営業で協議して、ホットリードの定義・設定を行う

リードの興味を惹きつけるコンテンツを企画・作成する

メルマガ送付やセミナー集客などのナーチャリング施策を実行

基準を満たしたリードはインサイドセールス・営業へ通知

1.ターゲット顧客(ペルソナ)の解像度を上げる

誰に情報を届けたいのかが曖昧では、心に響くコンテンツは作れません。

まずは、自社の理想的な顧客像である「ペルソナ」を明確に設定しましょう。

- 基本情報:業種、企業規模、部署、役職

- 抱えている課題:どのような業務課題に悩んでいるか

- 情報収集の方法:普段どのように情報を集めているか(Web検索、業界メディア、セミナーなど)

- 意思決定のプロセス:製品導入の際に誰が、何を基準に決定するか

既存顧客へのインタビューや営業担当者へのヒアリングを通じて、リアルな顧客像を浮き彫りにすることが重要です。このペルソナが、今後のすべての施策の判断基準となります。

関連記事:BtoBペルソナ設計ガイド|企業・担当者別テンプレート&活用ステップ

2.マーケ・営業で協議して、ホットリードの定義・設定を行う

ペルソナの解像度が上がったら、次に行うのが関係者間での「ホットリードの定義」の合意形成です。

これは、本施策の成否を分ける最も重要なステップと言っても過言ではありません。

マーケティング部門、インサイドセールス部門、営業部門の担当者が一堂に会し、「どのような状態のリードであれば、営業は自信を持ってアプローチできるか」を徹底的に議論します。

- 行動の定義:どのページの閲覧を重視するか?(例:料金ページ、導入事例)

- 属性の定義:どの部署や役職からのアクションを優先するか?

- 除外条件:競合他社やパートナー企業などをどう扱うか?

ここで決めた定義を、MAツールにスコアリングや行動検知のルールとして設定します。この合意形成を怠ると、後々「マーケが渡すリードの質が悪い」「営業がきちんとフォローしてくれない」といった部門間の対立に発展しかねません。

また、ホットリード検知後のアプローチ体制についても協議しておきましょう。

MAツールがホットリードの基準を満たしたリードを検知したら、速やかにインサイドセールスや営業部門へ通知がいくように設定し、すぐにアプローチできるような体制がベターです。

3.リードの興味を惹きつけるコンテンツを企画・作成する

ホットリードの定義が明確になれば、リードがその基準を満たすように行動を促すためのコンテンツが必要になります。ペルソナが抱える課題を解決し、検討段階を次のステップへと進めるような、質の高いコンテンツを企画・作成しましょう。

インサイドセールスや営業から顧客のニーズをヒアリングし、ナーチャリングや商談でも使えるコンテンツを作成していくのがおすすめです。

検討段階 | コンテンツの目的 | コンテンツの例 |

|---|---|---|

認知・興味 | 課題を自覚させ、解決策の選択肢として自社を認識してもらう | ・お役立ちブログ記事 |

比較・検討 | 競合と比較した際の優位性や、自社製品の具体的なメリットを理解してもらう | ・サービス紹介資料 |

最終決定 | 導入への不安を払拭し、最後のひと押しをする | ・料金シミュレーション |

関連記事:MA×コンテンツマーケティングで商談を増やす実践手法|ネタの集め方や活用法を解説

関連記事:【BtoB向け】カスタマージャーニーマップの作り方:複数関係者×長期検討を可視化するテンプレート

4.メルマガ送付やセミナー集客などのナーチャリング施策を実行

作成したコンテンツを、適切なタイミングで適切なリードに届けるのがナーチャリングの役割です。MAツールを活用して、リードの属性や行動履歴に基づいたセグメントを作成し、パーソナライズされたアプローチを実行します。

- メールマーケティング:リードの興味関心に合わせたコンテンツを、メールで届ける施策です。ステップメールやセグメントメールなどを利用して効率的に進めます。

- セミナー・ウェビナー:特定のテーマに関心を持つリードを効率的に集め、育成する施策です。「読む」よりも「聞く」方が好きという層にもアプローチできます。見込み顧客と直接交流することができるのもメリットです。

これらの施策を通じて、リードとの接触を継続し、検討度を高めていきます。

関連記事:MA×コンテンツマーケティングで商談を増やす実践手法|ネタの集め方や活用法を解説

関連記事:成果から逆算するセミナー企画のステップ|基本の考え方や検討フェーズ別企画パターンを解説

5.基準を満たしたリードはインサイドセールス・営業へ通知

MAツールがホットリードの基準を満たしたリードを検知したら、速やかにインサイドセールスや営業部門へ通知がいくように設定しておきましょう。

その時、MAツールや連携しているSFAで下記の情報にすぐアクセスできるように環境を整えておくことが重要です。

- 検知した行動:どのページを、いつ、何回閲覧したか

- 過去のやり取り:過去にどのメールを開封し、どのセミナーに参加したか

このような情報があることで、営業担当者は顧客の関心事を把握した上で会話を始めることができ、商談の質が格段に向上します。

関連記事:インサイドセールス×MAツールで商談化率UP|活用法から体制作りまで徹底解説

ホットリード施策の成果を最大化する効果測定と目標設定

ホットリード施策は「設定して終わり」ではありません。継続的に効果を測定し、データに基づいて改善を繰り返していくことで、その成果を最大化できます。ここでは、計測すべき重要なKPIと、具体的な目標設定の例について解説します。

関連記事:MA(マーケティングオートメーション)のKPIとKGI設定方法|BtoB向けKPIツリーと改善法

計測すべき重要KPI(商談化率・ROI)

ホットリード施策の効果を正しく評価するためには、以下の2つのKPIを定点観測することが不可欠です。

- ホットリードからの商談化率

計算式:ホットリードから創出された商談数 ÷ ホットリード数 × 100

ホットリードに対して実際にアプローチした結果、どれだけ具体的な商談につながったかを示す指標です。施策全体の有効性を直接的に評価する重要な数値となります。

- ホットリードからの受注額とROI

計算式:(ホットリード経由の受注額 - 施策コスト) ÷ 施策コスト × 100

最終的に、ホットリード施策が事業の売上にどれだけ貢献したかを金額ベースで評価します。これにより、マーケティング活動の費用対効果を明確にし、経営層への説明責任を果たすことができます。

【目標設定例】導入3ヶ月で商談化率を1.5倍にする計画

KPIを設定したら、次はその目標値を具体的に定めます。

目標は、具体的(Specific)、測定可能(Measurable)、達成可能(Achievable)、関連性がある(Relevant)、期限がある(Time-bound)という「SMART」の原則に則って設定しましょう。

目標設定の例

現在、全リードからの平均商談化率が5%である。ホットリード施策の導入後3ヶ月で、ホットリードに限定した商談化率を7.5%(現状の1.5倍)に引き上げる。

- 具体的:ホットリードからの商談化率を引き上げる。

- 測定可能:現状5% → 目標7.5%。

- 達成可能:1.5倍という現実的な目標値。

- 関連性がある:売上向上という事業目標に直結する。

- 期限がある:導入後3ヶ月。

このように具体的な目標を設定することで、チーム全体の目線が合い、日々の活動の優先順位が明確になります。

施策の貢献度を可視化し、PDCAを回す方法

全体のKPIを追うだけでなく、施策ごとの貢献度を分析することで、より精度の高いPDCAサイクルを回すことができます。

- コンテンツ分析:どのホワイトペーパーや導入事例が、最も多くのホットリードを生み出しているか?

- チャネル分析:Web広告、SEO、セミナーなど、どの流入経路からのリードがホットリード化しやすいか?

- ナーチャリング分析:どのステップメールのシナリオが、最も開封率やクリック率が高いか?

これらの分析結果に基づき、「成果の高いコンテンツの横展開」「効果的なチャネルへの予算配分の最適化」「メール文面のA/Bテスト」など、具体的な改善アクションを実行していきます。この地道な改善の積み重ねが、長期的な成果向上に繋がります。

よくある3つの失敗と、導入・運用を成功させるための体制づくり

ホットリードについて、多くの企業が陥りがちな3つの失敗例と、それを乗り越えて成功に導くための体制づくりについて解説します。

失敗例1:完璧なスコアリングを目指してしまい、運用が始まらない

「受注に繋がる可能性のある要素をすべて洗い出し、完璧なスコアリングを組まなければ…」 真面目な担当者ほど、このような罠に陥りがちです。

しかし、最初から完璧なスコアリングモデルを構築することは不可能です。市場や顧客は常に変化しており、最適な点数設定もそれに合わせて変わり続けます。

【回避策】

前述の通り、「まずはシンプルな行動検知から始める」ことが重要です。

「料金ページの閲覧」など、誰もが納得できる2〜3個のキーアクションを設定し、まずは運用を開始しましょう。60点の出来でも良いので、まずPDCAサイクルを回し始めることが、完璧な計画を立て続けるよりも遥かに重要です。

失敗例2:「スコアは高いが受注しない」リードが量産される

スコアリングを導入した企業でよく聞かれるのがこの問題です。

例えば、情報収集に熱心な競合他社の担当者や、単に知識欲が旺盛なだけの学生が、サイト内をくまなく閲覧した結果、非常に高いスコアを記録してしまうことがあります。

しかし、彼らが自社の顧客になることはありません。

【回避策】

行動データ(行動スコア)だけでなく、属性データ(属性スコア)を適切に組み合わせることが重要です。

ターゲットとする業種や企業規模、役職といった属性情報を加味し、「ターゲット属性であり、かつ特定の行動を取った」リードを優先するなど、評価の軸を複数持つようにしましょう。

また、「受注しなかった高スコアリード」の傾向を定期的に分析し、スコアの重み付けをチューニングしていく作業も欠かせません。

失敗例3:マーケと営業の基準がズレており、連携が形骸化する

マーケティング部門が良かれと思って設定したホットリードの基準が、営業現場の感覚とズレているケースです。

マーケは「基準を満たしたリードを渡した」と思っているのに、営業は「こんな確度の低いリードばかり渡されても困る」と感じ、結果として誰もMAツールを信頼しなくなり、施策が形骸化してしまいます。

【回避策】

この問題の根源は、コミュニケーション不足にあります。ホットリードの定義は、必ずマーケティング、インサイドセールス、営業の各部門が参加する場で決定する必要があります。一度決めたら終わりではなく、次のステップで解説するレビュー会議を定期的に開催し、現場のフィードバックを元に基準を常に見直していくことが不可欠です。

成功の鍵:部門横断のレビュー会議と四半期ごとのルール見直し

これらの失敗を回避し、ホットリード施策を成功させるための最も重要な鍵は、「部門横断での継続的なコミュニケーション」です。

次のような2つの仕組みを導入するようにしましょう。

- 週次のリードレビュー会議

マーケティング、インサイドセールス、営業の担当者が集まり、その週に連携されたホットリードについて1件ずつレビューします。「このリードはすぐにアポイントが取れた」「このリードはタイミングが合わなかった」といった具体的なフィードバックを共有し、現場感覚のズレを微調整します。 - 四半期ごとのルール見直し会議

過去3ヶ月間の受注実績データを元に、現在のホットリード定義(スコアリングの点数や行動検知のルール)が有効に機能しているかを本格的に検証します。受注に繋がったリードと失注したリードの行動パターンの違いを分析し、より精度の高い基準へとアップデートしていくのです。

このような地道なコミュニケーションと改善プロセスこそが、部門間の信頼を醸成し、ホットリード施策を企業文化として根付かせるための最短ルートとなります。

ホットリード創出を加速させるMAツールの選び方

ホットリード施策を効率的かつ大規模に展開するには、MAツールの活用が不可欠です。

ここでは、ホットリード創出を成功させる上で、MAツールの選定で失敗しないための3つの評価軸と、事業フェーズに合わせたおすすめのツールタイプを紹介します。

関連記事:MAツールとは?機能・比較・選び方と活用事例を徹底解説

ツール選定で失敗しないための3つの評価軸

高機能なツールを導入したものの、複雑すぎて使いこなせずに宝の持ち腐れになってしまう…というのは、MAツール導入における最も典型的な失敗パターンです 。

自社にとって本当に必要な機能を見極めるために、以下の3つの軸で評価しましょう。

- 自社にあったホットリード抽出方法があるか?

自社のスキルレベルや事業フェーズに合わせて、ホットリードの抽出方法を選ぶことが重要です。

リードが少ない場合やスコアの設定に不安がある場合は、シンプルな「行動検知」から始めましょう。大量のリードを扱い、複数の要素を組み合わせて、精緻なセグメンテーションを行いたい場合は「スコアリング」を検討するといいでしょう。

- 国内でのサポート体制があるか?

ツールの使い方で不明点があったり、施策に行き詰まったりした際に、気軽に相談できるサポート体制が整っているかは非常に重要です。 特に海外製のツールの場合、日本語でのサポートが不十分だったり、時差の関係で迅速な対応が期待できなかったりするケースもあります。国内企業が提供するツールであれば、満足度の高いテクニカルサポート や、マーケティング施策そのものに関する相談会、限定セミナーなど、手厚いサポートが期待できます。

- SFA/CRMとの連携はスムーズか?

MAツールは単体で完結するものではなく、営業部門が利用するSFA(営業支援システム)やCRM(顧客関係管理システム)と連携してこそ、その真価を発揮します。 現在利用している、あるいは将来的に導入を検討しているSFA/CRMとスムーズにデータ連携できるか を必ず確認しましょう。

関連記事:MAツールの乗り換えはいつ・どう進める?費用対効果で選ぶ比較ポイントと失敗しない手順

関連記事:MA導入ガイド|稟議を通すROI設計からツール選定、運用体制まで解説

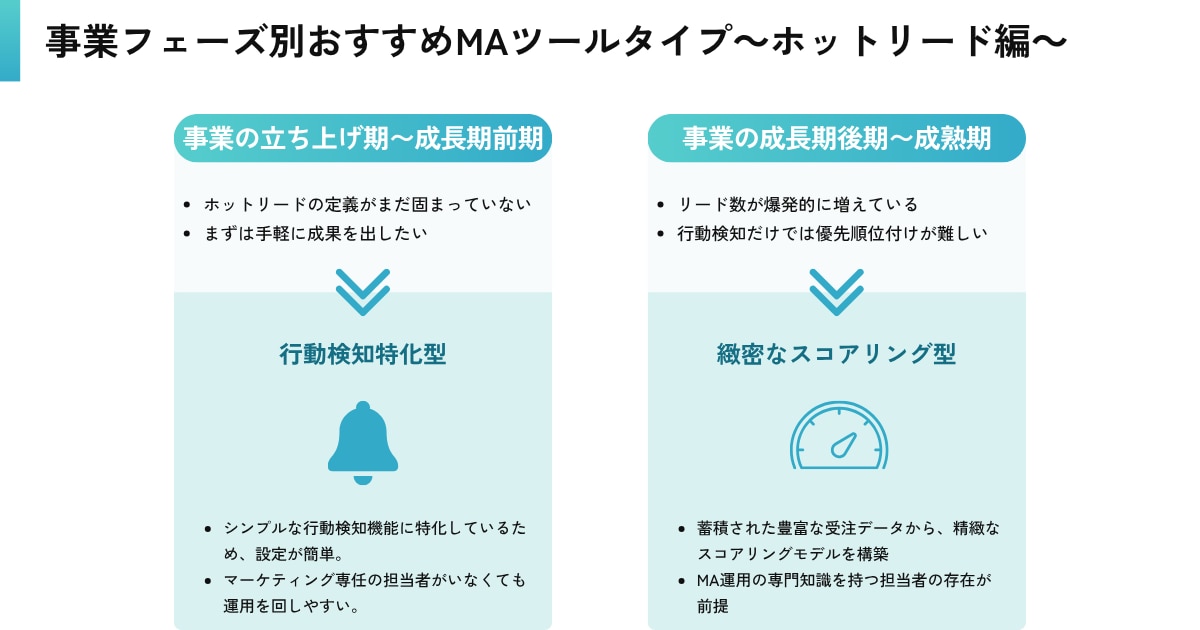

事業フェーズ別おすすめMAツールタイプ~ホットリード編~

自社の事業フェーズやマーケティング組織の成熟度によって、最適なツールは異なります。

行動検知特化型(おすすめ:事業の立ち上げ期〜成長期前期)

ホットリードの定義がまだ固まっておらず、まずは手軽に成果を出したいフェーズにおすすめです。シンプルな行動検知機能に特化しているため、設定が簡単で、マーケティング専任の担当者がいなくても運用を回しやすいのがメリットです。

ツール例:ferret One for MA緻密なスコアリング型(おすすめ:事業の成長期後期〜成熟期)

リード数が爆発的に増え、行動検知だけでは優先順位付けが難しくなってきたフェーズに適しています。過去の受注データも豊富に蓄積されているため、精緻なスコアリングモデルを構築し、より効率的なリードの絞り込みが可能になります。ただし、MA運用の専門知識を持つ担当者の存在が前提となります。ツール例:Account Engagement (旧Pardot)、Adobe Marketo Engageなど

まずは自社の現在地を正しく把握し、身の丈に合ったツールを選ぶことが、MAツール導入を成功させるための第一歩です。

主要なMAツールを比較してみた記事もございますので、ぜひMAツールの検討の参考にしてみてください

まとめ

本記事では、データに基づき「今アプローチすべき顧客」であるホットリードを見つけ出し、育てるための具体的な方法論を解説しました。

ホットリードの定義を明確にし、部門間で共有すること。そして、スコアリングや行動検知といったアプローチを通じて、その基準を満たしたリードを効率的に特定し、営業へと繋げること。この一連の仕組みを構築・改善し続けることが、BtoBマーケティングの成果を最大化する上で不可欠です。

何から手をつければ良いか分からない、という方は、まず「自社にとってのホットリードとは何か?」を、マーケティングと営業のキーパーソンを集めて議論する場を設けることから始めてみてください。その定義が、今後のすべての施策の羅針盤となるはずです。

もし、MAツールの導入や乗り換えをご検討中で、「複雑なスコアリングを使いこなす自信がない」「まずは簡単に成果を出したい」とお考えであれば、私たちの提供する「ferret One for MA」が力になれるかもしれません。難しいシナリオ設計が不要な「行動検知」機能で、初めての方でもすぐにホットリード創出を始めることができます。