MAシナリオとは?その設計、本当に必要?失敗しないための判断基準

リード(見込み客)は増えたが、どの顧客に、どのタイミングで、どんな情報を届ければ商談につながるのか分からない

MAツールを導入したものの、効果的なシナリオが描けず、メールを一斉配信するだけで終わってしまっている

リードナーチャリング(顧客育成)を自動化するMAツールの機能の1つ「シナリオ」。

シナリオ設計は、MAツールの中でも難易度の高い機能で、つまずいてしまうケースは少なくありません。

そこで本記事では、MAシナリオの基本から、多くの企業が陥りがちな失敗例、そして成功に導くための具体的な設計ステップまでを網羅的に解説します。

さらに、「そもそも複雑なシナリオは本当に必要なのか?」という視点から、自社に最適な運用方法を見極めるための診断ポイントも提供します。

MAシナリオとは?リードナーチャリングを自動化する仕組み

MAシナリオとは、一言でいえば「見込み客の育成(リードナーチャリング)を自動化するための脚本」です。

顧客が特定の行動を取ったことをきっかけ(トリガー)に、あらかじめ設定しておいたアクションをシステムが自動的に実行する一連の命令セットを指します。アクションには、メール配信、スコア加算、担当者への通知などを設定できます。

このシナリオを設計することで、マーケティング担当者は手動での煩雑な作業から解放され、顧客一人ひとりの興味関心や検討段階に合わせた、きめ細やかなコミュニケーションを効率的に実現できるのです。

関連記事:MAツールとは?機能・比較・選び方と活用事例を徹底解説

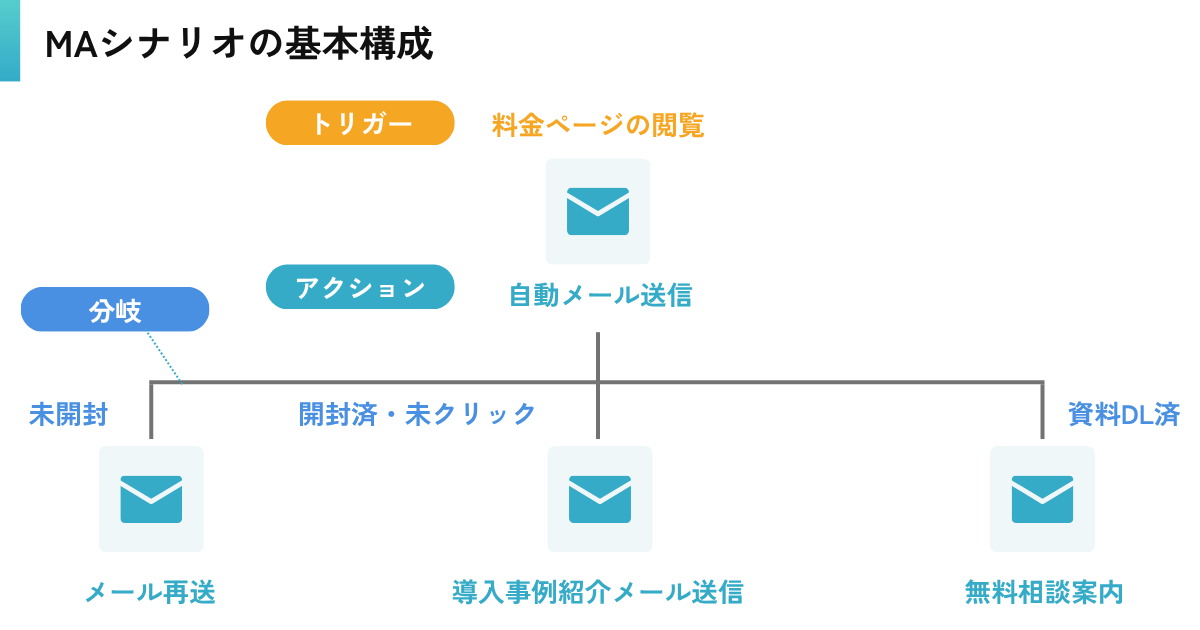

MAシナリオの基本構成:トリガー・アクション・分岐

MAシナリオは、主に以下の3つの要素で構成されています。

この3つの要素をどう組み合わせるかが、シナリオ設計の肝となります。

トリガー

シナリオを開始する「きっかけ」となる顧客の行動や属性の変化です。

例)「料金ページの閲覧」「ホワイトペーパーのダウンロード」「特定のメールの開封・クリック」「展示会への参加」など。アクション

トリガーをきっかけに、MAツールが自動的に実行する処理です。

例)「お礼メールを送信する」「3日後に関連セミナーの案内メールを送る」「インサイドセールス担当に通知する」「顧客スコアを10点加算する」など。分岐(条件)

特定の条件に基づいて、その後のアクションを分けるためのものです。これにより、よりパーソナライズされたアプローチが可能になります。

例)「メールAをクリックしたか?(Yes/No)」「顧客の役職は部長以上か?(Yes/No)」「過去に導入事例を閲覧したことがあるか?(Yes/No)」など。

これらの要素を組み合わせ、「もし(トリガー)、〇〇し(分岐)、そして〇〇する(アクション)」という一連の流れを設計することが、MAシナリオの基本的な考え方です。

なぜ今、MAシナリオ設計が重要なのか

現代のBtoBマーケティングにおいて、MAシナリオの重要性が増している背景には、顧客の購買行動の変化があります。

インターネットの普及により、顧客は営業担当者に接触する前に、自らWebサイトや比較サイトで情報収集を完結させるようになりました。

このような状況では、企業側から画一的な情報を一方的に発信するだけでは、顧客の心に響きません。顧客が「今、何に興味を持っているのか」「どのような課題を感じているのか」をデータから読み解き、最適なタイミングで最適な情報を提供することが不可欠です。

MAシナリオは、この「1to1コミュニケーション」を大規模かつ効率的に実現してくれます。顧客の行動履歴データを活用し、興味関心のシグナルを捉えて自動でアプローチすることで、手動では不可能なレベルのきめ細やかなナーチャリングを可能にし、商談化率の向上に大きく貢献するのです。

シナリオ設計のメリットと、陥りがちなデメリット

ここまでで、MAシナリオは便利そうだなと感じていただいているかと思います。

ただ、設計や運用を誤るとデメリットが生じる可能性も。両面を理解しておくことが重要です。

メリット

- マーケティング活動の効率化・自動化

これまで手動で行っていたメール配信やリスト分けなどのルーティーン業務を自動化し、担当者はより戦略的な業務に集中できるようになります。 - 顧客体験の向上

顧客一人ひとりのニーズに合った情報提供ができるようになり、企業への信頼感や満足度が高まります。 - 商談化数の向上

自動化により、手が回らずアプローチが行き届いていなかったリードにもアプローチできるようになり、商談機会の創出に繋がります。

陥りがちなデメリット

- 設定・運用の複雑化

シナリオが複雑になりすぎると、管理しきれなくなり、誰にも全容が分からない「ブラックボックス」状態に陥ることがあります。 - 工数の増大

完璧なシナリオ設計を目指しすぎたり、シナリオの設定自体に工数を割きすぎたりと、設計やコンテンツ制作に膨大な時間がかかってしまうと、施策を実行できない本末転倒な事態を招いてしまいます。 - 効果の頭打ち

シナリオが顧客の実態と乖離している、または提供するコンテンツの質が低い場合、期待した効果が得られません。

【診断】あなたの会社に複雑なMAシナリオは本当に必要か?

MAツールといえば「複雑なシナリオが組めること」が魅力的に映りがちですが、すべての企業にとってその機能が必須というわけではありません。

むしろ、多くの企業にとっては、よりシンプルな機能で十分な場合が多いのです。自社の状況を客観的に見つめ、本当に複雑なシナリオ機能が必要かを見極めましょう。

シナリオ機能が必要な企業の特徴

一般的に、条件分岐を多用するような複雑なMAシナリオ機能の活用が有効なのは、以下のような特徴を持つ企業です。

- リード数が多い毎月数百件以上の新規リードを獲得しており、手動での個別フォローが物理的に不可能な状態。リード数が少ない場合、シナリオを組むよりも、営業担当者が個別に対応した方が早いケースが多いです。

- 顧客セグメントが多岐にわたる

業界、企業規模、役職、抱える課題など、アプローチすべき顧客層が複数存在し、それぞれに合わせたメッセージングが必要な場合。 - 専任のMA運用担当者がいる

シナリオの設計、コンテンツ作成、効果測定、改善といったPDCAサイクルを継続的に回せる専任の担当者やチームが存在する。片手間で運用するには、複雑なシナリオは負担が大きすぎます。

もし、あなたの会社がこれらの条件に当てはまらないのであれば、無理に複雑なシナリオを組む必要はないかもしれません。

シナリオ機能が不要な場合を見極める

上記に当てはまらない場合、シナリオ機能が不要な可能性が高いです。

MAツールを選定する際、多機能で複雑なことができるツールほど優れていると考えがちです。しかし、重要なのは「機能の多さ」ではなく、「自社の目的を達成できるか」そして「使いこなせるか」です。

高機能なツールは、それだけ月額費用も高くなる傾向にあります。

また、使いこなすための学習コストや設定にかかる人件費も無視できません。導入したものの、機能の1割も使えていない、という事態は避けたいところです。

まずは自社のマーケティング課題を明確にし、「商談につながるホットリードを特定したい」「休眠顧客を掘り起こしたい」といったゴールを達成するために、本当に複雑なシナリオ設計が必要なのかを冷静に判断しましょう。

多くの場合、顧客の重要な行動を検知して通知する機能と、シンプルなステップメール機能があれば、ナーチャリングの仕組みは構築できます。

リード数が増えたり、ターゲットとする顧客セグメントが増えて、行動検知やステップメールでは手にを得なくなった場合に、次のステップとしてシナリオ機能を検討しても遅くはありません。

費用対効果の観点からも、自社にとって最適なツールを選ぶことが成功への近道です。

関連記事:【2025年版】MAツール比較|タイプ別の選び方を徹底解説

関連記事:MAツールの乗り換えはいつ・どう進める?費用対効果で選ぶ比較ポイントと失敗しない手順

関連記事:MA導入ガイド|稟議を通すROI設計からツール選定、運用体制まで解説

多くの企業が陥る、MAシナリオ設計のよくある失敗例3つ

シナリオ設計は、MAツールの運用において、多くの企業がつまずきやすい機能です。

ここでは、特によく見られる3つの失敗例とその原因を解説します。

これらの失敗をあらかじめ知っておくことで、自社のシナリオ設計に活かしてください。

関連記事:MAツール導入の失敗事例7選|「高機能すぎて使えない」からの脱却とリプレイス判断基準

失敗例1:シナリオが複雑化・枝分かれ過多でブラックボックス化してしまう

成果を追求するあまり、「この場合はこう、あの場合はこう…」と条件分岐を細かく設定しすぎた結果、シナリオの全体像が誰にも把握できなくなってしまうケースです。迷路のように入り組んだシナリオは、以下のような問題を引き起こします。

- メンテナンスができない

どこを修正すればどう影響するのか分からず、改善や変更が困難になる。 - 属人化してしまう

作成した担当者しか内容を理解できず、その人が異動・退職すると誰も触れなくなる。 - トラブルの原因究明が困難

意図しないメールが顧客に送られても、どのシナリオが原因なのかの特定に時間がかかる。

このような事態を避けるためには、最初から完璧を目指さず、まずは1つのトリガーに対して2〜3程度の分岐に留めるなど、シンプルな構造を心がけることが重要です。

失敗例2:いきなり複雑で完璧なシナリオを目指して、設定できない/工数がかかりすぎる

理想の顧客体験を思い描き、壮大なカスタマージャーニーマップに基づいて完璧なシナリオを設計しようと意気込むものの、担当者のスキルやリソースが追いつかずに挫折してしまうパターンです。

高機能なMAツールは、設定項目も多く、使いこなすには相応の知識と経験が求められます。 「ペルソナAが料金ページを3回見た後、導入事例Bをダウンロードしたらスコアを20点加算し、インサイドセールスに通知する」といったシナリオは理想的ですが、これを実現するための設定に数週間もかかっていては、ビジネスのスピードに追いつけません。

まずは、ツールにプリセットされたルールを活用したり、サポートを受けながら設定できる簡単なシナリオから始めるべきです。

例えば、「重要ページ(料金ページなど)を訪問したリードを通知する」というシンプルな設定だけでも、商談機会を創出する上で非常に有効です。

失敗例3:コンテンツが足りない。カスタマージャーニーと合わない。

MAシナリオは、あくまで顧客にコンテンツを届けるための仕組みに過ぎません。その中身であるコンテンツがなければ、シナリオは機能しません。

よくある失敗は、シナリオの設計ばかりに気を取られ、各ステップで顧客に提供すべきコンテンツ(ブログ記事、ホワイトペーパー、導入事例、セミナーなど)が不足しているケースです。

また、コンテンツはあっても、それが顧客の検討段階や興味関心とずれている場合、いくら自動で配信しても効果は上がりません。

シナリオ設計を始める前に、まず「誰に(セグメント)、何を(コンテンツ)」届けるのかを明確にする必要があります。顧客の課題解決に役立つ質の高いコンテンツを、適切な量だけ用意しておくことが、シナリオ成功の大前提となります。

そもそもコンテンツを内製できる体制がない場合は、ノーコードのCMS機能などを活用し、誰でも簡単にページを作成できる環境を整えたり、コンテンツ制作を外注するなども有効な手段です。

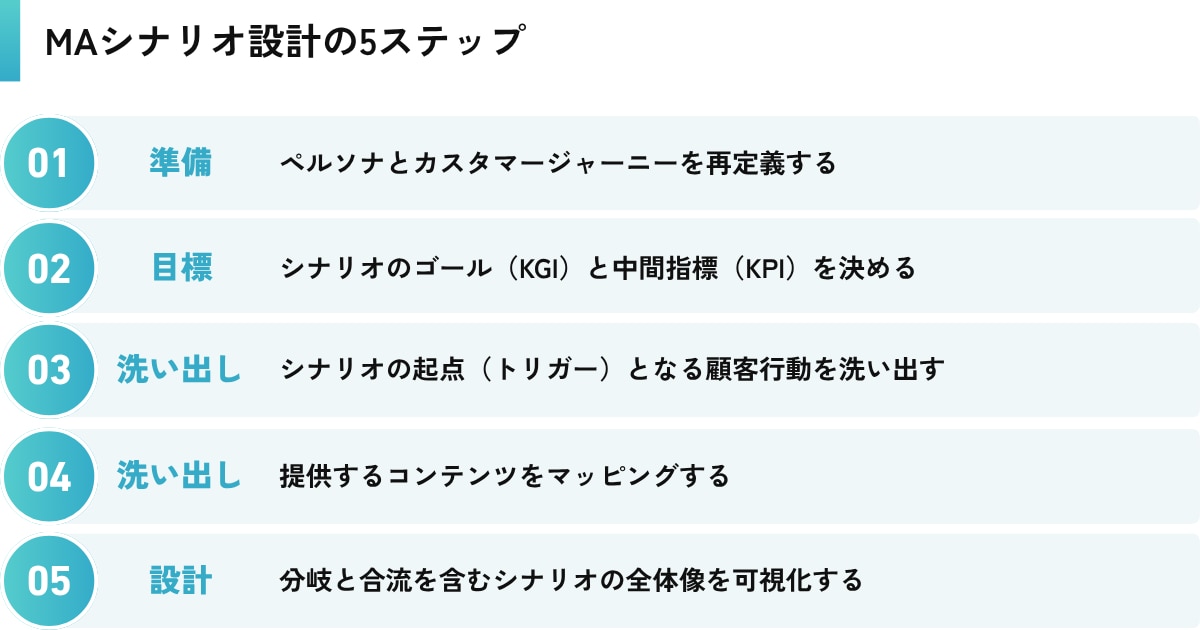

失敗しないMAシナリオ設計の5ステップ

ここからは、前述した失敗例を回避し、成果につながるMAシナリオを設計するための具体的な5つのステップを解説します。

最初から完璧を目指さず、まずは1つのシンプルなシナリオをこの手順に沿って作成してみることをお勧めします。

ペルソナとカスタマージャーニーを再定義する

シナリオのゴール(KGI)と中間指標(KPI)を決める

シナリオの起点(トリガー)となる顧客行動を洗い出す

提供するコンテンツをマッピングする

分岐と合流を含むシナリオの全体像を可視化する

1.ペルソナとカスタマージャーニーを再定義する

シナリオ設計の出発点は、顧客を深く理解することです。

まずは、メインターゲットとなる顧客像である「ペルソナ」と、そのペルソナが製品やサービスを認知し、検討、導入に至るまでの思考や行動のプロセスである「カスタマージャーニー」を明確にしましょう。

- ペルソナ設定

どのような業界・規模の企業に属し、どんな役職で、日々どのような業務課題を抱えている人物か。情報収集はどのように行い、何を重視して意思決定をするのか。

営業部門へのヒアリングなどを通じて、解像度を高めます。 - カスタマージャーニーマップ作成

ペルソナが課題を「認知」し、解決策を「情報収集」し、複数の選択肢を「比較検討」し、最終的に「導入決定」するまでの各段階で、どのような情報を求めているか、どのような接点を持つかを可視化します。

どの段階の、どのような課題を持つ顧客に対してアプローチするべきか、シナリオの全体像が見えてくるはずです。

関連記事:BtoBペルソナ設計ガイド|企業・担当者別テンプレート&活用ステップ

関連記事:【BtoB向け】カスタマージャーニーマップの作り方:複数関係者×長期検討を可視化するテンプレート

2.シナリオのゴール(KGI)と中間指標(KPI)を決める

次に、作成するシナリオで何を達成したいのか、具体的なゴールを数値で設定します。

ゴールが曖昧なままでは、施策の成否を正しく判断できません。

- KGI

シナリオの最終的なゴールです。「このシナリオ経由で、月に10件の商談を獲得する」「休眠顧客から、四半期で5件の受注を獲得する」など、ビジネスの成果に直結する指標を設定します。 - KPI

KGIを達成するための中間指標です。後述する効果測定でも活用します。「対象リードへのメール開封率20%」「メール内リンクのクリック率3%」「ホワイトペーパーのダウンロード数50件」「MQLへの転換率5%」など、具体的なアクションに基づいた指標を設定します。

これらの数値を設定することで、チーム内での目標意識が統一され、客観的な効果測定が可能になります。

関連記事:MA(マーケティングオートメーション)のKPIとKGI設定方法|BtoB向けKPIツリーと改善法

3.シナリオの起点(トリガー)となる顧客行動を洗い出す

設定したゴール(特にMQL化)につながる可能性が高い、顧客の「検討度合いが高まっているサイン」となる行動を洗い出します。これがシナリオを開始するトリガーとなります。

BtoBマーケティングにおける重要なトリガーの例としては、以下のようなものが挙げられます。

Webサイト上の行動

- 料金ページの閲覧

- 導入事例ページの閲覧

- 製品・サービス詳細ページの閲覧

- 特定のホワイトペーパーや資料のダウンロード

メールへの反応

- 特定のセミナー案内メールの開封・クリック

- 製品アップデート情報のクリック

最初から多くのトリガーを設定すると複雑になるため、まずは「料金ページの閲覧」や「特定資料のダウンロード」など、最も確度が高いと考えられる行動を2〜3個に絞って始めましょう。

関連記事:【商談数1.3倍の裏側】スコアリングでは見抜けない“検討タイミング”を捉えた行動検知活用術

4.提供するコンテンツをマッピングする

洗い出したトリガーと、カスタマージャーニーマップを照らし合わせ、各シナリオのステップで提供すべきコンテンツを割り当てていきます。

例えば、「料金ページを閲覧した(トリガー)」顧客は、価格だけでなく機能面での比較検討段階にいる可能性が高いと考えられます。その場合、以下のようなコンテンツが有効でしょう。

- アクション1(直後):機能比較表や他社との違いが分かる資料を案内するメールを送る。

- アクション2(3日後):導入によって費用対効果が出た顧客の導入事例を送る。

- アクション3(7日後):個別相談会やデモの案内を送る。

このように、「顧客が次に知りたい情報」を予測し、先回りして提供することがナーチャリングの鍵です。

手持ちのコンテンツで不足しているものがあれば、この機会に作成計画を立てましょう。

5.分岐と合流を含むシナリオの全体像を可視化する

最後に、これまでのステップで決めた要素(トリガー、アクション、コンテンツ、分岐)を一つの図にまとめ、シナリオの全体像を可視化します。フローチャート作成ツールや、単純な手書きでも構いません。

このプロセスで重要なのは、シナリオの流れをシンプルに保つことです。分岐を多用するのではなく、「メールAをクリックしたか?」といった単純なYes/No分岐に留め、複雑になりすぎないように注意します。

例)

- トリガー:ホワイトペーパー「A」をダウンロード

- アクション:お礼メールを即時送信

- 待機:3日間

- アクション:関連セミナー「B」の案内メールを送信

- 分岐::セミナー「B」の申込ページをクリックしたか? Yes:リマインドメールのステップへ No:7日後に導入事例「C」の案内メールを送信

このように全体像を可視化することで、関係者間での認識が合い、MAツールへの設定もスムーズに進みます。

【テンプレート】すぐに使えるBtoB向け基本シナリオ3選

BtoB企業で効果が期待できる、基本的なMAシナリオのテンプレートを3つご紹介します。

まずはこれらの型を参考に、自社の商材や顧客に合わせてカスタマイズすることから始めてみてください。

シナリオ例1:【休眠顧客向け】掘り起こしシナリオ

過去に名刺交換や問い合わせはあったものの、長期間アプローチできていない「休眠顧客」を対象としたシナリオです。再度検討段階に入った顧客を見つけ出すことを目的とします。

- 対象者:過去90日間、Webサイトへの訪問やメールへの反応がないリード

- ゴール:Webサイトへの再訪問を促し、ホットリード化させる

- シナリオの流れ

トリガー | 休眠顧客リストに対して、最新の業界トレンドや調査レポートなど、有益な情報をまとめたブログ記事の案内メールを配信する。 |

|---|---|

分岐 | メール内のリンクをクリックし、ブログ記事を閲覧したか? |

└Yesの場合のアクション | ・そのリードのスコアを+10点する。 |

└Noの場合のアクション | 2週間後、別の切り口(例:導入事例、セミナー動画)のコンテンツを案内するメールを送信する。 |

シナリオ例2:【Webサイト訪問者向け】リターゲティングシナリオ

一度Webサイトを訪れたものの、問い合わせや資料請求に至らずに離脱してしまった見込み客に対して、再アプローチを行うシナリオです。検討度合いが比較的高い層に絞って、効果的に関係性を構築します。

- 対象者:料金ページや導入事例ページを閲覧したが、CV(コンバージョン)しなかったリード

- ゴール:個別相談やデモの申し込みを獲得する

- シナリオの流れ

トリガー | 料金ページを閲覧後、24時間以内にCVしなかった。 |

|---|---|

アクション | 翌日、「ご不明点はございませんか?」という件名で、よくある質問(FAQ)やチャットサポートへの導線を入れたメールを送信する。 |

分岐 | メール内のFAQリンクをクリックしたか? |

└Yesの場合のアクション | 5日後、より詳細な機能比較資料や、競合優位性をまとめた資料を案内するメールを送信する。 |

└Noの場合のアクション | 7日後、顧客が閲覧していた導入事例と類似業界の別事例を案内するメールを送信する。 |

シナリオ例3:【展示会/セミナー参加者向け】フォローアップシナリオ

展示会やセミナーで獲得した、関心度の高いリードに対して、熱が冷めないうちにフォローアップを行うシナリオです。お礼から商談化までの一連の流れを自動化します。

- 対象者:特定の展示会・セミナーに参加したリード

- ゴール:アポイントメントを獲得する

トリガー | 展示会・セミナーの参加者リストをMAツールにインポート。 |

|---|---|

アクション | 当日中、参加へのお礼と、当日の資料をダウンロードできるURLを記載したメールを送信する。 |

分岐 | 3日後、セミナー内容に関連する、より深い内容のホワイトペーパーや次回のセミナーを案内するメールを送信する。 |

└Yesの場合のアクション | 10日後、個別相談会の案内メールを送信する。 |

└Noの場合のアクション | この期間中に、料金ページやサービス詳細ページを閲覧したリードがいれば、即座に営業担当に通知する。 |

シナリオ作成後の効果測定と改善のポイント(PDCA)

MAシナリオは、一度作成したら終わりではありません。

むしろ、公開してからがスタートです。定期的に効果を測定し、改善を繰り返すPDCAサイクルを回すことで、シナリオの精度は高まっていきます。

ここでは、効果測定と改善の際に注目すべきポイントを解説します。

- 見るべき主要KPIと判断基準(開封率・CTR・MQL転換率)

- 改善すべき要素(件名・コンテンツ・タイミング)

見るべき主要KPIと判断基準(開封率・CTR・MQL転換率)

シナリオの効果を客観的に評価するために、設計ステップで設定したKPIを定期的にモニタリングします。特に重要な指標は以下の3つです。

- メール開封率:顧客がメールを開いた割合。件名や差出人名、配信タイミングが適切かを判断する指標です。BtoBの場合、一般的に15%〜25%程度が目安とされますが、ターゲットやコンテンツによって変動します。

- CTR(Click Through Rate/クリック率):開封されたメールのうち、本文中のリンクがクリックされた割合。メールのコンテンツ(本文、画像、CTAボタンなど)が顧客の興味を引いているかを判断する指標です。一般的に2%〜5%程度が目安です。

- MQL(Marketing Qualified Lead)転換率:シナリオの対象となったリードのうち、最終的にマーケティング部門が「見込みが高い」と判断して営業部門に引き渡したリードの割合。シナリオ全体の成果を測る最も重要な指標です。

これらの数値が目標に達していない場合、何が原因かを分析し、改善策を講じる必要があります。

改善すべき要素(件名・コンテンツ・タイミング)

KPIの数値が芳しくない場合、以下の要素を見直してみましょう。

開封率が低い場合

- 件名:より具体的で、顧客の興味を引くようなキャッチーなものに変更する。「【〇〇業界向け】最新事例のご紹介」のように、ターゲットを明記するのも有効です。

- 配信タイミング:ターゲットがメールをチェックしやすい曜日や時間帯(例:火曜〜木曜の午前中)に変更してみる。

CTRが低い場合

- コンテンツ:提供しているコンテンツが、その時点の顧客のニーズと合っているか再確認する。よりパーソナルな内容や、課題解決に直結するコンテンツに変更する。

- CTA:リンクの場所やボタンのデザイン、文言(「詳しくはこちら」→「無料で資料をダウンロード」など)を、より行動を促すものに変更する。

MQL転換率が低い場合

- シナリオ全体の流れ:提供する情報の順番や間隔が適切か、カスタマージャーニーに沿っているかを見直す。

- MQLの定義:営業部門と再度協議し、MQLの定義(スコアの閾値、対象となる行動など)が現実的かを確認する。

シナリオの定期的な見直しと棚卸しの重要性

市場環境や顧客のニーズ、自社のサービスは常に変化しています。

そのため、一度作成したシナリオが未来永劫有効であり続けるとは限りません。

最低でも四半期に一度は、稼働しているすべてのシナリオのパフォーマンスを確認し、効果の低いシナリオや、現状にそぐわなくなったシナリオは停止・修正する「棚卸し」を行いましょう。

棚卸しを怠ると、効果のないシナリオが動き続け、顧客に古い情報を送り続けてしまったり、MAツールの運用を複雑にするだけの「負債」となってしまいます。常にシナリオを最適な状態に保つことが、MAの効果を最大化する上で不可欠です。

MAシナリオ運用を成功させるための体制と注意点

MAシナリオの運用は、ツールを設定するマーケティング担当者だけで完結するものではありません。特に、最終的なゴールである商談・受注につなげるためには、営業部門との緊密な連携が不可欠です。

ここでは、運用を成功させるための体制づくりと、その際の注意点について解説します。

- 失敗を防ぐための社内ルール(作成・承認・修正フロー)

- 営業部門を巻き込むための具体的な連携方法

失敗を防ぐための社内ルール(作成・承認・修正フロー)

MAシナリオは、誰でも自由に作成・変更できる状態にしておくと、あっという間にカオスな状態に陥ります。無秩序なシナリオの乱立を防ぎ、品質を担保するために、明確な社内ルールを設けましょう。

- 作成・修正の権限

誰がシナリオを作成・修正できるのか、権限者を限定します。通常はMA運用担当者が担います。 - 承認フロー

新しいシナリオを稼働させる前や、既存のシナリオを大幅に修正する際には、必ず上長や関連部署(特に営業)の承認を得るフローを定めます。シナリオの目的、対象者、内容、KPIなどをまとめた簡易な企画書をベースにレビューを行うのが効果的です。 - 命名規則

シナリオ名に命名規則(例:「【YYYYMMDD】展示会Aフォローアップシナリオ」)を設けることで、一覧性が高まり、管理がしやすくなります。

これらのルールを設けることで、シナリオの属人化を防ぎ、組織としてMAを安定的に運用していくことができます。

営業部門を巻き込むための具体的な連携方法

マーケティング部門がどれだけ精度の高いシナリオを組んでホットリードを創出しても、営業部門がそのリードに対して適切にアプローチしてくれなければ、成果にはつながりません。MAシナリオの成功は、営業部門との連携にかかっていると言っても過言ではないのです。

部門間の壁を取り払う具体的な連携方法をご紹介します。

- MQL定義のすり合わせ

どのような状態のリードを「確度が高い」とみなし、営業に引き渡すのか、その基準(例:スコアが100点以上、料金ページを3回以上閲覧など)を、必ず営業部門と合意の上で決定します。 - リード情報の共有

営業担当者がアプローチする際に、そのリードが「なぜホットリードだと判断されたのか」が分かるように、MAで取得した行動履歴(閲覧ページ、ダウンロード資料、開封メールなど)をSFA/CRMツールに連携し、共有する仕組みを構築します。 - フィードバックの仕組み化

営業に引き渡したリードが、実際に商談化・受注したのか、あるいは失注したのか、その結果と理由を定期的にフィードバックしてもらう場(週次ミーティングなど)を設けます。このフィードバックを元に、シナリオやMQLの定義を改善していくことが重要です。

まとめ:複雑なシナリオ設計より、まずはシンプルな一歩から

MAシナリオで成果を出すために最も重要なことは、最初から完璧で複雑なシナリオを目指すことではありません。

多くの企業が、機能の豊富さに惹かれて高機能なMAツールを導入し、使いこなせずに挫折してしまいます。 しかし、本質は顧客の「検討度が高まったサイン」を見逃さず、適切なタイミングで次のアクションを促すという実にシンプルなことなのです。

もしあなたが「MAのシナリオ設計が難しくて進まない」と感じているなら、一度立ち止まってみてください。複雑な分岐シナリオではなく、まずは「資料をダウンロードしてくれた人に、3日後と10日後に関連情報を届ける」というような、シンプルなステップメールから始めてみてはいかがでしょうか。

もしも、「MAツールを導入したいが、複雑なシナリオ設定で挫折したくない」「まずは簡単な設定で、成果の出るナーチャリングを始めたい」 このようにお考えなら、当社の「ferret One for MA」がおすすめです。 BtoBマーケティングに必要な機能に絞り込み、難しいシナリオ設計を不要にした、初めての方でも使いこなせるMAツールです。