ホワイトペーパーとは? BtoBのリード獲得・育成のための作り方と活用法

他社はホワイトペーパーで成果を出しているようだが、自社でやるメリットがうまく説明できない

ホワイトペーパーを作りたいが、何から手をつけていいか、構成やネタの作り方がわからない

頑張って作ったのに全然ダウンロードされない。ダウンロードされても商談につながらない

BtoBマーケティングにおいて、「ホワイトペーパー」は、リード獲得や育成に欠かせない施策の一つです。多くの企業が活用していますが、いざ自社で取り組もうとすると、このような課題を抱えている担当者の方も多いのではないでしょうか。

本記事では、ホワイトペーパーの基本的な定義や目的から、ダウンロードされるホワイトペーパーの具体的な作り方、テーマの見つけ方、さらには作成後の活用法、そしてMAツールと連携したナーチャリング戦略まで、網羅的に解説します。単なる作り方の紹介だけでなく、よくある失敗例とその対策も交えながら、成果につながるホワイトペーパー施策の進め方を深掘りしていきます。

ホワイトペーパーとは?

まず、ホワイトペーパーの基本的な概念と、BtoBマーケティングにおける3つの主要な目的について整理します。

ホワイトペーパーの定義 (サービス資料・営業資料との違い)

ホワイトペーパーとは、もともとは政府や公的機関が発行する「白書(報告書)」を指す言葉でした。BtoBマーケティングの文脈においては、「企業が自社の専門知識やノウハウ、調査結果などを基に、読者(ターゲット顧客)の課題解決に役立つ情報を提供するための資料」を指します。いわゆる「お役立ち資料」と呼ばれるものです。

よくある誤解が、サービス資料や営業資料との混同です。両者の違いは「目的」にあります。

項目 | ホワイトペーパー | サービス資料・営業資料 |

|---|---|---|

主な目的 | 読者の課題解決・情報提供 | 自社製品・サービスの紹介・宣伝 |

主な内容 | ノウハウ、TIPS、市場調査データ、導入事例 | 機能一覧、価格表、導入メリット(製品視点) |

ターゲット | 潜在層〜準顕在層(課題を認識している) | 顕在層(製品・サービスを比較検討している) |

役割 | リード獲得・育成(関係構築のきっかけ) | 商談・契約(クロージングの後押し) |

サービス資料が「自社のことを知ってもらう」ための資料であるのに対し、ホワイトペーパーは「読者の悩み事に寄り添う」ための資料です。この違いを理解することが、成果の出る施策の第一歩となります。

目的1:リードジェネレーション(見込み客の獲得)

ホワイトペーパーの最も主要な目的は、リードジェネレーション(見込み客の獲得)です。

自社のWebサイト・オウンドメディアやサービスサイトに、「この資料が欲しい方は、こちらのフォームに情報をご入力ください」という形でダウンロードフォームを設置します。読者は、自身の課題解決に役立つ有益な情報(ホワイトペーパー)を得る「対価」として、企業名、氏名、メールアドレスなどの個人情報を提供します。

これにより、企業は自社の製品・サービスに将来的に興味を持つ可能性のある、質の高い見込み客のリストを獲得できるという仕組みです。

目的2:リードナーチャリング(見込み客の育成)

獲得したリードの購買意欲を高めていくリードナーチャリング(見込み客の育成)も重要な目的です。

BtoBビジネスは検討期間が長いことが多く、一度情報を獲得したからといってすぐに商談につながるわけではありません。そこで、MAツールなどを活用し、ダウンロードしてくれたリードに対して、継続的に別のホワイトペーパーやセミナー案内などの関連情報をメールで提供します。

見込み顧客の検討フェーズに合わせた有益な情報提供を続けることで、顧客との関係性を深め、信頼を醸成し、徐々に購買意欲を高めていくのです。つまり、ホワイトペーパーはナーチャリングにおいて、見込み顧客の検討度高める情報の1つといえます。

関連記事:リードナーチャリングとは?手法5選と実践の手順をBtoB事例で解説

目的3:商談・受注の確度向上(営業支援)

ホワイトペーパーは、マーケティング部門だけでなく、営業部門が商談の質を高めるためにも活用できます。

例えば、インサイドセールスや営業担当者が顧客とアポイントを取る際に、「〇〇様のお悩み解決に役立つ資料があります」とホワイトペーパーをフックにすることができます。

また、商談前に顧客がどのホワイトペーパーをダウンロードしたかをMAツールで確認しておけば、「この顧客は〇〇という課題に関心があるな」と事前に把握でき、より的確な提案が可能になります。商談中に説明しきれなかった内容の補足資料として送付するなど、営業活動を後押しするツールとしても機能します。

【事例・種類別】ダウンロードされるホワイトペーパーの主要パターン6選

ホワイトペーパーにはいくつかの「型」が存在します。ターゲット顧客が今どの検討フェーズにいるのかに応じて、最適な型を提供することがダウンロード数を伸ばす鍵となります。

- 入門ガイド型

- 課題解決型

- 導入事例型

- 調査レポート型

- ツール・サービス比較表型

- チェックリスト・テンプレート型

入門ガイド型

参考:https://ma.ferret-one.com/wp_matool

特定の専門分野やテーマについて、基礎知識を網羅的に解説する「教科書」のようなパターンです。情報収集を始めたばかりの「認知フェーズ」の顧客層に有効です。

例)

- マーケティングオートメーションツール導入・活用ガイド

- 「BtoBマーケティング担当者が知っておくべき必須用語集」

課題解決型

参考:https://ma.ferret-one.com/wp_ma-timing

最も一般的で、多くの企業が最初に取り組むパターンです。見込み顧客が業務上抱えている具体的な課題を取り上げ、その解決策やノウハウのTips集といえます。

幅広い潜在層にアプローチでき、リードジェネレーションの入り口として最適です。

例)

- MA導入のベストなタイミング

- MAツール導入で失敗しないための5つのチェックポイント

- リモートワーク環境での効果的なチームマネジメント術

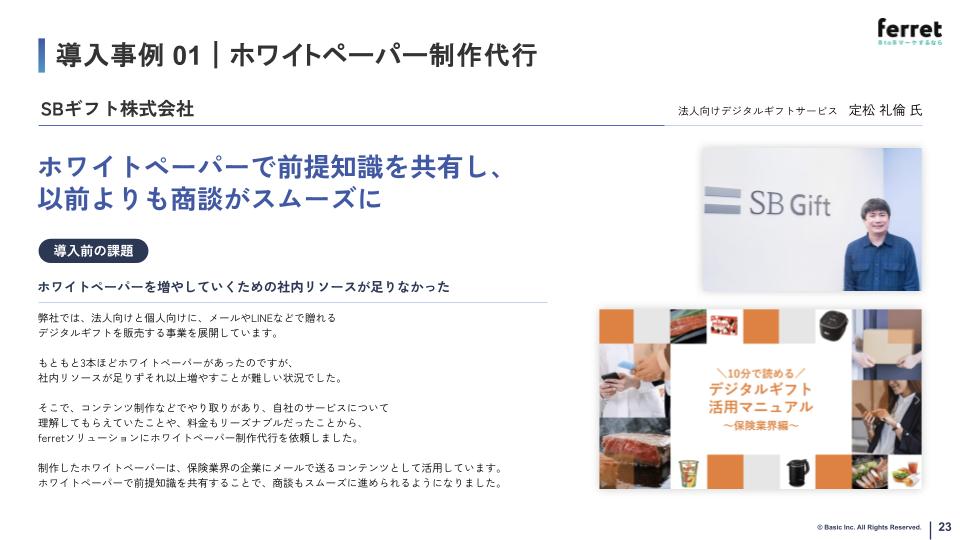

導入事例型

参考:https://ma.ferret-one.com/download/cases

自社製品・サービスを導入した企業の成功事例を紹介するパターンです。顧客が「どのような課題」を抱え、「なぜ自社製品を選び」、「導入後にどのような成果」が出たのかを具体的に示します。

製品の具体的な利用イメージと効果が伝わるため、比較・検討フェーズのリードの背中を押すのに有効です。

例)

- MA活用事例集

- ○○業界【製品名】導入事例集

- リード獲得事例集

調査レポート型

参考:https://ma.ferret-one.com/wp_surveydata_ma-tool

特定の業界動向や市場データ、独自アンケートを分析・解説するパターンです。特に、自社で独自に実施したアンケート調査や業界分析は、他社にはないユニークな情報源となり、高い価値を生み出します。

情報の希少性が高いためダウンロードされやすく、メディアに取り上げられるなど認知度拡大や権威性の向上にも寄与します。

例)

- 調査レポート2025 MAツール編

- BtoBマーケター1000人に聞いた、ホワイトペーパー活用実態調査

- 2025年版・国内SaaS市場の最新動向レポート」

ツール・サービス比較表型

参考:https://ferret-one.com/wp_CMScomparison

自社製品と競合他社の製品・サービスを、機能、価格、サポート体制などの観点から客観的に比較した資料です。

解決策を具体的に探している「比較・検討フェーズ」のリードに強く響きます。ただし、自社に都合の良い情報ばかりを並べると信頼を失うため、客観的な視点での作成が求められます。

例)

- 主要MAツール機能・料金 徹底比較表

- 会計ソフト10選比較一覧

チェックリスト・テンプレート型

参考:https://ma.ferret-one.com/wp_ma-roi-worksheet

読者が「明日からの実務ですぐに使える」ことを目的とした、具体的なフォーマットやリストを提供するパターンです。

実用性が非常に高いため、ニーズが高く、ダウンロードされやすいのが特徴となります。

例)

- MAツール導入・移管効果試算ワークシート

- MAツール移管チェックリスト

- SEO記事作成用・構成案テンプレート

【活用法】各型の検討フェーズ別の出し分け

これらの型は、顧客の検討フェーズに合わせて戦略的に出し分けることが重要です。

検討フェーズ | 顧客の状態 | 有効なホワイトペーパーの型 |

|---|---|---|

認知 | 課題をまだ認識していない、または漠然と感じている | 入門ガイド型、調査レポート型 |

興味・関心 | 課題を認識し、情報収集を始めた | 課題解決型 |

比較・検討 | 解決策(製品・サービス)を具体的に比較している | 導入事例型、ツール・サービス比較表型、チェックリスト・テンプレート型 |

例えば、MAツールを探している顧客に対し、まずは「課題解決型(MA活用のノウハウ)」を提供してリードを獲得。その後、ナーチャリングの過程で「導入事例型」や「比較表型」を提供し、検討度合いを引き上げていく、といった戦略が考えられます。

重要なのは、「ペルソナ」と「カスタマージャーニー」を意識することです。顧客がどのような購入プロセスで、どのような課題を抱えていているのかを考え抜いて、その課題を解決するホワイトペーパーを用意することを意識しましょう。

関連記事:【BtoB向け】カスタマージャーニーマップの作り方:複数関係者×長期検討を可視化するテンプレート

関連記事:BtoBペルソナ設計ガイド|企業・担当者別テンプレート&活用ステップ

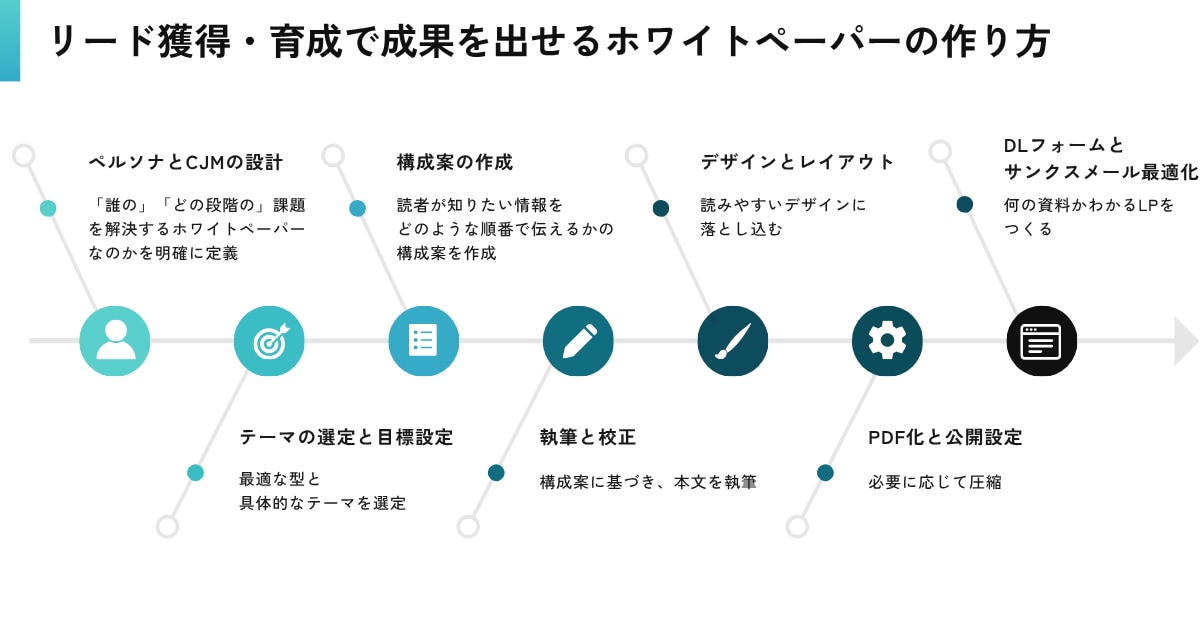

リード獲得・育成で成果を出せるホワイトペーパーの作り方

次に、成果につながるホワイトペーパーを作成するための具体的な手順を7つのステップで解説します。

- ペルソナとカスタマージャーニーマップの設計

- テーマの選定と目標設定

- 構成案の作成

- 執筆と校正

- デザインとレイアウト

- PDF化と公開設定

- ダウンロードフォームとサンクスメールの最適化

1.ペルソナとカスタマージャーニーマップの設計

最も重要なステップです。

「誰の」「どの段階の」課題を解決するホワイトペーパーなのかを明確に定義します。

- ペルソナ:理想的な顧客像(業種、企業規模、役職、抱えている課題など)を具体的に設定します。

- カスタマージャーニーマップ:そのペルソナが、課題を認知し、情報収集を経て、最終的に購買に至るまでのプロセスを可視化します。

この設計が曖昧なまま作成を進めると、ターゲットと内容がズレた「誰にも響かない」資料になってしまいます。

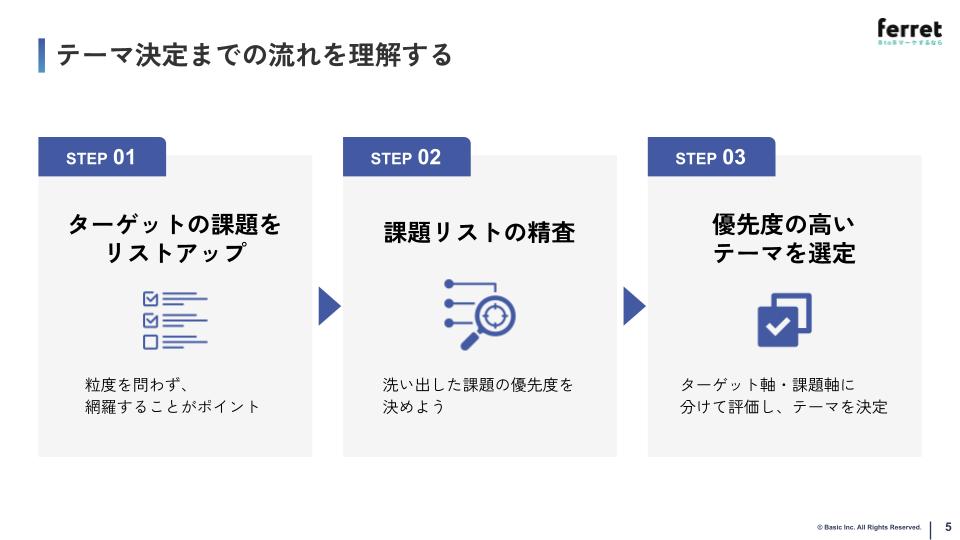

2.テーマの選定と目標設定

ステップ1で設計したペルソナとカスタマージャーニーマップに基づき、「どのフェーズの課題」を解決するのかを決めます。そして、前述の「6つの主要パターン」から最適な型と具体的なテーマを選定します。

同時に、ホワイトペーパーの目標も設定しましょう。

精緻な目標設定は必須ではありませんが、ダウンロード数を伸ばしたいのか、商談数を伸ばしたいのか—意図は明確にしておくことが重要です。これにより、「なんとなく良さそう」という曖昧な理由で作成し、成果につながらないホワイトペーパーを作ってしまうリスクを防げます。

→『ホワイトペーパーの「テーマの見つけ方」』の章で詳しく解説します。

3.構成案の作成

テーマが決まったら、読者が知りたい情報をどのような順番で伝えるかの構成案を作成します。読者の疑問に答え、スムーズに読み進められる論理的な流れを意識します。

→『ホワイトペーパー構成テンプレート』の章で詳しく解説します。

4.執筆と校正

構成案に基づき、本文を執筆します。

ライティングのコツをまとめました。こちらを参考に進めてみてください。

ライティングのコツ

- 専門用語を避ける:ペルソナの知識レベルに合わせ、平易な言葉で解説します。

- 結論ファースト:各章の冒頭で「結論」を述べ、その後に「理由」や「具体例」を続ける(PREP法)と伝わりやすくなります。

- 図解を多用する:文章だけでは伝わりにくい概念やデータは、グラフや図解(インフォグラフィックス)を積極的に用います。

- 客観性を保つ:主観的な主張ではなく、データや事実に裏付けられた情報を提供します。

- 校正・校閲:誤字脱字や表記揺れがないか、チェックします。ChatGPTやGeminiなどのAIを活用すると効率的に確認できます。

5.デザインとレイアウト(おすすめツール)

執筆したテキストを、読みやすいデザインに落とし込みます。重要なのは「美しさ」よりも「読みやすさ」です。

デザインのコツ

- 余白を十分にとる

- フォントサイズや行間を適切に設定する

- 色を使いすぎない(基本3色程度)

- 視線の流れ(Z型、F型)を意識して画像を配置する

専門的なデザインツールがなくても、PowerPointやGoogleスライド、Canva(キャンバ)などのプレゼンテーションソフトで十分に作成可能です。

6.PDF化と公開設定

完成した資料はPDF形式で保存します。Webサイトで公開する際は、ファイルサイズが大きすぎるとダウンロード時にストレスになるため、必要に応じて圧縮しましょう。

7.ダウンロードフォームとサンクスメールの最適化

ホワイトペーパーを公開するLP(ランディングページ)と、ダウンロード用の入力フォームを作成します。

成果をもっと伸ばすためにやっておいた方がよいポイントをまとました。

- 何の資料かわかるLP

盛り込むべき内容は「ホワイトペーパーの概要」「こんな人におすすめ」「資料の2~3枚をチラ見せ」です。見込み顧客が個人情報を提供してまでも「見たい!」と思ってもらえるような情報をチラ見せしましょう。

- フォームの最適化

フォームの入力項目が多すぎると、読者は面倒に感じて離脱してしまいます(CVRの低下)。獲得したい情報の粒度とCVRのバランスを見極め、項目は必要最小限に絞りましょう。

- MAツールとの連携

MAツールのフォーム作成機能を使えば、獲得したリード情報を自動でデータベースに蓄積し、一元管理できます。

- サンクスメールの設定

ダウンロード直後に自動で「サンクスメール」を送る設定を行います。このメール内で、ダウンロードのお礼と共に、関連する別の資料やセミナーを案内するのも効果的です。

ホワイトペーパー構成テンプレート

ここでは、「3.構成案の作成」で触れた構成案の具体例として、最も多くの場面で活用できる「課題解決型」ホワイトペーパーの構成テンプレートを、各項目の役割と共に解説します。

- 表紙:タイトルとキャッチコピー

- はじめに:読者の課題を代弁し、この資料で何が解決できるかを提示

- 目次:全体の流れを示す

- 本文(課題の深掘り):なぜその課題が起きるのか、背景や原因を解説

- 本文(解決策の提示):具体的な解決ノウハウやTIPSを解説

- 本文(関連する解決策の紹介):必要に応じて、自社サービスがどう役立つかを簡潔に紹介

- 導入事例:解決策を実践(または自社サービスを導入)した企業の事例

- まとめ:全体の要点を簡潔に振り返る

- 会社概要・お問い合わせ:次のアクションへの導線

表紙:タイトルとキャッチコピー

読者が最初に見るページであり、資料の「顔」となります。

ターゲットが抱える課題に刺さるタイトルと、「この資料を読めば何が得られるか(ベネフィット)」が一目でわかるキャッチコピーを簡潔に配置します。

はじめに:読者の課題を代弁し、この資料で何が解決できるかを提示

本文を読み進めてもらうための重要な導入部です。「〇〇でお悩みではありませんか?」といった形で読者の課題に共感を示し、この資料がその課題解決にどう役立つのかを明確に伝えます。

目次:全体の流れを示す

資料全体の流れを示します。

読者は目次を見て、自分が本当に求めている情報が含まれているかを最終判断します。各章で何が書かれているか、具体的に伝わる見出しを設定することが重要です。

本文(課題の深掘り):なぜその課題が起きるのか、背景や原因を解説

読者が抱えている課題について、「なぜそれが問題なのか」「放置するとどうなるのか」「根本的な原因は何か」といった背景や原因を深掘りします。

読者の課題認識をより明確にし、「この課題は解決すべきだ」という動機付けを高めるパートです。

「はじめに:読者の課題を代弁し、この資料で何が解決できるかを提示」で問題提起している場合も多いでしょう。その場合は「はじめに」だけでこのパートを入れないという構成でも構いません。

本文(解決策の提示):具体的な解決ノウハウやTIPSを解説

このホワイトペーパーのメインとなるパートです。

前の章で深掘りした課題に対し、具体的な解決策やノウハウ、実践的な手順を提示します。専門知識がなくても理解できるよう、図解やグラフを多用し、分かりやすく解説することが求められます。

本文(関連する解決策の紹介):必要に応じて、自社サービスがどう役立つかを簡潔に紹介

提示した解決策を実行する上で、関連する自社の製品・サービスがどのように役立つのかを簡潔に紹介します。

ただし、ここでの目的はあくまで課題解決の支援です。宣伝色が強くなりすぎないよう、「解決策の実行を効率化する一つの選択肢」として、客観的なトーンで提示するのがコツです。

導入事例:解決策を実践(または自社サービスを導入)した企業の事例

提示した解決策や関連サービスを実際に導入し、成果が出た企業の事例を紹介します。

具体的なストーリー(導入前の課題、導入の経緯、導入後の成果)を示すことで、読者は自分ごととして捉えやすくなり、解決策への信頼性や納得感が高まります。

まとめ:全体の要点を簡潔に振り返る

資料全体で伝えた重要なポイントを簡潔にまとめます。読者が「何を学んだか」を再確認できるようにし、問い合わせなど次のアクションへのスムーズな橋渡しをします。

会社概要・お問い合わせ:次のアクション(問い合わせ、資料請求)への導線

最後に、資料の作成元である自社の会社概要や、問い合わせ先(WebサイトURL、メールアドレス、電話番号)を明記します。

関連するサービス資料へのダウンロードリンクや、個別相談会への案内など、読者が次の行動に移るための具体的な導線も設置しましょう。

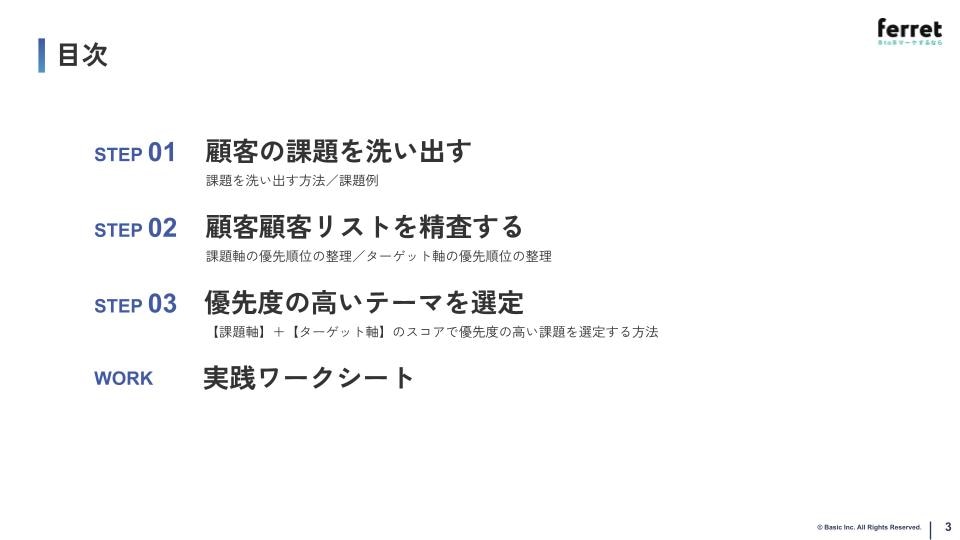

ホワイトペーパーの「テーマの見つけ方」

運用担当者が直面する大きな壁が「ネタ切れ」です。継続的に有益なテーマを見つけ出すための仕組みづくりを紹介します。

ペルソナ×カスタマージャーニーでの仮説出し

「1.ペルソナとカスタマージャーニーマップの設計」で作成したカスタマージャーニーマップの各フェーズにおいて、「ペルソナがどのような情報(悩み)を検索するか?」「どのような情報があれば次のフェーズに進みやすいか?」をチームでブレストし、テーマの仮説を立てます。

→『【活用法】各型の検討フェーズ別の出し分け』の章も参考にしてみてください。

営業・CSから定期的にフィードバック・案をもらえる体制づくり

顧客と日常的に接している営業部門やカスタマーサポート(CS)部門は、顧客の「生の悩み」や「よくある質問」の宝庫です。

- 「最近、お客様からこんな質問をよく受ける」

- 「商談でこの資料を使ったら、反応が良かった」

といった情報を定期的に吸い上げる仕組みを構築しましょう。

実際に当社では、週次の共有ミーティングや専用のSlackチャンネルの設置しています。ぜひこうした取り組みを取り入れてみてください。

車輪の再開発を防ぐ社内コンテンツ共有の仕組みづくり

ゼロから新しいテーマを探すだけでなく、社内に眠っている既存のコンテンツを「再利用」する視点も重要です。

- 過去に実施したセミナーの投影資料や録画

- オウンドメディアで反響が大きかったブログ記事

- 営業担当者が独自に作成している提案資料

これらを整理・共有し、ホワイトペーパーとして再編集できないかを検討してみましょう。ネタは同じでも、見せ方を変えればアプローチできる層が変わってくるというメリットもあります。

生成AIを使ったホワイトペーパー作成術【ChatGPT×Genspark】

ホワイトペーパーの作成には、企画、リサーチ、執筆、デザインと多くの工数がかかります。特にリソースが限られている場合、この制作負荷が施策のボトルネックになりがちです。

近年、こうした課題を解決するために生成AIを活用する企業が増えています。ここでは、生成AIの「ChatGPT」と「Genspark」を組み合わせ、作成プロセスを効率化する手法を紹介します。

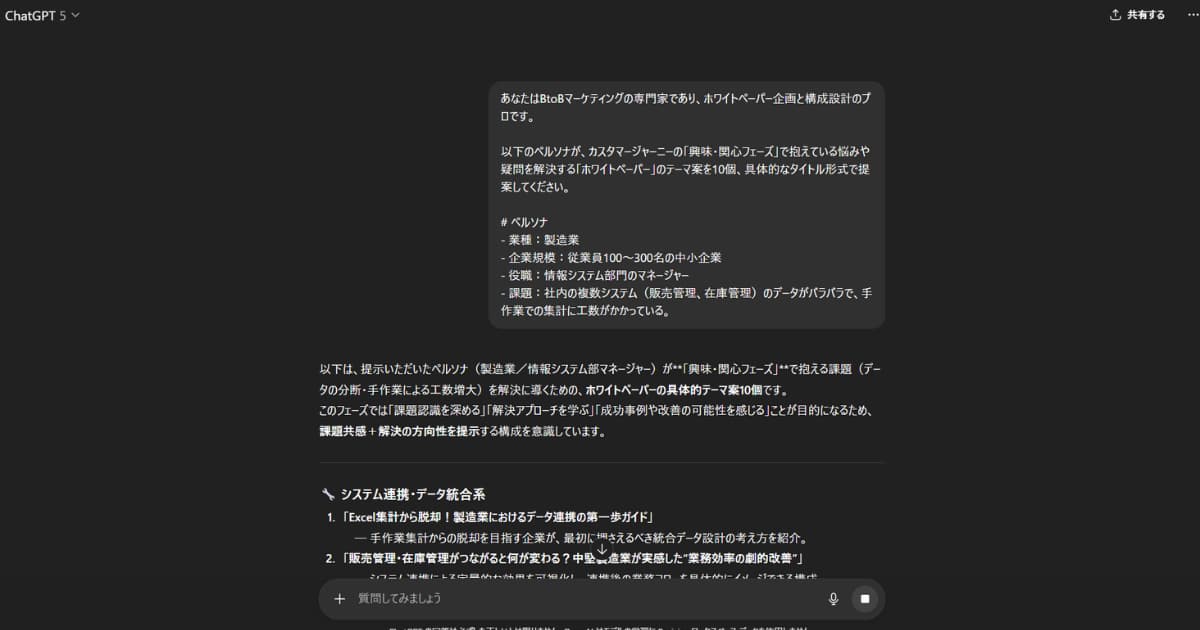

ChatGPT:見込み顧客の情報をもとに、ホワイトペーパーネタ出し~ドラフト作成まで出力

ChatGPTは、文章生成、会話、要約、コード生成など幅広い分野で活用できる生成AIです。ホワイトペーパー作成では、企画からドラフト作成までの「0→1」フェーズで壁打ち相手として活用できます。

ネタ出しから本文執筆まで、ChatGPTと会話しながら進めましょう。ゴールは最終的なホワイトペーパー案をGensparkに指示するプロンプトにまとめてもらうことです。

ここで重要なのは、「ペルソナ」と「カスタマージャーニー」の情報をプロンプトに具体的に含めることです。前提情報をしっかり伝えることで、自社の見込み顧客に合ったアウトプットを的確に出してくれます。

ChatGPT公式サイト:https://chatgpt.com/ja-JP/

【プロンプト例:ネタ出し】

あなたはBtoBマーケティングの専門家であり、ホワイトペーパー企画と構成設計のプロです。

以下のペルソナが、カスタマージャーニーの「興味・関心フェーズ」で抱えている悩みや疑問を解決する「ホワイトペーパー」のテーマ案を10個、具体的なタイトル形式で提案してください。

#ペルソナ

【プロンプト例:構成案作成】

上記のテーマ案「販売管理・在庫管理がつながると何が変わる?中堅製造業が実感した“業務効率の劇的改善”」について、読者(上記のペルソナ)が強く関心を持ち、ダウンロードしたくなるような構成案を作成してください。

【プロンプト例:本文執筆】

上記の構成案をもとに、本文のドラフトを執筆してください。 ペルソナが理解できるよう、専門用語は避け、具体的なシーン(例:月末の集計作業)を想像できるような記述を加えてください。

【プロンプト例:Genspark用のプロンプト作成】

今までの内容を、GensparkのAIスライドに指示するプロンプトにまとめてください。

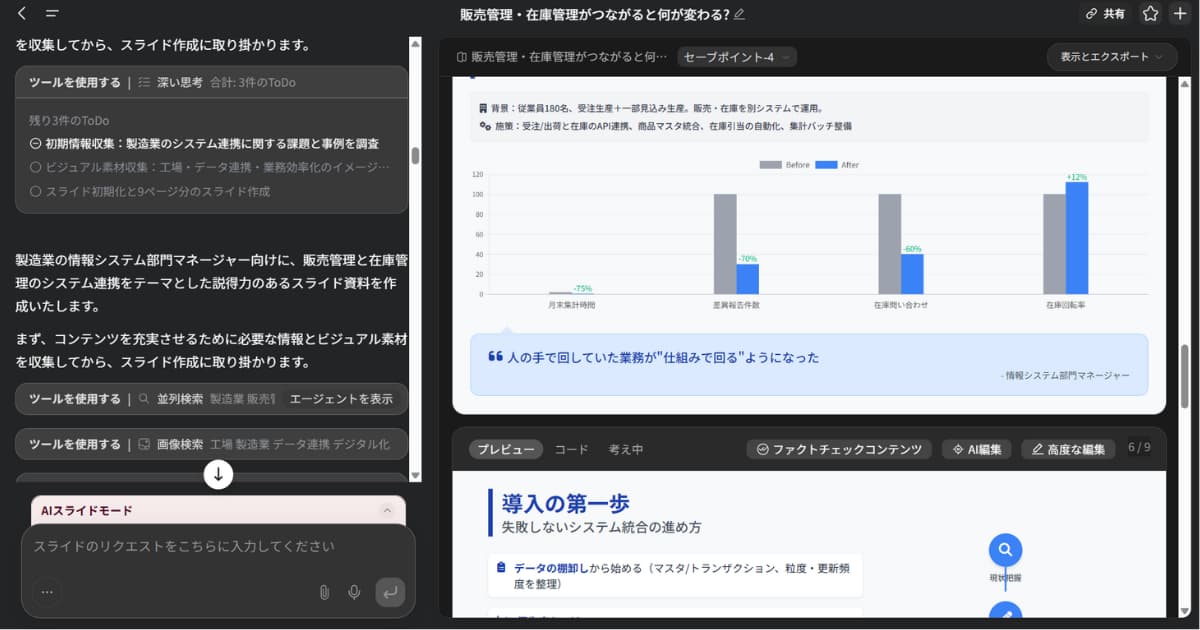

Genspark:ChatGPTの出力をもとにホワイトペーパーを作成

Gensparkは単一のAIではなく、リサーチ、スライド作成、ドキュメント作成など、複数の専門AIエージェントが連携するプラットフォームです。

ChatGPTで生成した構成案や本文ドラフトを、Gensparkの「AIスライド」に入力するだけで、ホワイトペーパーのデザインとレイアウトを自動で整え、PDFやPowerPoint形式で出力できます。

デザインの方向性や文体を追加で指示すれば、より理想的なデザインに仕上げることも可能です。

Genspark公式サイト:https://www.genspark.ai/

AIと上手に付き合おう

生成AIは万能ではありません。 AIが生成したアウトプット(特にリサーチ結果)には、誤った情報(ハルシネーション)が含まれる可能性があります。必ず人間の専門家(=あなた)がファクトチェックを行いましょう。

また、AIは「一般的な正論」をまとめるのは得意ですが、貴社独自のノウハウや、一次情報に基づくリアルな成功・失敗体験をゼロから生み出すことはできません。

AIの出力はあくまで「ドラフト(下書き)」と割り切り、独自ノウハウの追記、ターゲットの温度感に合わせた表現の調整、厳格なファクトチェックなど最終的な仕上げ、必ず人間のマーケターが行うようにしてください。

作成体制とコスト(工数・費用)

ホワイトペーパーの作成には、一定のリソース(人・時間・費用)が必要です。どのくらいひつようになってくるのか、目安をご紹介します。

必要なスキルセット

ホワイトペーパーの内製には、大きく分けて3つのスキルが求められます。

- ディレクション:企画(ペルソナ・テーマ設計)、進行管理、KPI管理

- ライティング:ターゲットの課題に関する専門知識、分かりやすい文章作成能力

- デザイン:テキストやデータを図解・グラフ化し、読みやすくレイアウトする能力

体制例(内製の場合)

すべてを一人で担当するのは困難なため、多くの場合、以下のような分担体制がとられます。

- マーケ担当者:ディレクション(企画・進行管理)を担当。ライティングも兼任することが多い。

- 社内デザイナー:デザイン・レイアウトを担当。

- 営業・専門部署:ライティング内容のファクトチェックや情報提供で協力。

スキル・体制が足りない場合は外注も選択肢のひとつ

社内に上記スキルやリソースが不足している場合は、コンテンツ制作会社へ外注することも有効な選択肢です。

外注の場合の費用相場は、企画~制作まで含めて1本あたり平均25万円程度です。1本プロに作ってもらって、それを参考テンプレートとして自社で量産していくというのもよいでしょう。

作成後の活用法|ダウンロード数を最大化する4つの施策

ホワイトペーパーは、作成してWebサイトに設置するだけではダウンロードされません。多くの見込み客に「届ける」ための導線設計が不可欠です。

設置場所:オウンドメディア・サービスサイト

最も基本的な活用法です。ホワイトペーパーを作成したら、オウンドメディアとサービスサイトに設置しましょう。

- オウンドメディア

関連するテーマのブログ記事を読んだユーザーに対し、記事の最後や途中に「さらに詳しい情報はこちら」とダウンロードページへのリンクを設置し、ダウンロードを促します。

記事を読んだ後に知りたいと思う、一歩進んだ情報、ネクストアクションとしてホワイトペーパーを提示するのが効果的です。

- サービスサイト

「お役立ち資料」」といった専用ページを設け、ホワイトペーパーの一覧を掲載します。

リード獲得:オウンドメディア(SEO)・Web広告

リード獲得については、まずは認知してもらう必要があります。そのための施策がオウンドメディアとWeb広告です。

- オウンドメディア(SEO)

ホワイトペーパーの「入り口」となるブログ記事自体が、検索エンジンで上位表示されるようSEO対策を行います。検索順位上位を獲得するまでには時間がかかってしまいますが、広告費をかけずに継続的なリード獲得が見込めます。

- Web広告

Facebook広告、LinkedIn広告、またはディスプレイ広告などを活用し、ターゲット層に直接ホワイトペーパーのダウンロードを訴求します。

リード育成:メールマガジン

MAツールを活用し、すでに保有しているリードに対してメールマガジンやセグメント配信を行い、ナーチャリングを実施します。ホワイトペーパーを検討度を高めるための材料として活用しましょう。

例えば、「製造業の部長職」というセグメントに対し、その業界特有の課題解決ノウハウをまとめたホワイトペーパーを送ることで、休眠リードの掘り起こしや関係性維持につながります。

関連記事:MAツールとは?機能・比較・選び方と活用事例を徹底解説

営業現場での活用(インサイドセールス)

インサイドセールスが顧客に電話やメールでアプローチする際の「会話のきっかけ」として活用します。

「お世話になっております。〇〇様のお役立ちになりそうな『〜〜の資料』ができましたので、ご案内です」といった形で、自然な情報提供ができるようになります。

よくある失敗例3選と「質」を高める改善策

最後に、ホワイトペーパー施策で陥りがちな失敗例と、その対策について解説します。

失敗例1:宣伝色が強すぎる、または内容が薄い

最も多い失敗例です。読者は「課題解決のヒント」を求めてフォームに入力しているのに、ダウンロードした資料が自社製品の宣伝ばかりでは、「期待と違った」とがっかりさせてしまいます。内容が薄く、インターネット検索で分かる情報ばかりの場合も同様です。

対策

あくまで「読者の課題解決」を主軸に置き、サービス紹介は全体の2割以下に抑えるなど、客観的な情報提供を心がけます。

失敗例2:ターゲットとテーマが不一致

ペルソナ設計が曖昧なまま、「流行っているから」といった理由でテーマを決めると、この失敗に陥ります。ダウンロード数は多くても、自社のターゲット顧客層とズレているため、全く商談につながらないという事態を招きます。

対策

再度ペルソナとカスタマージャーニーマップに立ち返り、「本当にターゲットが求めている情報か?」「自社サービスと関連性のある課題か?」を見直します。

失敗例3:ネタ切れ・量産疲れ

成果を出すためには継続的なコンテンツ制作が必要ですが、運用リソースが不足し、ネタ切れを起こして施策が止まってしまうケースです。

対策

コンテンツを作るのではなく、社内にある既存の資産を再編集・再利用しましょう。

- ブログ記事の再編集

オウンドメディアで人気の高いブログ記事(例:ノウハウ系)を3〜5本選び、情報を最新化・体系化して1本のホワイトペーパーにまとめる。

- セミナー動画の資料化

過去に実施したセミナーの投影資料と、動画の書き起こし(要約)を組み合わせて、セミナーレポート資料を作成する。

- 営業資料の一般化

営業担当者が個別に作成している提案資料やFAQ集から、特定の顧客名を隠し、業界共通のノウハウとして抽出・再編集する。

制作工数を大幅に削減しつつ、質の高いコンテンツを継続的に生み出すことが可能になります。

まとめ

本記事では、BtoBマーケティングにおけるホワイトペーパーの定義から、具体的な作り方、活用方法までを網羅的に解説しました。

ホワイトペーパーは、作成して終わりではなく、ダウンロード後のリードをいかに効率的に育成し、商談につなげるかの「仕組みづくり」が成果を最大化する鍵となります。

このリードナーチャリングの自動化・効率化を実現するのがMAツールです。

もし、あなたが「ホワイトペーパー施策と併せて、ナーチャリングの仕組みを本格的に構築したい」「今使っているMAは機能が複雑で、作成したホワイトペーパーを活かしきれていない」と感じているのであれば、MAツールの導入・見直しのタイミングかもしれません。

MAツールは、多機能さよりも、自社の目的とリソースに合った「使い切れる」ものを選ぶことが重要となります。

私たちの提供する「ferret One for MA」は、まさにBtoBマーケティングに必要な機能だけを搭載し、専門知識がなくても直感的に「使い切れる」シンプルさで提供することを目指して開発しました。この「ちょうどいい」MAツールの詳細、よろしければ資料でご覧ください!