【BtoB向け】カスタマージャーニーマップの作り方:複数関係者×長期検討を可視化するテンプレート

BtoCの事例ばかりで、BtoBのマップ作成に役立たない

決裁者や利用者など関係者が多く、誰の行動を追えばいいか分からない

作ったマップを営業部門が使ってくれず、施策に活かせない

BtoBマーケティングにおいて、顧客理解の解像度を上げることは、施策の成果に直結する重要な課題です。多くの企業が「カスタマージャーニーマップ(CJM)」の作成に取り組みますが、BtoCのノウハウをそのまま適用しようすると、うまくいきません。

なぜなら、BtoBの購買プロセスは、BtoCとは根本的に異なるためです。BtoBでは、購入の意思決定に「複数関係者」が関与し、検討期間は「長期」にわたります。この複雑なプロセスを1枚の地図に落とし込めず、悩んでいる担当者も多いのではないでしょうか。

本記事では、BtoB特有の「複数関係者」「長期検討」という複雑な購買プロセスを可視化するための、カスタマージャーニーマップの具体的な作り方を解説します。

単なる「作り方」だけでなく、マップを「営業部門と共有」し、「施策に活かし続ける」ための運用方法まで、BtoBマーケターの視点で詳しく説明します。

- この記事の要点

BtoCが「個人」の短期的・感情的な意思決定であるのに対し、BtoBは「組織」の長期的・論理的な意思決定であり、複数の関係者が関与する。

BtoBのカスタマージャーニーマップ作成では、「決裁者」「情報収集担当者」「現場利用者」といった役割別のペルソナを設定し、その行動や思考を並行して追跡する「関係者軸」が不可欠。

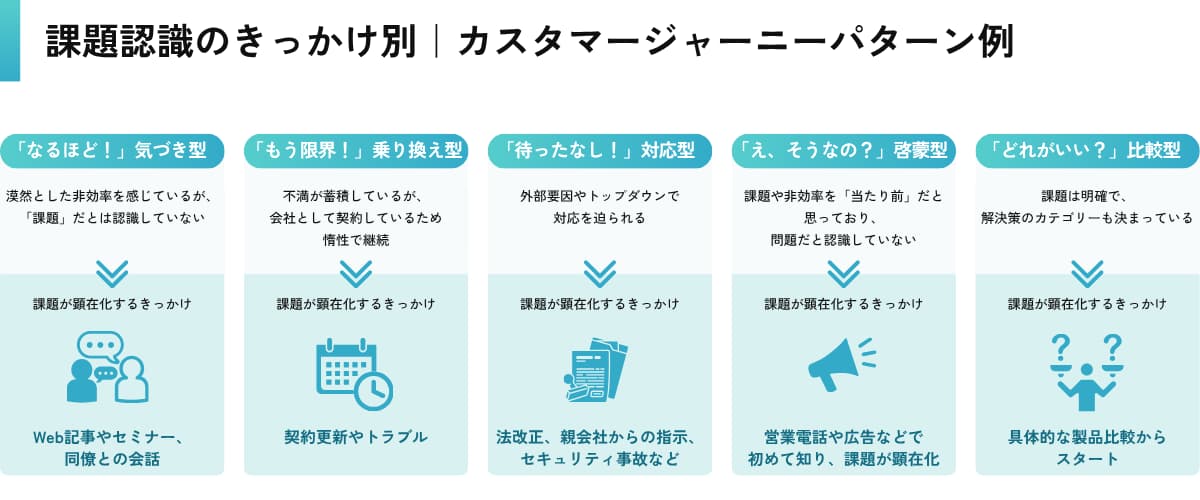

課題認識の「きっかけ」によって、その後のジャーニーは大きく分岐する。本記事では次の5タイプを紹介した。「なるほど!」気づき型/「もう限界!」乗り換え型/「待ったなし!」対応型/「え、そうなの?」啓蒙型/「どれがいい?」比較型。

マップを「作成して終わり」はNG。営業やCS部門を巻き込み、四半期ごとに見直すなど、顧客理解の「共通言語」として運用・改善し続けることが最も重要。

BtoBカスタマージャーニーマップとは?BtoCとの決定的な違い

まず、カスタマージャーニーマップの基本的な定義と、BtoB特有の難しさ(BtoCとの違い)を整理しましょう。この違いの理解が、BtoBのカスタマージャーニーマップ作成の第一歩です。

カスタマージャーニーマップの基本定義

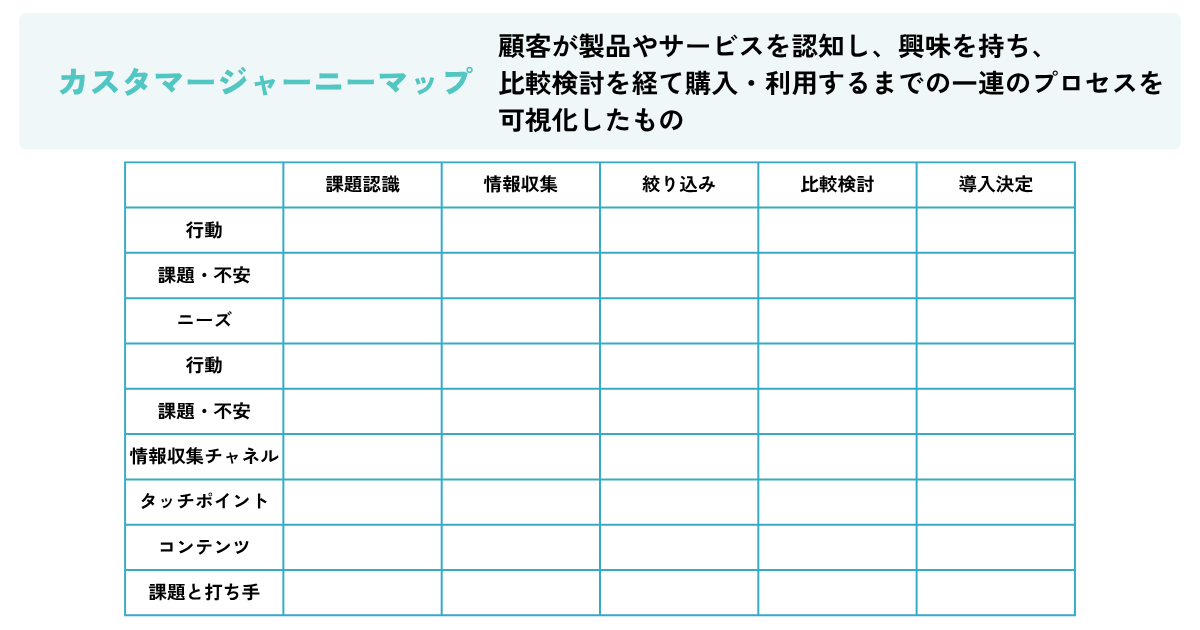

カスタマージャーニーマップとは、顧客が製品やサービスを認知し、興味を持ち、比較検討を経て購入・利用するまでの一連のプロセスを可視化したものです。

このマップには、顧客が各段階で「どのような行動をとり」「何を考え」「どう感じているか」といったインサイトや、自社との「接点(タッチポイント)」が時系列で記述されます。

マップを作成する目的は、顧客の視点に立って購入体験全体を見渡すことです。これにより、企業目線では見落としがちな課題や、施策のボトルネックを発見し、顧客体験の最適化につなげることができます。

BtoCとの違い|BtoB特有の購買プロセス「複数関係者」「長期検討」「組織的意思決定」

BtoBとBtoCの購買プロセスの主な違いを確認しておきましょう。

比較軸 | BtoC(消費者向け取引) | BtoB(企業間取引) |

|---|---|---|

意思決定者 | 個人(または家族) | 複数人(現場担当者、管理者、決裁者、利用者など) |

検討期間 | 短い(数分~数週間) | 長い(数か月~数年単位) |

意思決定の基準 | 感情的・直感的(好き、安い、便利) | 論理的・合理的(ROI、費用対効果、セキュリティ) |

関係性 | 短期的・スポット的 | 長期的・継続的(LTV重視) |

重視される接点 | SNS、口コミ、店頭 | Webサイトの専門性、導入事例、営業担当者の信頼性 |

BtoCの購買は「個人」が「比較的短期間」で「感情」を軸に決定することが多いです。

一方、BtoBの購買は「組織(=複数の関係者)」が「長期間」をかけて「論理的」に決定します。

例えば、SaaSツールを1つ導入するにも、

- 情報収集担当者:「まず課題を解決できるか」

- 現場利用者:「今の業務より使いやすくなるか」

- 情報システム部門:「セキュリティは万全か」

- 決裁者(役員):「投資対効果(ROI)はどれくらいか」

といったように、異なる立場の関係者が、異なる視点で評価を下します。

BtoBのカスタマージャーニーマップでは、この「複数の関係者が同時並行で進む複雑なプロセス」を可視化する必要があるのです。

関連記事:BtoBマーケティングとは?基礎から手法・フェーズ別戦略マップまで解説

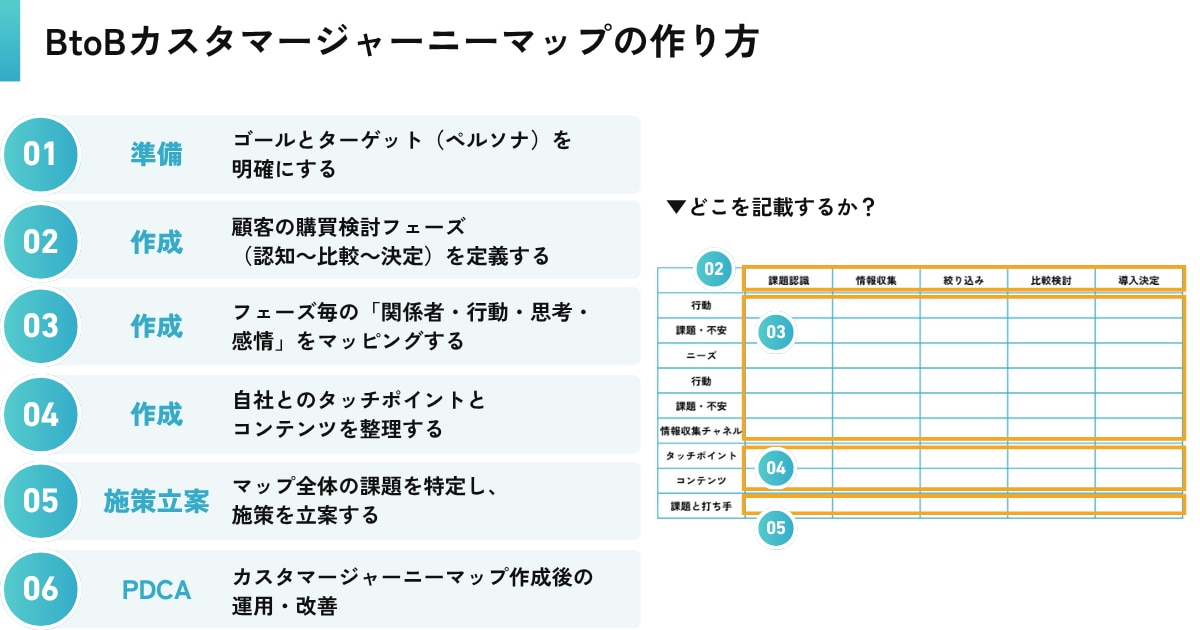

BtoBカスタマージャーニーマップの作り方

BtoB特有の複雑さを踏まえ、具体的なマップの作成手順を解説します。

- ゴールとターゲット(ペルソナ)を明確にする

- 顧客の購買検討フェーズ(認知~比較~決定)を定義する

- フェーズ毎の「関係者・行動・思考・感情」をマッピングする

- 自社とのタッチポイントとコンテンツを整理する

- マップ全体の課題を特定し、施策を立案する

- カスタマージャーニーマップ作成後の運用・改善

1.ゴールとターゲット(ペルソナ)を明確にする

最初に「何のためにマップを作るのか(ゴール)」と「誰の購買プロセスを描くのか(ターゲット)」を定義します。

ゴールの設定

ゴールが曖昧だと、マップも曖昧になります。「顧客理解を深める」といった抽象的なものではなく、「商談化率を現状の5%から8%に引き上げる」「営業とマーケティングのMQLの定義を統一する」など、具体的な課題や数値目標を設定しましょう。

ターゲット(ペルソナ)の設定

カスタマージャーニーマップで最も重要なのがペルソナ設定です。BtoBの場合はBtoCのような単一のペルソナではなく、「購買に関与する役割」ごとに複数のペルソナを設定します。

例)

- 情報収集担当者(マーケティング部 課長):課題解決のための情報収集と、社内提案資料の作成を担う。

- 現場利用者(マーケティング部 担当者):ツールの日常的な操作者。使いやすさや業務効率化を重視する。

- 決裁者(マーケティング担当役員):導入の最終判断を行う。コストとROI(投資対効果)を重視する。

関連記事:BtoBペルソナ設計ガイド|企業・担当者別テンプレート&活用ステップ

2.顧客の購買検討フェーズ(認知~比較~決定)を定義する

次に、マップの横軸となる「購買検討フェーズ」を設定します。BtoBの検討プロセスは長いため、顧客が課題を感じてから導入に至るまでの流れを時系列で分解します。

一般的なBtoBの購入検討フェーズ例は以下の通りです。

- 課題認識:まだ課題に気づいていない、または漠然とした問題意識を持っている。

- 情報収集:課題を認識し、解決策や関連情報を広く収集し始める。

- 絞り込み:いくつかある課題解決策の中で、1つの方法に絞り込む

- 比較検討:具体的なソリューションや製品・サービスを特定し、機能、価格、実績などを比較する。

- 導入決定(稟議):導入する製品を決定し、社内の合意形成や稟議プロセスを進める。

3.フェーズ毎の「関係者・行動・思考・感情」をマッピングする

定義したフェーズ(横軸)とペルソナ(関係者)を基に、各マスを埋めていきます。この作業こそがマップ作成の核となります。

ただし、マッピングを「マーケティング部門の想像」で行っては現実の見込み顧客から乖離してしまいます。営業・CS部門へのヒアリング、顧客アンケートやインタビューを行い、事実を記入していきましょう。

また、Webサイトの閲覧履歴やメール開封履歴などMAやCRMから実際の行動データを分析するのも有効です。

- 行動:そのフェーズで、各関係者が「具体的に何をするか」。

例:情報収集フェーズ

(担当者)「〇〇 課題」で検索する。

(担当者)複数のホワイトペーパーをダウンロードする。

- 課題・不安:その行動の裏にある課題感はなにか?

例:比較検討フェーズ

(利用者)「この機能は使いこなせるだろうか」

(決裁者)「本当にこの金額を投資する価値があるのか」

- ニーズ:どのような情報を知りたいか

例:比較検討フェーズ

(担当者)他社ツールとの機能・料金を比較したい

- 情報収集チャネル:どこで情報収集をしているか?

例:Webサイト、レビューサイト、SNS、セミナー、展示会

4.自社とのタッチポイントとコンテンツを整理する

顧客の行動や思考が明らかになったら、それに対して自社が「どこで(タッチポイント)」「何を(コンテンツ)」提供しているか(すべきか)をマッピングします。

タッチポイント(接点)

例:オウンドメディア(ブログ記事)、Web広告、セミナー、営業資料、比較サイト、展示会

コンテンツ

例:ホワイトペーパー、導入事例集、機能比較表、価格表、ROI試算シート

5.マップ全体の課題を特定し、施策を立案する

マップが完成したら、全体を俯瞰して「顧客体験のボトルネック」や「施策ができていないフェーズ・チャネル」を探します。そこを解消することが次に打つべき施策となります。

- 例1:比較検討フェーズで、決裁者の「ROIがわからない」という思考に対し、提供コンテンツが「機能紹介」ばかりだった。

打ち手

決裁者向けの「ROI試算シート」や「投資対効果がわかる導入事例」を作成し、タッチポイント(営業資料、ステップメール)に追加する。 - 例2:

導入決定フェーズで、担当者の感情が「不安」に大きく振れている。打ち手導入前の不安を解消する「導入前オンボーディング説明会」や「専任サポート体制の案内」を強化する。

6.カスタマージャーニーマップ作成後の運用・改善

カスタマージャーニーマップは一度作ったら終わりではありません。市場や顧客、競合の状況は常に変化します。カスタマージャーニーマップを現場で機能させるためには、定期的な見直しと改善が不可欠です。

特に営業部門やCS部門を巻き込むことが成功の鍵となります。彼らのフィードバックなしに、マップの精度は上がりません。

四半期ごとの見直し会議アジェンダ例

- 目的:最新の顧客情報に基づきCJMを更新し、部門間の施策連携を最適化する。

- 参加者:マーケティング、営業(フィールド・インサイド)、CS

- アジェンダ:

- 営業からのフィードバック:「最近の商談で、顧客はこんなことに悩んでいた」「マップのこの部分(思考)は、実際と少し違う」といった現場の声を共有。

- CSからのフィードバック:「特定の機能の使い方がわからない」など導入後の顧客がつまずくポイントを共有。

- 失注・解約理由の分析:なぜ失注したのか、なぜ解約されたのかをマップに照らし合わせ、原因となったフェーズを特定する。

- マップの更新と次期施策の決定:フィードバックを基にマップを修正し、次の四半期で優先的に取り組む施策を決定する。

【テンプレート】複数関係者を可視化するBtoBのカスタマージャーニーマップ

先のセクションで整理した「BtoBカスタマージャーニーマップの具体的な作り方」に基づき、テンプレートの構成要素と、BtoB特有の「複数関係者」を可視化する方法を解説します。

テンプレートの構成要素(横軸・縦軸)

課題認識 | 情報収集 | 絞り込み | 比較検討 | 導入決定 | ||

関係者 | 行動 | |||||

課題・不安 | ||||||

ニーズ | ||||||

行動 | ||||||

課題・不安 | ||||||

情報収集チャネル | ||||||

タッチポイント | ||||||

コンテンツ | ||||||

課題と打ち手 |

- 横軸(上部):購買検討フェーズ

「2.顧客の購買検討フェーズ(認知~比較~決定)を定義する」で定義した顧客の検討段階を配置します。

例:課題認識、情報収集、絞り込み、比較検討、導入決定

- 縦軸(左側):分析項目

- 関係者(ペルソナ):『1.ゴールとターゲット(ペルソナ)を明確にする』で定義した複数のペルソナ(例:情報収集担当者、現場利用者、決裁者)を記載。

- 行動:『3.フェーズ毎の「関係者・行動・思考・感情」をマッピングする』で記入。

- 課題・不安:『3.フェーズ毎の「関係者・行動・思考・感情」をマッピングする』で記入。

- ニーズ:『3.フェーズ毎の「関係者・行動・思考・感情」をマッピングする』で記入。

- 情報収集チャネル:『3.フェーズ毎の「関係者・行動・思考・感情」をマッピングする』で記入。

- タッチポイント:『4.自社とのタッチポイントとコンテンツを整理する』で記入。

- 自社に今あるコンテンツ:『4.自社とのタッチポイントとコンテンツを整理する』で記入。

- 課題と打ち手:『5.マップ全体の課題を特定し、施策を立案する』で記入

テンプレートの使い方:関係者軸(決裁者/担当者/利用者)の可視化方法

BtoBマップで複数関係者を可視化する方法は、主に2つあります。

それぞれメリット・デメリットがあるため、自社がカスタマージャーニーマップを作る目的に合わせて選びましょう。

方法1:1枚のマップに「関係者」ごとの記述欄を設ける

縦軸の「行動」「課題・不安」「ニーズ」…といった各セルの中で、関係者ごとに記述を分けます。

(例)比較検討フェーズの「ニーズ」セル

- (担当者):A社とB社の機能・料金差が知りたい。

- (利用者):実際の操作デモ画面を触ってみたい。

- (決裁者):導入による費用対効果(ROI)が知りたい。

全体像を見渡したい場合におすすめです。ただし、各ペルソナについて詳細に書くと見づらくなるため注意しましょう。

方法2:関係者ごとに個別のマップを作成する

各関係者のジャーニーが大きく異なる場合は、ペルソナ(担当者用、利用者用、決裁者用)ごとにマップを個別に作成し、並べて比較します。スプレッドシートのシートごとに分けて作るとよいでしょう。

この方法では、各ペルソナごとに詳細なマップを作れるため、それぞれに必要なコンテンツ案を練りやすくなります。ただし、ペルソナ同士の関係性など全体を見渡しづらくなる点がデメリットです。

【課題認識のきっかけ別】カスタマージャーニーパターン例

全ての顧客が同じ「課題認識」からスタートするわけではありません。

課題認識の「きっかけ」によって、その後のジャーニーは大きく分岐します。自社商材はどのパターンに注力すべきかを理解した上でリアルなカスタマージャーニーマップを作りましょう。

- 「なるほど!」気づき型

- 「もう限界!」乗り換え型

- 「待ったなし!」対応型

- 「え、そうなの?」啓蒙型

- 「どれがいい?」比較型

「なるほど!」気づき型

- 顧客の状況日々の業務に漠然とした非効率を感じているが、それが「課題」だとは認識していないケースです。

- 課題が顕在化するきっかけとその後のジャーニーWeb記事やセミナー、同僚との会話で「ウチの課題はこれだったのか!」と解決策の存在に気づき、情報収集を開始します。このパターンは、課題が顕在化した時点で、まだ解決方法まで絞り込めていないことが多いため、商材を見つけてもらうまでの道のりが長くなる傾向にあります。

「もう限界!」乗り換え型

- 顧客の状況現場の利用者レベルで、現在利用中の他社ツールやサービスに「高い」「使いにくい」「サポートが悪い」といった不満が蓄積している状態です。ただし、会社として契約しているため、自分1人の意思で乗り換えを検討することはできず、そのまま惰性的に使い続けています。

- 課題が顕在化するきっかけとその後のジャーニー契約更新やトラブルを機に「もっと良いものはないか?」と探し始め、いきなり「比較検討」フェーズからスタートすることが多いです。

「待ったなし!」対応型

- 顧客の状況「法改正で対応が必須になった」「親会社から導入指示が出た」「セキュリティ事故が起きた」など、外部要因やトップダウンで対応を迫られこととなったケースです。

- 課題が顕在化するきっかけとその後のジャーニー検討期間が短く、論理的な要件(対応必須か否か)が最優先されます。

「え、そうなの?」啓蒙型

- 顧客の状況課題や非効率を「当たり前」だと思っており、問題だと認識していないケースです。

- 課題が顕在化するきっかけとその後のジャーニー営業電話や広告などで「そんなやり方があったのか」「他社はもうやっているのか」と初めて知り、課題が顕在化します。

「どれがいい?」比較型

- 顧客の状況課題は明確で、「MAツールが必要だ」のように解決策のカテゴリーも決まっているケースです。「○○といえば、■■」と市場が成熟している商材の場合に多く見られます。

- 課題が顕在化するきっかけとその後のジャーニー「A社とB社はどっちがいい?」と、具体的な製品比較からスタートします。

【事例】BtoBのカスタマージャーニーマップ活用例

作成したマップは、具体的にどのように施策に活かされるのでしょうか。2つの代表的な活用例を紹介します。

セミナーのテーマ設計

ステップメールのシナリオ設計

セミナーのテーマ設計

「なんとなく今これが流行っているから」という理由でセミナーテーマを決めていませんか?カスタマージャーニーマップを活用すれば、顧客が本当に求めているテーマを発見できます。

例えば、マップを俯瞰して「比較検討」フェーズで多くの関係者が「導入後の定着」に強い不安を抱いていることがわかったとします。

その場合、「機能紹介セミナー」よりも「導入企業が語る!失敗しないSaaS定着化の秘訣」といった、顧客の不安を直接解消するテーマの方が商談化に結びつく可能性が高くなります。

また、カスタマージャーニーマップの検討フェーズに沿った階段設計も効果的です。例えば、Aセミナーの参加者をBセミナーへ案内するといったナーチャリング施策にも活用できます。

関連記事:成果から逆算するセミナー企画のステップ|基本の考え方や検討フェーズ別企画パターンを解説

ステップメールのシナリオ設計

カスタマージャーニーマップは、ステップメールのシナリオそのものになりますので、そのまま設定に落とし込めます。

例)

- 情報収集フェーズの顧客(資料Aをダウンロード)

→ 3日後:課題の深掘り記事(ブログ)を送る

→ 10日後:関連する解決策の導入事例(事例集)を送る

比較検討フェーズの顧客(料金ページを閲覧)

→ 1日後:機能比較表やROI試算シートを送る

→ 5日後:個別相談会やデモを案内する

このように、マップに基づいて「誰に」「どのタイミングで」「どのコンテンツを」届けるかを設計することで、顧客の検討フェーズをスムーズに引き上げることができます。

関連記事:ステップメールとは?BtoBのシナリオ例とツールの選び方を解説

BtoBのカスタマージャーニーマップ作成のよくある失敗と回避策

最後に、BtoBのマップ作成で陥りがちな3つの失敗と、それを避けるための対策を解説します。

失敗例1:BtoCと同じ「1対1」のマップを作ってしまう

前述の通り、BtoBの購買は「組織」で行われます。情報収集担当者のジャーニーだけを追跡し、その人向けのコンテンツばかりを充実させても、最終的に決裁者が「費用対効果がわからない」と判断すれば、導入には至りません。

- 回避策

必ず「関係者軸」を設け、決裁者や利用者の思考・行動もマッピングすること。そして、各関係者の懸念を解消するためのコンテンツを用意することを意識しましょう。

失敗例2:「作成」がゴールになり、営業部門と共有されない

マーケティング部門がリソースを割いて完璧なマップを作成しても、それが営業部門に共有・活用されなければ、施策の連携は生まれません。営業部門は「マーケティングが作った、現場を知らないカスタマージャーニーマップ」として信用せず、結局は従来の勘と経験に頼った属人的な営業が続いてしまいます。

- 回避策

マップ作成の初期段階から営業部門にヒアリングを行い、彼らの知見をマップに反映させましょう。そうして完成したカスタマージャーニーマップを基に、「このフェーズの顧客をホットリードと呼ぶ」といった定義を共同で決定して、当事者意識を持ってもらうことが重要です。

最初から100点のマップを目指す必要はありません。まずは「完成度50%」でも良いので営業部門と共有し、運用しながら改善していくように進めましょう。

失敗例3:情報収集が不足し、自社に都合の良いマップになる

顧客へのヒアリングやデータ分析を怠り、マーケティング担当者の「推測」や「願望」に基づいてマップが作成されるケースです。「顧客はきっと、この段階で当社のこの機能に魅力を感じているはずだ」といった、自社に都合の良いだけの、現実と乖離したものになってしまいます。

- 回避策

事実に基づいて作成することを徹底しましょう。

MA/CRM/アクセス解析ツールといった「定量的データ」に加え、営業・CSへのヒアリング、そして可能であれば「実際の顧客インタビュー」という「定性的データ」を必ず収集してください。特に、失注した顧客や、比較サイトのネガティブな口コミは、自社の弱点を特定する上で非常に重要です。

まとめ

本記事では、BtoB特有の「複数関係者」「長期検討」という複雑な購買プロセスを可視化する、カスタマージャーニーマップの作り方と運用法を解説しました。

顧客のジャーニーを可視化することは、データに基づいたマーケティングの第一歩です。しかし、地図を手に入れるだけでは目的地には着けません。重要なのは、その地図を使って実際に行動(施策)を起こし、顧客の反応を見ながら地図を更新し続けることです。

「顧客のジャーニーは可視化できたが、各フェーズの顧客に最適なアプローチを実行する仕組みがない」

「データに基づいて営業とマーケティングの連携を強化し、商談創出を自動化したい」

もしこのようにお考えであれば、顧客の行動や属性に合わせて最適なコミュニケーションを自動化するMAツールの活用が次のステップになるかもしれません。