SFAとは?CRM・MAとの違いと失敗を防ぐ選定基準

営業担当者によって成果がバラバラ。ノウハウが共有されず「属人化」している

SFA、CRM、MA…結局どれが自社の課題を解決するのか、違いがよく分からない

昔ツールを入れたが、誰も入力せず失敗した。また同じことにならないか不安だ

「営業の属人化」は、組織的な成長を妨げる大きな課題です。エース営業担当者の退職とともにノウハウが失われたり、案件の進捗が担当者しか分からない「ブラックボックス状態」に陥ったりすることは、企業にとって大きなリスクとなります。

SFAは、こうした課題を解決するために「営業活動を可視化・標準化」するツールです。一方で、類似したツールである「CRM」や「MA」との違いが曖昧なまま導入を進めたり、現場の使い勝手を無視したツールを選定したりした結果、「誰も入力しない」「コストだけがかかる」といった失敗に陥るケースも少なくありません。

本記事では、SFAの基本的な定義から、CRM・MAとの明確な違い、そして導入で失敗しないための「選定基準」と「定着のコツ」まで、BtoB企業の営業責任者や企画担当者に向けて網羅的に解説します。

SFAとは? 営業の「属人化」を防ぐ営業支援システム

まず、SFAが具体的に何を指し、どのような背景から注目されているのかを解説します。

SFAの定義と背景

SFAとは「Sales Force Automation(セールス・フォース・オートメーション)」の略語で、日本語では「営業支援システム」と訳されます。

その主な目的は、営業担当者が日々行う商談の進捗管理、顧客情報、行動履歴といったデータを一元管理し、活用することです。これにより、営業プロセス全体を可視化し、非効率な業務を自動化・効率化します。

従来、営業活動は個々の担当者の経験や勘に頼りがちでした。しかし、SFAの登場により、営業活動をデータに基づいて科学的に管理し、組織全体で成果を最大化するアプローチが可能になりました。

SFAが注目される営業課題(属人化・見える化不足)

SFAが特に注目される背景には、多くの企業が抱える「営業の属人化」と「プロセスの見える化不足」という根深い課題があります。

- 営業活動の属人化(ブラックボックス化)

「あの案件の進捗は、担当のAさんしか知らない」「Bさんが退職したら、主要な顧客との関係構築ノウハウが失われてしまった」といった状況です。SFAは、顧客情報や商談履歴を個人のPCや手帳ではなく、組織の共有財産として蓄積します。 これにより、担当者が変わってもスムーズな引き継ぎが可能になり、組織としての営業力を底上げします。

- 営業プロセスの見える化不足

「なぜ今月の売上目標は達成できなかったのか」「どの案件が失注しそうか」といった状況把握が、月末の報告会まで分からないケースです。SFAを導入すると、「アポ済み」「提案中」「クロージング中」など、各案件の現在のステータスがリアルタイムで可視化されます。 これにより、マネージャーは適切なタイミングでサポートに入ることができ、精度の高い売上予測も可能になります。

【課題別】SFA・CRM・MAの違いとは? 自社に必要なツール診断

SFAの導入を検討する際、必ずと言っていいほど比較対象となるのが「CRM」と「MA」です。これら3つは機能が重複する部分もありますが、本来の目的と得意領域が明確に異なります。

自社の課題がどこにあるのかを診断するためにも、まずは3つのツールの違いを正確に理解しましょう。

3つのツールの目的と管理領域の違い

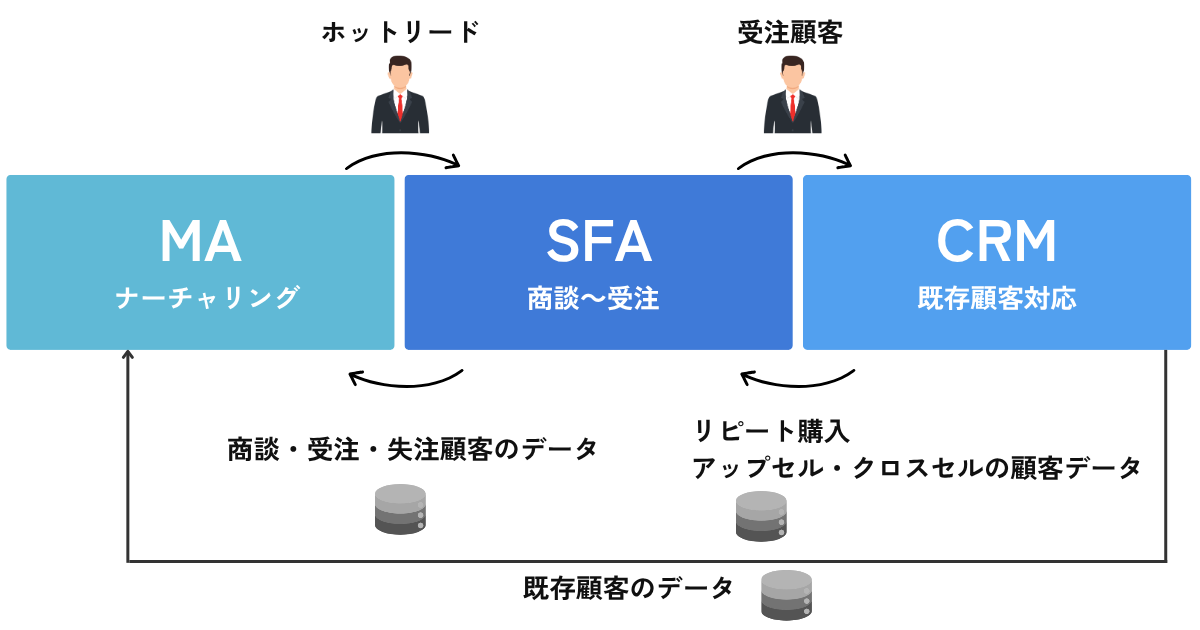

SFA・CRM・MAの役割は、顧客が商品やサービスを認知してから購入し、継続利用するまでの一連の流れ(マーケティングファネル)に当てはめると分かりやすくなります。

ツール | 主な目的 | カバーする領域 | 担当部門 |

|---|---|---|---|

MA | リード獲得・育成 | 商談化する「前」 | マーケティング |

SFA | 商談プロセスの可視化・管理 | 商談化してから受注する「まで」 | 営業 |

CRM | 既存顧客の情報管理と関係維持 | 受注した「後」 | 営業・CS |

MA:リード(見込み客)の獲得と育成

MA(マーケティングオートメーション)は、「商談」になる前の「見込み客(リード)」を獲得し、育成するプロセスを自動化・効率化するツールです。

Webサイトからの資料請求やセミナー申し込みなどで獲得したリードに対し、メール配信や行動追跡を通じて継続的にアプローチしま。そして、購買意欲が高まった「ホットリード」を選別し、営業部門(SFA)へ引き渡すのが主な役割です。

MAが解決する課題例

- Webサイトからの問い合わせは来るが、商談につながらない。

- 展示会で集めた大量のリードをフォローしきれていない。

- どの見込み客が「今、買う気があるのか」分からず、営業が非効率な電話を繰り返している。

関連記事:MAツールとは?機能・比較・選び方と活用事例を徹底解説

関連記事:【2025年版】MAツール比較|タイプ別の選び方を徹底解説

SFA:商談プロセスの可視化・管理

SFAが最も得意とするのは、「商談」が発生してから「受注」に至るまでのプロセス管理です。

営業担当者が「いつ」「どの顧客に」「どのような提案をし」「その結果どうだったか」を記録・管理します。マネージャーはこれらの情報を基に、案件の進捗を把握し、売上予測を立て、営業担当者に適切な指示を出します。

SFAが解決する課題例

- 営業担当者によって報告の粒度がバラバラで、案件の全体像が見えない。

- 営業会議が「報告」だけで終わり、具体的な「戦略」の話ができない。

- 売上の着地見込みが、月末になるまで勘に頼っている。

CRM:顧客情報の一元管理とLTV向上

CRM(顧客関係管理)は、その名の通り「顧客」との関係性に焦点を当てたツールです。

主な目的は、受注後の顧客情報(購入履歴、問い合わせ履歴、サポート状況など)を一元管理し、良好な関係を維持することです。これにより、アップセルやクロスセルを促進し、LTV(顧客生涯価値)の最大化を目指します。

CRMが解決する課題例

- 既存顧客へのフォローが属人化しており、解約や他社への乗り換えが発生している。

- 過去の購入履歴や問い合わせ履歴が分散し、適切な追加提案ができていない。

- 顧客満足度をデータで把握できていない。

関連記事:CRMとは?SFA/MAとの違い、機能、選び方、導入手順まで徹底解説

MAとの連携が重要な理由

SFAを導入しても、営業担当者がアプローチする「リードの質」が低ければ、商談化率や受注率は上がりません。SFAは商談管理のツールであり、見込み客の「意欲」を自動で高める機能は持っていないからです。

ここで重要になるのがMAとの連携です。

MAが「確度の高いリード」を育成・選別し、そのホットリード情報をSFAに自動で連携します。営業担当者は、MAによって検討度が高まった見込み客だけに集中してアプローチできるため、営業活動の効率と質が劇的に向上します。

両者を連携させて初めて、マーケティングから営業までの一連の流れが最適化されるのです。

SFAとCRMは一体型が多い理由

SFA(商談管理)とCRM(顧客管理)は、管理する領域が隣接しています。

既存顧客からの再発注というケースも少なくありません。そのため、「商談中」の顧客情報と「受注後」の顧客情報は、本来シームレスに繋がっているべきだからです。

そのため、近年の多くのSFA/CRMツールは、両方の機能を統合した「一体型」として提供されています。営業担当者は、新規商談から既存顧客のフォローまでを同じプラットフォーム上で管理できます。

関連記事:MA・SFA・CRMの違いとは?導入順・連携方法を徹底比較

SFAの主な機能と導入メリット

SFAが営業の属人化をどう解消するのか、具体的な機能とそれによって得られるメリットを見ていきましょう。

SFAの5大機能(案件管理・行動管理・予実管理など)

多くのSFAには、営業活動を支援するための以下のような機能が搭載されています。

- 案件管理機能

商談ごとの進捗状況、提案内容、受注予定日、受注確度、想定金額などを一元管理します。営業担当者は自身の案件を整理でき、マネージャーはチーム全体の案件パイプラインを把握できます。

- 顧客管理機能

取引先の基本情報(企業名、担当者、役職)や、過去の商談履歴、関連する活動履歴などを紐づけて管理します。

- 行動管理(活動報告)機能

営業担当者の日々の活動(訪問、電話、メール、日報)を記録・管理します。これにより、どのような活動が成果に結びついているかを分析できます。

- 予実管理(売上予測)機能

各案件の受注確度や金額に基づき、チームや個人の売上予測を自動で集計します。予算(目標)に対する進捗(実績)をリアルタイムで可視化します。

- レポーティング・ダッシュボード機能

蓄積されたデータを分析し、グラフや表で可視化します。活動量、案件の進捗、売上実績などを一目で把握できるため、迅速な意思決定に役立ちます。

メリット1:営業プロセスの可視化と標準化

SFAの最大のメリットは、個人の頭の中にしかなかった営業プロセスやノウハウが可視化されることです。

案件がどのフェーズで停滞しやすいのか、受注に至った案件の共通点は何かという勝ちパターンがデータで明確になります。この勝ちパターンを組織全体で共有し、営業プロセスを標準化することで、チーム全体の営業力を底上げできます。

また、過去の類似案件の対応履歴や提案資料が「ナレッジ」として蓄積されるため、新入社員の教育や、難しい案件への対応にも役立ちます。

メリット2:データに基づく正確な売上予測

従来、売上予測は営業担当者の「今月はイケそうです」といった感覚的な報告に頼りがちでした。

SFAを導入すれば、各案件の確度や金額がデータとして蓄積されるため、客観的かつ精度の高い売上予測が可能になります。経営層は、このデータに基づいて、リソースの配分、採用計画など、確実な経営判断を行えるようになります。

メリット3:営業報告の工数削減

営業担当者にとって、日報や週報の作成は大きな負担です。SFAに行動履歴や案件進捗を入力すれば、それがそのまま活動報告となります。

マネージャーも、リアルタイムで部下の動きを把握できるため、報告のためだけの会議を減らすことができます。

SFA導入が失敗する最大の罠:「入力が定着しない」

SFAは強力なツールですが、導入した企業のすべてが成功しているわけではありません。最大の失敗要因、それは「営業担当者がSFAに入力しなくなる」ことです。

なぜ営業担当者はSFAに入力しなくなるのか

データが入力されなければ、SFAはただの「高価な箱」です。可視化も分析もできません。では、なぜ現場は入力しなくなるのでしょうか。

- 単純に「面倒」だから

日々の活動で忙しい中、新しいツールに情報を入力する作業は、純粋な「業務負荷の増加」と捉えられがちです。

- メリットを感じないから

「マネージャーに管理されるためだけに入力させられている」と感じ、営業担当者自身へのメリットが見えないと、モチベーションは続きません。報告業務が楽になる、受注率が上がるなど、メリットが伝わらないとこういった事態に陥りがちです。

- 操作が複雑だから

多機能すぎてどこに何を入力すればよいか分からない、画面遷移が多い、モバイルで使いにくいなど、ツールの操作性が悪いと、入力が億劫になります。

失敗事例:多機能・複雑なツール選定と厳しすぎる入力ルール

導入失敗の典型的なパターンは、経営層や管理部門が「あれもこれも可視化したい」と意気込み、現場の意見を聞かずに多機能で複雑なツールを選定してしまうことです。

さらに、「定着させるため」と称して、「必須項目を30個設定する」など最初から厳格な入力ルールを課してしまうと、現場は入力するだけで疲弊し、SFAを使うこと自体が目的化してしまいます。

SFAが形骸化したらどうなるか?

SFAが形骸化すると、導入コスト(初期費用+月額利用料)が無駄になるだけでなく、従来のExcel管理とSFAへの入力といったように二重入力が発生するなど、導入前よりも業務が非効率になるという最悪の事態を招きます。

予算の無駄遣いであると同時に、営業部門の士気を低下させる要因にもなり得ます。

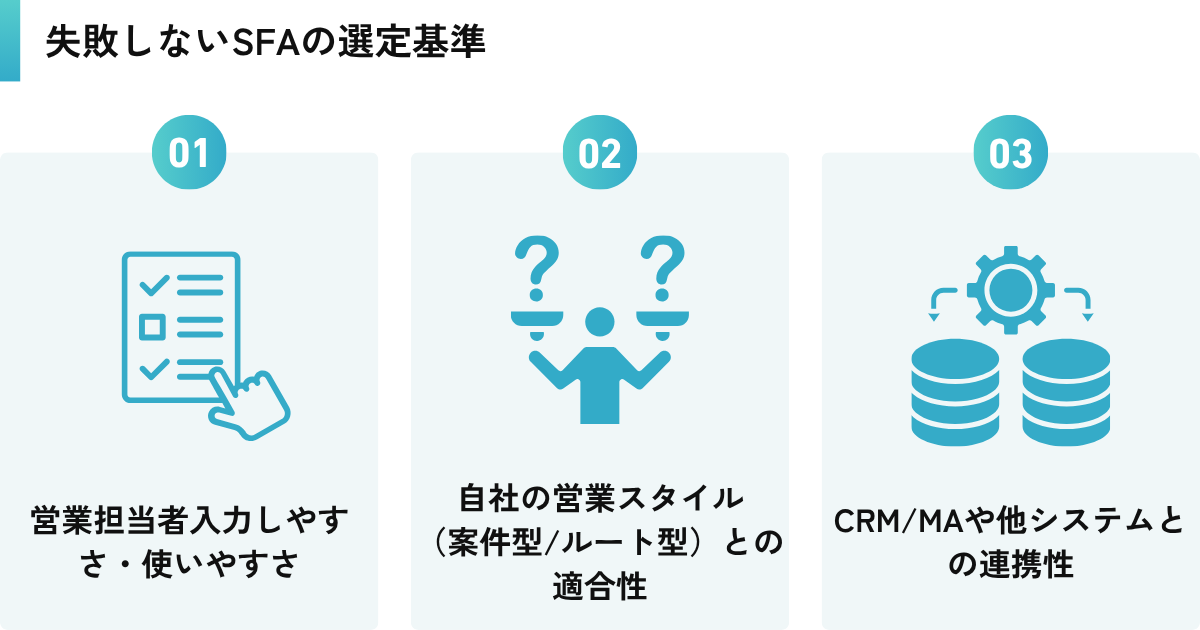

失敗しないSFAの選定基準:「入力しやすさ」と「連携性」

では、SFA導入を成功させるためには、どのような基準でツールを選定すべきでしょうか。失敗の罠を回避するために、機能の多さよりも「現場の使いやすさ」と「他システムとの連携性」を重視することが不可欠です。

- 営業担当者入力しやすさ・使いやすさ

- 自社の営業スタイル(案件型/ルート型)との適合性

- CRM/MAや他システムとの連携性

選定ポイント1:営業担当者入力しやすさ・使いやすさ

SFAの定着は、営業担当者が「これなら使えそうだ」と感じるかどうかにかかっています 14。

- 直感的な操作性:マニュアルを熟読しなくても、感覚的に操作できるか。

- 入力負荷の軽減:名刺スキャン機能や、他ツール(カレンダーやメール)からの自動取り込みなどで、入力の手間をどれだけ減らせるか。

- モバイル対応:外出先からスマートフォンやタブレットで簡単に入力・確認できるか。

無料トライアルやデモを活用し、必ず現場の営業担当者自身に触ってもらい、フィードバックを得ることが重要です。

選定ポイント2:自社の営業スタイル(案件型/ルート型)との適合性

自社の営業プロセスにツールが合っているかも重要です。

- 案件型(新規開拓型):新規の商談をゼロから創出し、フェーズ管理を重視する場合。案件ボード(カンバン方式)などで視覚的に進捗管理できるツールが適していることがあります。

- ルート型(既存深耕型):既存顧客への定期訪問や追加提案がメインの場合。過去の取引履歴や顧客情報(CRM機能)をリッチに管理できるツールが求められます。

選定ポイント3:CRM/MAや他システムとの連携性

SFAは単体で使うものではなく、他のシステムと連携させて初めて真価を発揮します。

特にMAとの連携は必須です。MAで育成したホットリードを、自動でSFAの案件情報として登録できるか、シームレスなデータ連携が可能かを確認しましょう。

その他、名刺管理ソフト、チャットツール、ERP(基幹システム)など、既存システムとの連携性も確認が必要です。

押さえておくべきSFA選定チェックリスト(比較表)

SFAを具体的に比較検討する際は、以下の項目をリストアップし、各ツールを評価することをおすすめします。

評価軸 | チェックポイント(例) | 優先度 | A社 | B社 | C社 |

|---|---|---|---|---|---|

UI/UX(入力しやすさ) | □ 直感的な画面か □ モバイル対応(アプリ)はあるか □ 入力補助機能(名刺スキャン、自動連携)はあるか | 高 | |||

連携性 | □ MAと連携できるか(もしくは一体型か) □ CRMと連携できるか(もしくは一体型か) □ API連携は可能か(チャットツール、カレンダー等) | 高 | |||

機能 | □ 案件管理は自社に合うか □ 予実管理・レポーティングは十分か □ 行動管理(日報)は簡単か | 中 | |||

コスト | □ 初期費用はいくらか □ 月額費用(1ユーザーあたり)はいくらか □ 最低利用ID数・契約期間の縛りはあるか | 中 | |||

サポート体制 | □ 導入時の設定サポートはあるか(無料/有料) □ 導入後の運用サポート(問合せ窓口、専任担当)はあるか □ マニュアルやヘルプページは充実しているか | 中 |

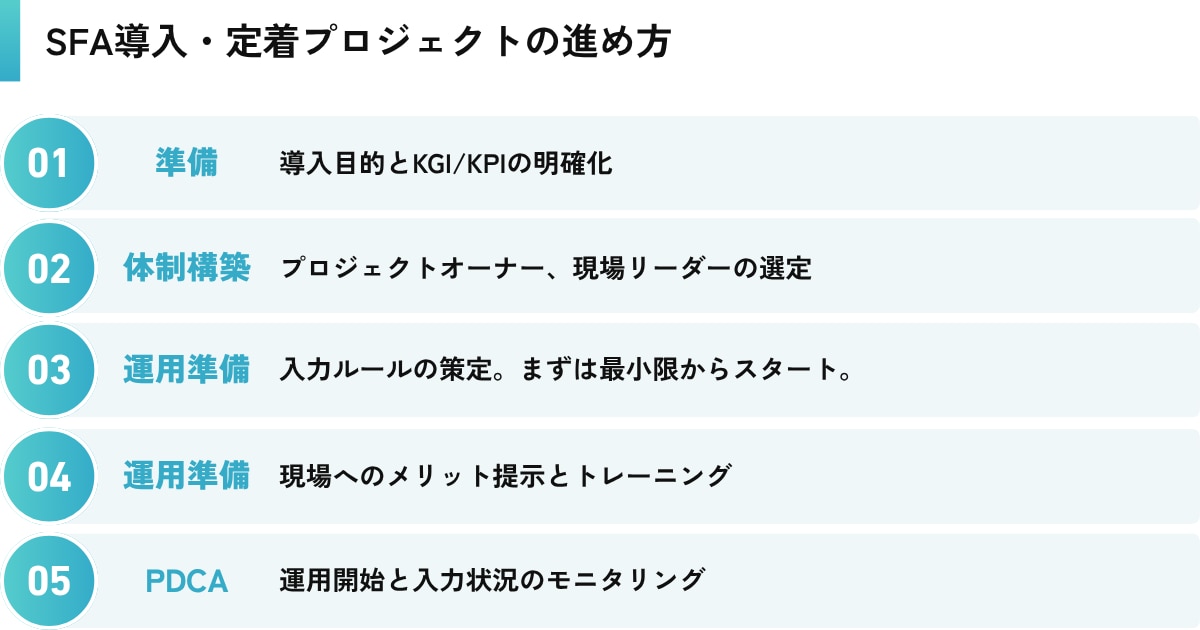

SFA導入・定着プロジェクトの進め方

ツールを選定したら、次は「導入」と「定着」のフェーズです。ツールを入れて終わりではなく、現場で使われ続けるための仕組みづくりが成功の鍵を握ります。

導入目的とKGI/KPIの明確化

体制構築(プロジェクトオーナー、現場リーダーの選定)

入力ルールの策定

現場へのメリット提示とトレーニング

運用開始と入力状況のモニタリング

1. 導入目的とKGI/KPIの明確化

まず、「なぜSFAを導入するのか」という目的を明確にします。

「営業の属人化を解消する」「売上予測の精度を80%にする」「商談化率を10%向上させる」など、具体的なKGI/KPIを設定することで、導入プロジェクトのゴールが明確になります。

導入後に予想される成果を数字で示すことで、導入時の社内稟議も通りやすくなります。

2. 体制構築(プロジェクトオーナー、現場リーダーの選定)

SFA導入は全社的なプロジェクトです。決裁権のある役職者が「プロジェクトオーナー」として強力なリーダーシップを発揮することが不可欠です。

同時に、現場の営業担当者から「現場リーダー」を選出し、ツールの選定やルール決めに参画してもらうことで、「押し付けられたツール」ではなく「自分たちが選んだツール」という当事者意識を醸成します。

3. 入力ルールの策定

定着を成功させる最大のコツは、入力ルールを「最小限」から始めることです。

最初から完璧を目指し、入力項目を増やしすぎると必ず失敗します。まずは「案件名」「顧客名」「受注予定日」「受注確度」「金額」といった、売上予測に必要な最低限の項目からスタートし、現場が慣れてきたら徐々に項目を追加(PDCA)していくアプローチが有効です。

4. 現場へのメリット提示とトレーニング

営業担当者に対して、「SFAに入力することで、あなた自身の業務がどう楽になるか」というメリットを明確に提示します。

- SFAに入力すれば、面倒なExcelの日報や週報の提出は不要になります

- 過去の成功事例がすぐに検索でき、提案資料作成の時間が短縮できます

こうしたメリットを伝えたうえで、具体的な操作方法のトレーニング・勉強会を実施し、導入時の不安を取り除きます。

5. 運用開始と入力状況のモニタリング

導入して終わりではありません。運用開始後、マネージャーは定期的に入力状況をモニタリングします。

入力が進んでいない場合は、「操作が分からないのか」「ルールが複雑すぎるのか」など、その原因をヒアリングし、改善します。SFAのダッシュボードを見ながら営業会議を行うなど、「SFAのデータを見て仕事をする」文化を醸成していくことが重要です。

【実務担当者が選ぶ】おすすめSFA3選

BtoB企業の実務担当者である編集部が厳選した主要SFAツールを3つご紹介します。

各ツールの特徴、向いている企業層、使い分けのポイントまで、「結局どれを選べばいいのか?」という疑問にお答えします。

ツール名 | 主な特徴 | 向いている企業層 | 料金体系(税抜) |

|---|---|---|---|

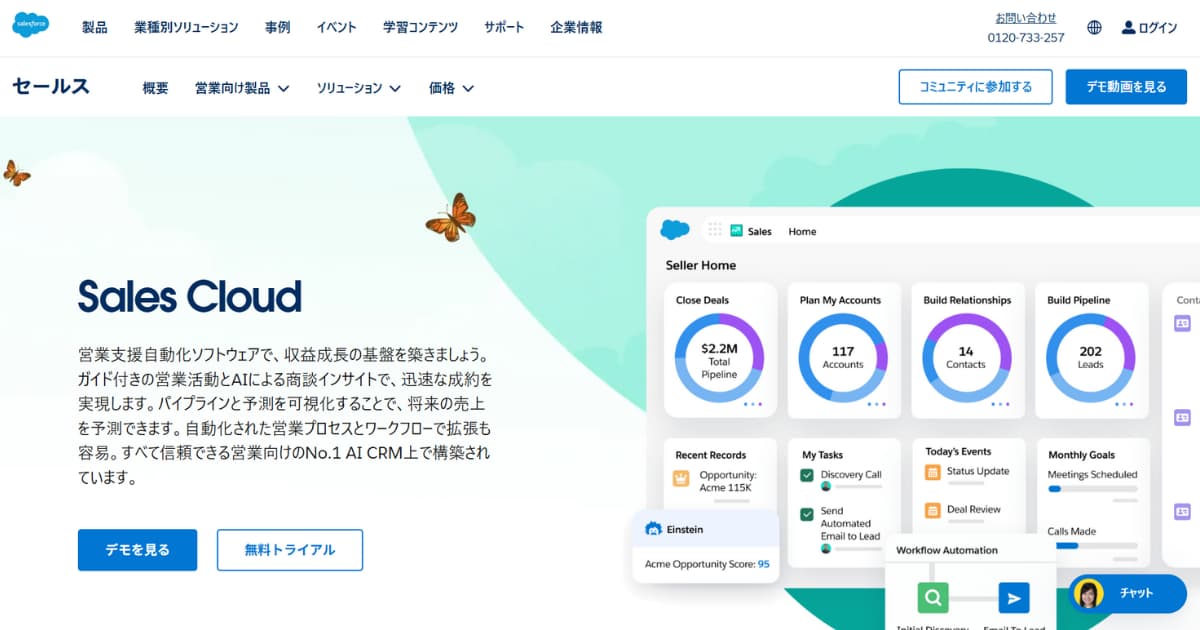

Salesforce Sales Cloud | 世界No.1のCRM/SFA。 | 中堅〜大企業 ・グローバル展開企業 ・複雑な営業プロセスを持つ企業 | 3,000円〜/月/ユーザー (プランにより大きく異なる) |

ネクストSFA | 国産SFA。シンプルで直感的なUIと手厚い専任サポートが特徴。低コストで導入しやすい。 | 中小企業〜中堅企業 ・初めてSFAを導入する企業 ・サポート体制を重視する企業 | 月額30,000円〜(5ユーザー分を含む) |

Mazrica Sales | 直感的な案件ボード(カンバン方式)とAIによる案件予測が特徴の国産SFA/CRM。 | 中小企業〜中堅企業 ・スタートアップ(10名〜) ・視覚的な案件管理を好む企業 | 6,500円〜/月/ID (10ID〜の契約可能) |

世界No.1の実績と拡張性を誇る「Salesforce Sales Cloud」

Salesforceは「機能の網羅性・拡張性」を最重要視する中堅〜大企業に最適です。

世界No.1のシェアを誇るSFA/CRMの王道であり、グローバルスタンダードとしての信頼性は抜群です。AI(Einstein)による高度な売上予測や案件分析、AppExchangeによる無数の外部アプリ連携、大規模組織に対応する複雑な権限設定やカスタマイズ性は、他の追随を許しません。

一方で、その多機能性ゆえに「導入・定着の難易度が高い」という側面もあります。初期設定が複雑で、使いこなすには専門知識や社内の推進体制が不可欠です。

また、ライセンス費用も高額になりがちです。最安プランを見ると安価に見えがちですが、大企業が導入する場合は導入費用数百万円、月額数十万円という桁になってきます。

SFAの運用経験があり、予算とリソースを確保できる大企業向けのツールと言えるでしょう。

- 向いている企業: 中堅〜大企業、グローバル企業、SFA/CRMを全社基盤として高度に活用したい企業。

- 注意点:導入コストと運用負荷が高い。小規模企業には機能過多になる可能性がある。

公式サイト:https://www.salesforce.com/jp/sales/cloud/

中小企業の営業改革を支える「ネクストSFA」

ネクストSFAは、「導入コスト」と「サポートの手厚さ」を重視する中小企業に最適な国産SFAです。

最大の強みは、月額費用30,000円(5ユーザー)から利用できるコストパフォーマンスと、専任担当者による無制限の無料サポート体制にあります。導入時の設定支援から運用相談まで手厚くフォローしてくれるため、「SFAを初めて導入するが、社内にITに詳しい人材がいない」という企業でも安心して利用できます。

UIも国産ツールならではのシンプルで直感的な設計になっており、現場の営業担当者が定着しやすい点も魅力です。Salesforceのような高度な分析やカスタマイズ性には劣りますが、SFAの基本機能(案件・行動・顧客管理)を低コストでスタートしたい中小企業にとって、非常に有力な選択肢となります。

- 向いている企業:中小企業、スタートアップ、初めてSFAを導入する企業、手厚いサポートを求める企業。

- 注意点:高度な分析やAI機能、グローバル対応は限定的。

公式サイト:https://next-sfa.jp/

AI案件予測で営業を科学する「Mazrica Sales」

Mazrica Salesは、「UIの使いやすさ」と「AIによる営業支援」のバランスを求める成長中の中小〜中堅企業に適しています。

旧Sensesとして知られるこのツールは、ドラッグ&ドロップで案件を管理できる「案件ボード(カンバン方式)」が特徴で、視覚的に進捗を把握しやすいUIが高く評価されています。

また、AIが過去のデータから案件のリスク(停滞や失注の兆候)を自動で分析・アラートしてくれるため、マネージャーの管理工数を削減しつつ、データドリブンな営業活動を支援します。

料金体系はSalesforceとネクストSFAの中間に位置します。初期費用は無料で、企業の成長フェーズに合わせてプランを柔軟に選択できます。名刺OCRや企業データベースとの連携による入力負荷軽減にも力を入れており、「現場の使いやすさ」と「データ活用の高度化」を両立させたい企業におすすめです。

- 向いている企業:中小〜中堅企業(特に営業10〜500名規模)、視覚的な案件管理を好む企業、AIによる営業支援に関心がある企業。

- 注意点:MA機能は別製品となる。最低利用ID数が設定されているプランが多い。

まとめ:SFAは「定着」させて初めて成果が出るツール

SFAは、営業の属人化を解消し、データに基づいた営業活動を実現する強力な武器です。

しかし、「導入」しただけでは機能しません。「現場の営業担当者」が日々ストレスなく入力し、蓄積されたデータを活用してこそ、初めて成果に繋がります。

多機能さやブランドイメージだけで選ぶのではなく、自社の営業担当者が「使いこなせる」か、そして「MAなど他システムと連携できる」かを最優先に、最適なツールを選定してください。

SFAで商談を可視化することに加え、その前段階である「ナーチャリング」も効率化・自動化したいとお考えなら、MAツールの導入が次のステップとなります。

ferret One for MAは、BtoBマーケティングに必要な機能を、誰でも使いこなせるシンプルさで提供することを目指して開発されました。SFAとの連スムーズに行え、マーケティング活動から営業活動までをシームレスに繋ぎます。