CRMとは?SFA/MAとの違い、機能、選び方、導入手順まで徹底解説

「CRM」「SFA」「MA」似たような言葉が多くて、結局どれが自社の課題を解決するのか分からない

顧客情報が営業、マーケティング、カスタマーサポートに点在していて、全体像が把握できない

ツールを導入しても、現場の営業担当者がデータ入力してくれず、宝の持ち腐れになりそうだ

CRM(Customer Relationship Management:顧客関係管理)とは「顧客との長期的な関係構築」を実現するためのツールです。

CRM普及の背景は、新規顧客の獲得コストの高騰です。その結果、既存顧客との関係性を強化し、長期的な信頼関係を築くことで収益を最大化する「LTV(顧客生涯価値)」の向上が、企業経営の最重要課題となっているのです。

しかし、CRMの導入を検討し始めると、「SFA」や「MA」といった類似ツールとの違いが分からず、混乱してしまう担当者様も少なくありません。どのツールを入れるべきかも悩ましいでしょう。

本記事では、BtoB企業のマーケティング・営業・経営企画担当者様に向けて、CRMの基本的な定義から、SFA/MAとの決定的な違い、導入メリット、具体的な機能、そして「導入の失敗」を避けるための実践的な選び方と導入ステップまで、網羅的に解説します。

- この記事の要点

CRMとは、顧客情報や対応履歴を一元管理し、部門横断で活用することで「LTVの最大化」を目指す経営手法、またはそのためのツール。

SFAは「営業活動の効率化(商談管理)」、MAは「マーケティング活動の自動化(リード育成)」に特化したツール。CRMはこれらを含む、より広範な「顧客とのあらゆる接点」を管理する基盤といえる。

CRM導入のメリットは、顧客情報の一元管理、営業・マーケ・CSの部門間連携強化、データに基づいた施策実行による売上向上にある。

ツール選定で失敗しないためには、機能の多さだけでなく「自社の課題タイプ(営業強化型か、マーケ連携型か)」「外部ツールとの連携性」「運用負荷(現場の使いやすさ)」を重視することが不可欠。

CRMとは?顧客関係を一元管理する「仕組み」を簡単に解説

CRM(Customer Relationship Management)とは、日本語で「顧客関係管理」または「顧客関係性マネジメント」と訳されます。まずは、その基本的な定義と目的、そして現代のBtoB企業になぜ不可欠なのかを解説します。

CRM(顧客関係管理)の基本的な定義

CRMとは、企業が顧客と良好な関係を築き、その関係性を長期的に維持・発展させていくための経営手法や戦略、そしてそれを実行・管理するためのツールの両方を指します。

多くの文脈で「CRMツール」を指して使われますが、本質は顧客中心のビジネスを実現するための仕組みそのものです。

この仕組みは、マーケティング、営業、CSなど、顧客と接する全部門が連携し、以下のような情報を一元管理・共有することから始まります。

- 基本情報:企業名、担当者名、役職、連絡先など

- 行動履歴:Webサイト訪問、メール開封、資料ダウンロード、セミナー参加履歴など

- 対応履歴:商談内容、問い合わせ履歴、クレーム内容、サポート対応記録など

これらの情報を一元化することで、企業は「A社が今どのような課題を持ち、過去にどんなやり取りがあり、次に何を提案すべきか」を、部門や担当者を超えて正確に把握できるようになります。

CRMの目的は「顧客LTVの最大化」

CRMの最終的な目的は、単に情報を管理することではなく、その情報を活用して顧客満足度を向上させ、「LTV(Life Time Value:顧客生涯価値)」を最大化することにあります。

LTVとは、一人の顧客(一社)が取引を開始してから終了するまでの間に、自社にもたらしてくれる総利益のことです。

CRMを通じて顧客のニーズや状況を深く理解し、適切なタイミングで最適な情報やサポートを提供し続けることで、顧客は「この会社は自分のことをよく理解してくれている」と感じ、信頼関係が深まります。

この信頼関係こそが、

- 既存契約の継続(解約率の低下)

- より高額なプランへのアップセル

- 別サービスや商品のクロスセル

- 優良顧客による新規顧客の紹介

といった行動につながり、結果としてLTVが最大化され、企業の収益は安定的に向上します。

なぜ今、CRMがBtoB企業に不可欠なのか?

現代のBtoBビジネスにおいて、CRMの重要性がかつてないほど高まっています。その背景には、主に以下の3つの理由があります。

- 市場の成熟と新規獲得の難化

多くの市場が成熟し、製品やサービス単体での差別化が難しくなっています。 また、インターネット広告費の高騰や競合の増加により、新規顧客の獲得コスト(CAC)は上昇し続けています。

この状況下で、新規獲得だけに頼るビジネスモデルは限界を迎えつつあり、既存顧客からいかに継続的に収益を上げるかが不可欠となりました。

- 顧客の購買行動の変化

BtoBの顧客は、営業担当者に会う前に、Webサイトや比較サイト、SNSなどで徹底的に情報収集を行います。マーケティング部門が獲得したリードも、すぐに商談化するとは限りません。 顧客の検討プロセスが長期化・複雑化する中で、マーケティング、営業、CSがバラバラに対応していては、顧客体験は著しく低下します。

そのため、CRMで情報を一元化し、顧客の検討フェーズに合わせた一貫性のあるアプローチが求められています。

- 働き方の変化と「属人化」のリスク

リモートワークの普及や人材の流動化により、特定の営業担当者だけが顧客情報を把握している属人化のリスクが顕在化しています。

担当者が退職・異動した途端に、その顧客との関係性が途切れ、過去の経緯が分からなくなる事態は、企業にとって大きな損失です。CRMに情報を集約することで、組織として顧客対応の質を担保し、ノウハウを蓄積する必要があります。

関連記事:BtoBマーケティングとは?基礎から手法・フェーズ別戦略マップまで解説

CRM・SFA・MAの違いとは?目的とデータ連携の視点で比較

CRMの導入を検討する際、最も多くの方が悩むのが「SFA」と「MA」との違いです。これらは機能が重複する部分もありますが、主たる目的と利用する部門、管理する顧客フェーズが明確に異なります。

関連記事:MA・SFA・CRMの違いとは?導入順・連携方法を徹底比較

ツール | 主な目的 | カバーする領域 | 担当部門 |

|---|---|---|---|

MA | リード獲得・育成 | 商談化する「前」 | マーケティング |

SFA | 商談プロセスの可視化・管理 | 商談化してから受注する「まで」 | 営業 |

CRM | 既存顧客の情報管理と関係維持 | 受注した「後」 | 営業・CS |

MAとの違い

MA (Marketing Automation、マーケティングオートメーション)

- 主目的:マーケティング活動の自動化・効率化

- 主な利用者:マーケティング担当者

- 管理フェーズ:リード獲得から商談化(ホットリード化)まで

MAは、Webサイト訪問、資料ダウンロード、セミナー申込などで獲得した大量のリードに対し、メール配信やWebコンテンツの出し分けなどを自動で行い、購買意欲を高めるリードナーチャリングためのツールです。

CRMとの違い

MAの目的が匿名客・見込み客を商談可能なリードに育成することにあるのに対し、CRMは既存顧客や商談中の見込み客も含めた、すべての顧客接点を管理します。

MAはCRMの「前段階」を担うツールと言えます。

関連記事:MAツールとは?機能・比較・選び方と活用事例を徹底解説

関連記事:【2025年版】MAツール比較|タイプ別の選び方を徹底解説

SFA(営業支援システム)との違い

SFA (Sales Force Automation)

- 主目的:営業活動の効率化・可視化

- 主な利用者:営業担当者、営業マネージャー

- 管理フェーズ:商談発生から受注まで

SFAは、営業担当者の日々の活動(訪問、電話、メール)、商談の進捗状況、案件ごとの受注確度や予定売上を管理するなど、営業活動に特化したツールです。

CRMとの違い

SFAの目的が商談(案件)を管理して営業プロセスを効率化することにあるのに対し、CRMは顧客を管理してLTVを最大化するという、より広範で長期的な目的を持っています。

多くのCRMツールはSFAの機能(商談管理)を含んでいますが、SFAは必ずしもCRMの全機能(マーケティング連携やCS機能)を持つわけではありません。

関連記事:SFAとは?CRM・MAとの違いと失敗を防ぐ選定基準

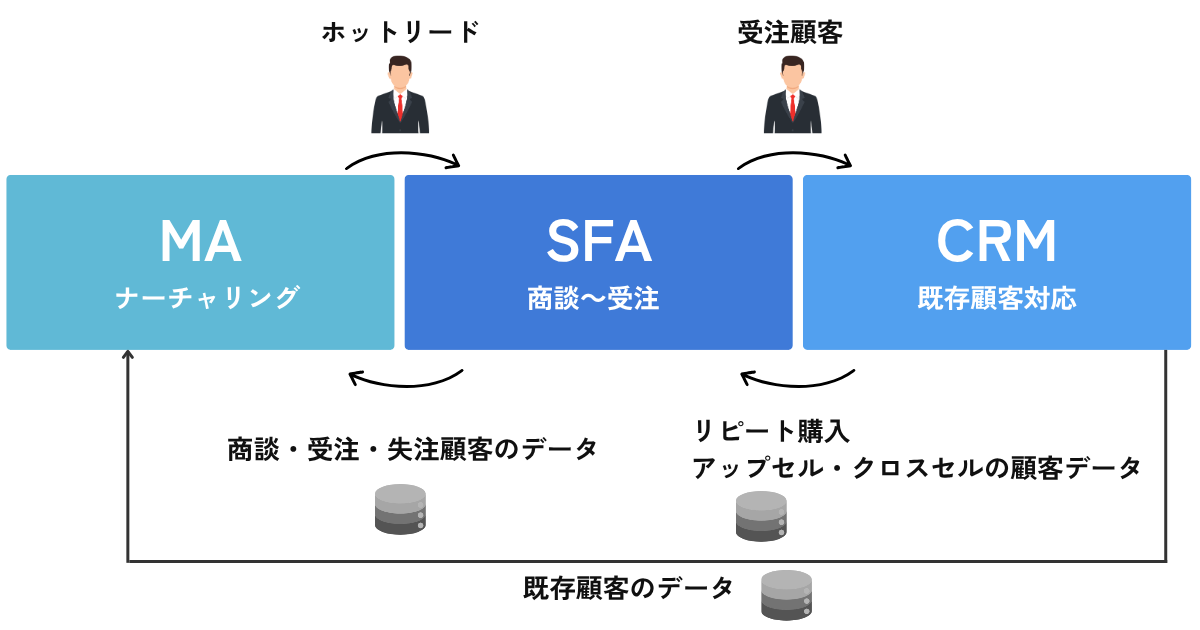

部門間にまたがる「顧客データの流れ」と各ツールの役割

3つのツールの関係性を、BtoBビジネスにおける顧客データの流れで整理すると分かりやすいかもしれません。マーケティング・営業フローをイメージしながら見てみてください。

- リード獲得・育成【マーケ部門:MA】

Webサイトや展示会でリードを獲得し、MAツールでメール配信などを行います。Webサイト閲覧、メール開封など顧客の行動をモニタリングして、検討度が高まった「ホットリード」を営業部門に引き渡します。

- 商談・受注【営業部門:SFA】

MAから引き渡されたホットリードに対し、営業がアプローチを開始します。 SFAツールで商談の進捗や活動履歴を管理し、受注を目指します。

- 顧客管理・LTV向上【全社(営業/マーケ/CS):CRM】

受注後、CS部門がCRMの情報を基に対応を開始します。 各部門がCRMの情報を参照し、CS・営業部門ではアップセル提案を行い、マーケティング部門では受注につながりやすい顧客のニーズを拾い上げて新コンテンツ制作したりと、各部門でデータを活用していきます。

このように、MA、SFA、CRMがシームレスにデータ連携することで、マーケティングから営業、CSまで一貫した顧客対応が可能となり、データの分断を防ぐことができます。CRMは、この流れ全体を支える「顧客データ基盤」としての役割を担うのです。

CRM導入のメリットと注意点

CRMを導入し、部門横断で顧客データを活用することで、企業は具体的にどのようなメリットを得られるのでしょうか。主なメリットと、導入時に考慮すべき注意点を解説します。

- メリット1:顧客情報の一元化と属人化の解消

- メリット2:営業活動の可視化と効率化

- メリット3:マーケティング施策の精度向上

- メリット4:カスタマーサポートの品質向上

- 注意点:導入・運用コストと定着の難易度

メリット1:顧客情報の一元化と属人化の解消

最大のメリットは、Excelや名刺管理ソフト、各担当者の記憶の中など、社内に散在していたあらゆる顧客情報がCRMに集約されることです。

- あの顧客の担当は誰か?

- 過去にどんなトラブルがあったか?

- 今、どんな提案をしているか?

これらの情報がいつでも誰でも正確に把握できるため、担当者の異動や退職による引き継ぎ漏れや、顧客対応の質の低下を防ぎ、属人化を根本的に解消します。

メリット2:営業活動の可視化と効率化

営業担当者ごとの商談進捗、活動量、受注確度、失注理由など、営業活動がリアルタイムで可視化されます。

「A社への提案が停滞している」「B社の失注理由が続いている」など、営業マネージャーは、データに基づいた的確なアドバイスが可能になり、チーム全体の営業力を底上げできます。

また、営業担当者としても、日報作成や見積書発行などの事務作業が効率化されるのがメリットです。

メリット3:マーケティング施策の精度向上

CRMに蓄積された「受注した顧客」や「LTVが高い優良顧客」の属性や行動履歴を分析することで、「どのような顧客に」「どのようなコンテンツが」響くのかが明確になります。

このデータをMAツールと連携させることで、より精度の高いターゲティング広告やメールマーケティングが可能になり、施策の精度が向上します。

メリット4:カスタマーサポートの品質向上

顧客からの問い合わせがあった際、過去の全履歴(購買履歴、商談内容、過去の問い合わせ)を瞬時に参照しながら対応できます。

「いつもお世話になっております。先日の〇〇の件ですね」といった、顧客の状況を理解した上でのスムーズな対応が可能となり、顧客満足度と信頼感の向上に直結します。

注意点:導入・運用コストと定着の難易度

一方で、CRM導入には注意点もあります。コストと、定着です。

- 導入・運用コスト

ツールのライセンス費用(初期費用+月額費用)に加え、導入時の設定やカスタマイズ、データ移行に専門知識が必要な場合、外部ベンダーへのコンサルティング費用が発生します。

- 定着の難易度

最も大きな課題が「現場の定着」です。特に営業担当者にとって、SFA(商談管理)機能へのデータ入力は「管理される」という抵抗感や「日々の業務負荷が増える」という感覚を生みやすく、入力が定着しないケースが多く見られます。

これらの注意点を乗り越える方法については、後ほど「導入成功のポイント」で詳しく解説します。

CRMの主な機能一覧|部門別の活用方法

CRMツールには多様な機能が搭載されていますが、ここではBtoB企業で活用される主要な5つの機能群と、それぞれの活用方法を紹介します。

- 顧客管理機能

- カスタマーサポート機能

- 営業支援機能(SFA領域)

- レポート・分析機能

顧客管理機能

CRMのメイン機能で、顧客(企業・担当者)の情報を管理する機能です。

主な機能

企業情報(業種、規模、住所など)、担当者情報(氏名、部署、役職、連絡先)、名刺情報のスキャン・登録、関連する活動履歴(商談、問い合わせ、メール)の紐付け

活用例

この顧客データベースを基盤に、営業・マーケティング・CSが同じ情報を参照して活動できます。全部門が同じ情報を見るため、一貫性のある施策を実行できるようになります。

カスタマーサポート機能

顧客からの問い合わせ対応やサポート業務を効率化する機能群です。

主な機能

問い合わせ管理(チケット管理)、FAQサイト構築、CTI連携(電話とPCの連携)、オペレーターの応対履歴管理

活用例

電話やメールで来た問い合わせを一元管理。「対応中」「完了」などのステータスを管理し、対応漏れを防ぎます。蓄積した問い合わせ内容は、営業や開発部門にフィードバックし、サービス改善に活かします。

マーケティング支援機能(MA領域)

既存顧客のアップセルやリピート購入を促進するための機能群です。

主な機能

メール一斉配信・ステップメール、キャンペーン管理(セミナーの効果測定など)

活用例

既存顧客に対して新機能の案内メールや活用セミナーの告知を配信し、アップセル・リピート購入を促進する。

営業支援機能(SFA領域)

営業活動の効率化と商談プロセスの管理を支援する機能群です。

主な機能

案件(商談)管理、活動履歴(日報)管理、スケジュール管理、タスク管理、売上予測・予実管理、見積書・請求書作成

活用例

営業担当者は日々の活動を入力し、マネージャーはダッシュボードでパイプライン(案件の進捗状況)を把握。受注確度の低い案件への早期テコ入れや、正確な売上予測に役立てます。

レポート・分析機能

蓄積されたデータを分析し、経営や施策の意思決定に活かす機能群です。

主な機能

ダッシュボード、各種レポート(営業活動分析、顧客属性分析、売上分析など)、データのエクスポート・インポート

活用例

経営者や各部門マネージャーが、自部門のKPI(重要業績評価指標)の進捗をリアルタイムで確認。「どの営業担当が目標を達成しているか」「どのチャネルからのリードが受注しやすいか」などを分析し、次の戦略を立てます。

CRMツールの選び方|失敗しないための実践的選定基準

市場には数多くのCRMツールが存在し、「どれが自社に最適か」を見極めるのは難しいものです。機能の多さや価格だけで選ぶと、導入後に「複雑すぎて使えない」「自社の業務に合わない」といった失敗に陥りがちです。

ここでは、BtoB企業がCRM選定で失敗しないための着眼点を紹介します。

- 自社の課題タイプを明確化する

- 機能の網羅性より「カスタマイズ柔軟性」と「外部連携性」を確認する

- 価格体系と総所有コストを比較する

- サポート体制と運用負荷(入力のしやすさ)を評価する

自社の課題タイプを明確にする

まず、「CRMを導入して、どの部門の、何を解決したいのか」という目的を明確にします。

『CRM・SFA・MAの違いとは?目的とデータ連携の視点で比較』で解説したとおり、自社に今本当に必要なツールがCRMなのか、必ず確認しましょう。

そのうえで、どの機能に強みのあるCRMを選ぶべきかを判断します。

それでは、営業強化型・マーケ連携型・CS強化型の3つのタイプから、自社に当てはまるものを確認してください。

解決したいメインの課題 | |

|---|---|

営業強化型 | 「営業プロセスが属人化している」「商談の進捗が見えない」「売上予測が立たない」 |

マーケ連携型 | 「リードは獲得できるが商談化しない」「マーケと営業の連携が悪い」「LTVの高い顧客層が不明」 |

CS強化型 | 「問い合わせ対応に時間がかかる」「解約率が高い」「顧客満足度が低い」 |

- 営業強化型

SFAと一体型のCRMがおすすめです。「SFA/CRMツール」と表記されていることが多いです。

選定ポイント:案件管理、パイプライン管理、活動履歴などSFA機能が充実しており、営業担当者が直感的に入力しやすいツール

- マーケ連携型

リード獲得・育成がボトルネックとなっている可能性が高いため、MAツールとの連携は必須となります。自社が導入しているMAツールと連携できるかどうか必ず確認しましょう。

選定ポイント:MAツールとのデータ連携がスムーズで、顧客の行動履歴を営業が確認しやすいCRM

- CS強化型

既存顧客の対応を強化する機能が充実したCRMを導入しましょう。

選定ポイント:カスタマーサポート機能(問い合わせ管理、FAQ)が充実しており、営業や開発部門へのフィードバックがしやすいツール

機能の網羅性より「カスタマイズ柔軟性」と「外部連携性」を確認する

あらゆる機能が搭載されている高機能ツールは魅力的に見えますが、使わない機能が多いとコストが無駄になり、操作も複雑になります。

それよりも、自社の業務フローに合わせて入力項目や表示画面を柔軟にカスタマイズできるか、そして現在利用している他のツール(MA、SFA、名刺管理、会計ソフト、チャットツールなど)とAPIなどでシームレスにデータ連携できるかを重視してください。

データ連携ができないと、二重入力の手間が発生し、必ず定着に失敗します。

価格体系と総所有コストを比較する

月額費用だけでなく、将来的な総所有コスト(TCO)を見積もることが重要です。

価格体系

ユーザー課金:利用する従業員アカウント数に応じて費用が増えます。営業全員で使うのか、一部の部門で使うのかで総額が大きく変わります。

データ量課金:登録する顧客(リード)数やデータベース容量に応じて費用が増えます。

初期費用:導入時の設定サポートやデータ移行にかかる費用。

アドオン(追加機能):標準機能だと思っていたものが、実は高額なオプション(アドオン)だった、というケースもあります。

「最初は安かったが、ユーザー数や顧客データが増えるにつれて高額になった」という事態を避けるため、自社の将来的な事業規模も考慮してシミュレーションしましょう。

サポート体制と運用負荷(入力のしやすさ)を評価する

特に中小企業やCRM初導入の企業にとって、サポート体制は生命線です。

- サポート体制

運用開始後に不明点をすぐ解決できる体制が整っているか確認しましょう。日本語のテクニカルサポートや24時間対応のチャットサポートなど、困ったときにすぐ頼れる体制があると安心です。

特にCRM初導入の場合は、導入時のオンボーディング支援の有無をしっかり確認しましょう。

- 運用負荷(入力のしやすさ)

見過ごされがちですが、実務では最も重要な点です。使いにくさや設定の手間が毎日続くとストレスになり、積み重なって重要な業務時間を圧迫してしまいます。

現場の担当者が、ストレスなくデータを入力できるか、UI(操作画面)が直感的かを必ずデモや無料トライアルで確認してください。入力が面倒なツールは、絶対に定着しません。

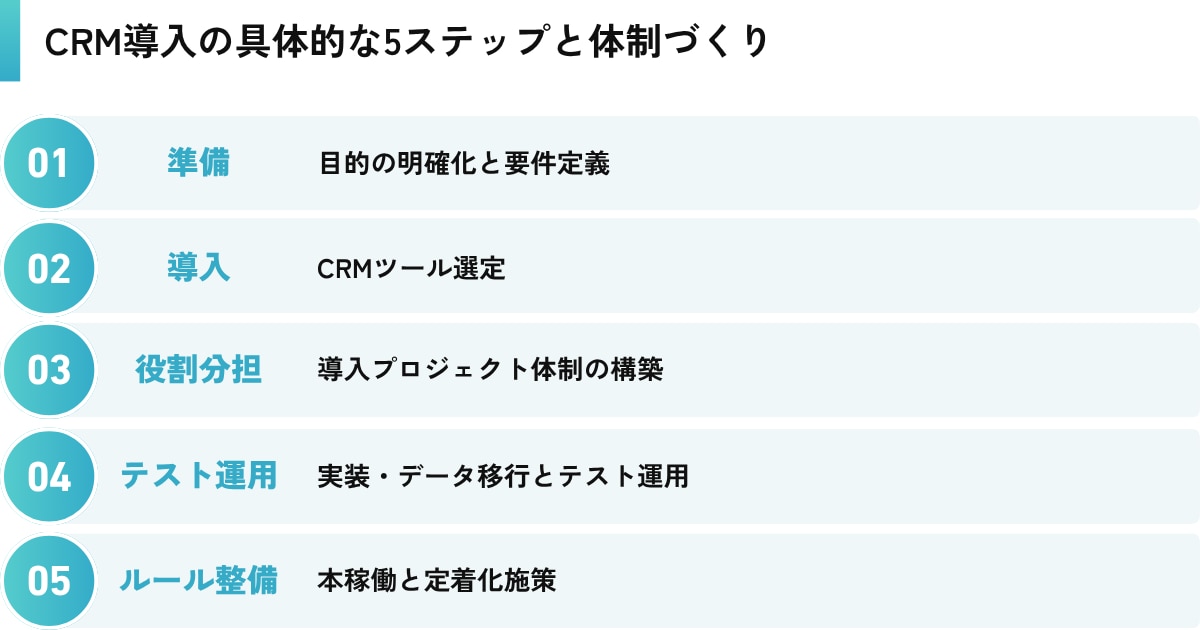

CRM導入の具体的な5ステップと体制づくり

ツールを選定したら、次は導入(実装)フェーズです。CRM導入は「ツールを導入して終わり」ではなく、部門をまたいだ「業務改革プロジェクト」であると認識しましょう。

- 目的の明確化と要件定義

- ツール選定

- 導入プロジェクト体制の構築(役割分担)

- 実装・データ移行とテスト運用

- 本稼働と定着化施策

1.目的の明確化と要件定義

「なぜ導入するのか」「導入して何を達成するか」という目的を明確にします。

この目的に基づき、必要な機能、連携すべき他システム、管理すべきデータ項目などの要件を定義します。

この段階で、導入によって現状のKPIをどのくらい改善できるか具体的に落とし込むことをおすすめします。要件がより目的に即したものになるだけでなく、社内稟議の際にROIを示す材料としても活用できます。(CRMの選定後に、ベンダーのサポートを受けながら検討しても問題ありません)

例

- 営業プロセスの属人化を解消し、商談化率を10%向上させ

- 「顧客情報を一元化し、CSの対応時間を20%削減する」

2.ツール選定

前章の選定基準に基づき、複数のツールを比較検討し、デモやトライアルを経て1社に絞り込みます。

→『CRMツールの選び方|失敗しないための実践的選定基準』の章を参考にしてみてください。

3.導入プロジェクト体制の構築(役割分担)

CRM導入プロジェクトを推進するための体制を構築します。

体制例

- プロジェクトオーナー:経営層や部門長など、最終的な意思決定と予算に責任を持つ人。

- プロジェクトマネージャー(専任担当者):実務の取りまとめ役。ベンダーとの調整、社内ヒアリング、進捗管理を行う。

- 各部門の代表者:営業、マーケ、CSなど、実際にツールを使う各部門から代表者を選出し、現場の要望や業務フローをヒアリングします。

4.実装・データ移行とテスト運用

決定した要件に基づき、ベンダーと協力してツールの設定を行います。

- 実装

入力項目の設定、ダッシュボードの作成、外部ツールとの連携設定など。

- データ移行

既存のExcelや名刺管理ソフトなどから、顧客データをクレンジング(重複や誤りを修正)しながら新CRMに移行します。

- テスト運用

一部の部門や担当者で先行して利用してもらい、不具合や使いにくい点がないかフィードバックを受け、修正します。

5.本稼働

全社で本稼働を開始します。同時に、導入成功の鍵となる「定着化」のための施策を行います。

- 運用ルールの整備

「商談が発生したら、当日中に必ず案件登録する」「顧客の役職が変わったら、必ず更新する」など、明確でシンプルな入力ルールを策定し、マニュアル化します。

- 社内勉強会の実施

ツールの使い方や、導入目的(なぜ入力が必要なのか)を全社に共有します。

- 継続的なサポート

導入後も定期的に現場の意見を吸い上げ、改善を続けます。

【実務担当者が選ぶ】おすすめCRMツール3選

BtoB企業の実務担当者である編集部が厳選した主要CRMツールを3つご紹介します。

各ツールの特徴、向いている企業層、使い分けのポイントまで、「結局どれを選べばいいのか?」という疑問にお答えします。

- Pipedrive|営業プロセスの可視化に特化した直感的

- Salesforce Sales Cloud|世界No.1の実績と拡張性を誇る

- Zoho CRM|圧倒的コストパフォーマンスと豊富な機能を両立

項目 | Pipedrive | Salesforce Sales Cloud | Zoho CRM |

|---|---|---|---|

月額料金(最低) | US$14/シート | 3,000円/ユーザー | 1,680円/ユーザー |

想定規模 | 中小〜成長企業 | 中堅〜大企業 | 中小〜中堅企業 |

特徴 | パイプライン管理特化、直感的UIで使いやすさ◎ | グローバルNo.1、高度なカスタマイズ | 高コスパ、豊富な機能 |

無料トライアル | 14日間 | 30日間 | あり(3ユーザーまで永久無料) |

日本語サポート | 限定的 | あり(パートナー企業多数) | 充実 |

AI機能 | あり | あり | あり |

カスタマイズ性 | 中程度 | 非常に高い | 高い |

外部連携 | 多数のツールと連携実績あり | 多数のツールと連携実績あり | 多数のツールと連携実績あり |

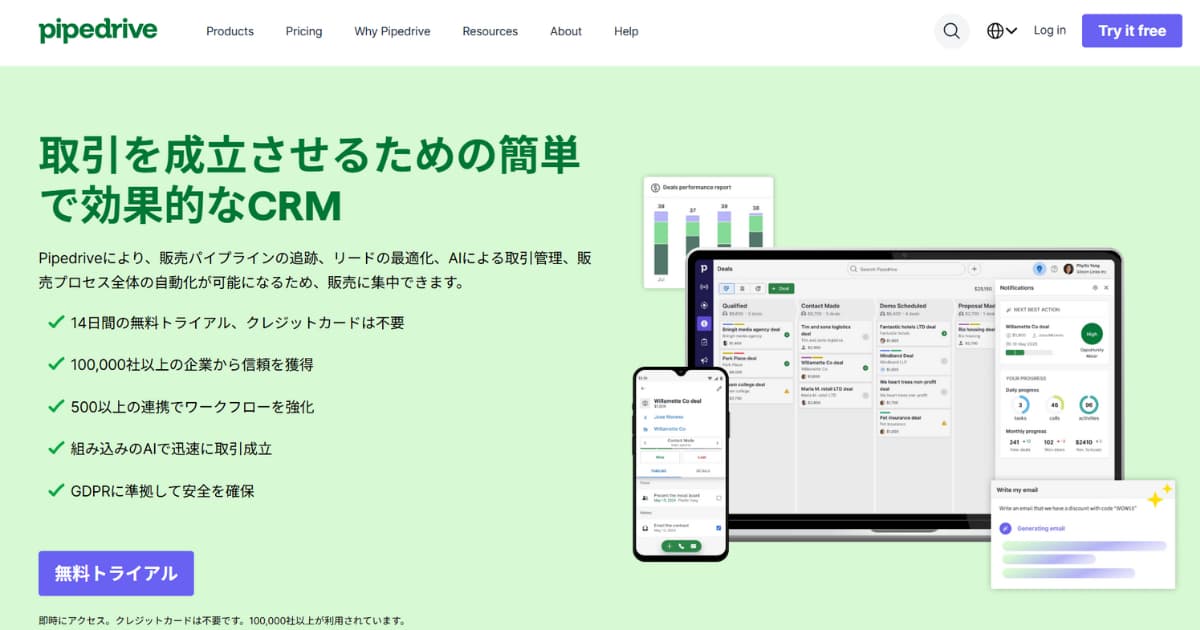

Pipedrive|営業プロセスの可視化に特化した直感的

エストニア発で世界10万社以上が導入しているCRMツール。

営業担当者の「使いやすさ」を最優先に設計されており、カンバン方式の直感的なパイプライン(商談)管理に強みがあります。シンプルで導入しやすく、SFA領域に特化しています。

- どのような企業におすすめか

中小企業〜成長企業、営業プロセスの可視化と標準化を最優先したい企業、SFA機能に特化してスモールスタートしたい企業。

- 費用(税抜)

Lite(約1,680円/月/ユーザー)からPremium(約4,600円/月/ユーザー)まで、比較的安価な価格帯が中心です。

公式サイト:https://www.pipedrive.com/ja

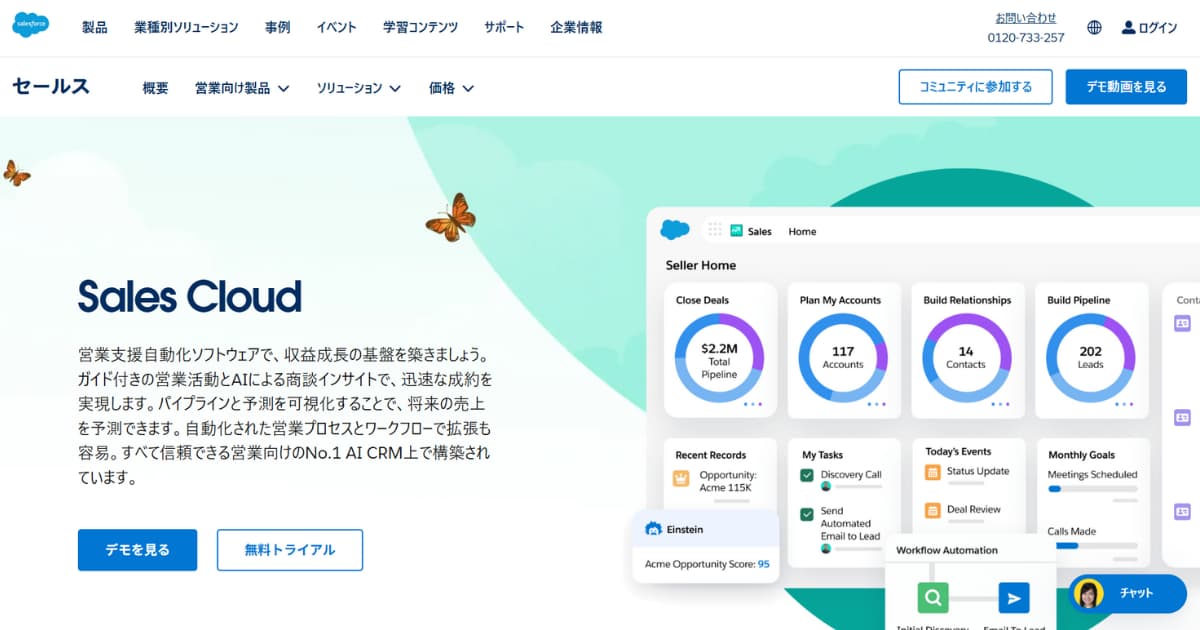

Salesforce Sales Cloud|世界No.1の実績と拡張性を誇る

Salesforce Sales Cloudは、CRM/SFA市場で圧倒的なシェアを誇るグローバルスタンダードです。

SFA・CRM機能が一体となったツールで、AI(Einstein)による高度な分析、AppExchangeによる5,000以上の外部アプリ連携、大規模組織向けの柔軟なカスタマイズ性が強みです。

業界では「なんでもできる」と評されるほどカスタマイズ性に優れていますが、その分、十分なスキルとマーケティング・営業の知識が必要となる点には注意が必要です。

- どのような企業におすすめか

中堅〜大企業、グローバル展開企業、複雑な営業プロセスや高度なデータ分析を必要とする企業。

- 費用

Starter Suite(3,000円/月/ユーザー)からEnterprise(21,000円/月/ユーザー)まで幅広くありますが、BtoBで本格利用する場合はEnterprise以上が推奨されるケースが多いです。ユーザ課金のため、月額費用は数十万~と見積もっておいた方がいいでしょう。

公式サイト:https://www.salesforce.com/jp/sales/cloud/

Zoho CRM|圧倒的コストパフォーマンスと豊富な機能を両立

インド発で世界30万社以上が導入するSFA/CRMツールです。

3ユーザーまで永久無料のプランがあり、有料プランも月額1,680円からと非常に安価ながら、MA、SFA、CS機能を網羅し、AI(Zia)も搭載する高機能さが魅力です。

- どのような企業におすすめか

中小企業〜中堅企業、コストを最重要視する企業、初めてCRMを導入する企業(無料プランで試せるため)

- 費用(税抜)

無料プラン(3ユーザーまで)、スタンダード(1,680円/月/ユーザー)から。

まとめ:CRMは部門横断の「顧客データ基盤」

CRMは、営業やマーケ、CSなど全部門が「顧客情報」という共通資産を活用し、LTV最大化を目指すための「顧客データ基盤」です。

とはいえ、全社的なCRM構築は壮大です。多くの企業は、まずMAやSFAを導入し、部門のデータ活用を整備することから着手するのが現実的なステップと言えます。

もし「まずマーケティング活動を強化したい」「将来的なSFA/CRM連携も見据えてMAを選びたい」とお考えなら、MAツールから検討を始めてみましょう。

当社のMAツール「ferret One for MA」は、SalesforceやPipedriveといった主要SFA/CRMともシームレスに連携可能ですので、その第一歩としてぜひご検討ください