顧客管理とは?ツールのデータ分断を防ぐ一元化・連携の2大戦略

営業部門が使っているSFAのデータと、マーケティング部門のMAのデータが連携されておらず、顧客の全体像が把握できない

各担当者がExcelやスプレッドシートで独自に顧客リストを管理しており、情報が属人化・分散している

顧客との関係性が事業の成長を左右する現代において、顧客管理の重要性はますます高まっています。しかし、便利なツールが増えた一方で、部門ごとに導入されたツールが乱立し、かえってデータが「分断」されてしまうという新たな問題が深刻化しているのです。

この記事では、顧客管理の基本的な考え方を改めて整理するとともに、多くの企業が陥りがちな「データの分断」という課題に焦点を当てます。その上で、解決策となる「一元管理」と「ツール連携」という2つの戦略的アプローチを具体的に解説。

自社の状況に合った顧客管理の形を見つけ、散在する顧客データを「資産」に変えるためのヒントを提供します。

顧客管理とは?:今あらためて整理する基本と目的

顧客管理は、単なる「連絡先リストの管理」ではありません。マーケティング、営業、カスタマーサポートといった各部門が持つ顧客情報を集約・分析し、顧客一人ひとりとの関係を深め、長期的な収益向上を目指すための経営戦略です。

まずは、その定義と目的、そして関連する主要なツールについて基本から確認していきましょう。

顧客管理の定義と目的(マーケ・営業・CS視点)

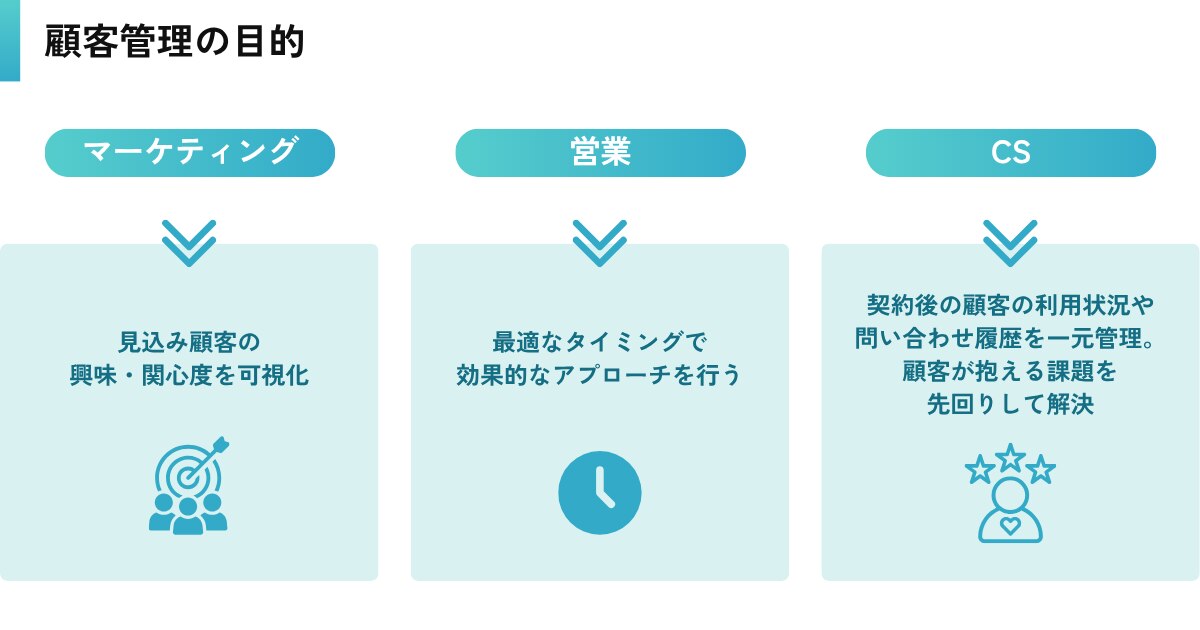

顧客管理の最終的な目的は、顧客満足度とLTV(顧客生涯価値)を最大化することにあります。この大きな目的を達成するために、各部門は異なる視点から顧客管理に取り組みます。

顧客管理の最終的な目的は、顧客満足度とLTV(顧客生涯価値)を最大化することにあります。この大きな目的を達成するために、各部門は異なる視点から顧客管理に取り組みます。

- マーケティング部門の視点

Webサイトの閲覧履歴やメールの開封率、セミナー参加履歴といった行動データを基に、見込み顧客(リード)の興味・関心度を可視化します。 その情報をもとに、顧客の検討フェーズに合わせた情報提供(リード獲得・育成)を行い、質の高い商談機会を創出することが目的です。

- 営業部門の視点

案件の進捗状況や過去の商談履歴、担当者情報を正確に把握し、最適なタイミングで効果的なアプローチを行うことが目的です。属人化しがちな営業活動を組織の資産に変え、成約率の向上や営業プロセスの標準化を目指します。

- カスタマーサクセス(CS)部門の視点

契約後の顧客の利用状況や問い合わせ履歴を一元管理し、顧客が抱える課題を先回りして解決することが目的です。そうしたサポートを通じて顧客満足度を高め、解約率の低下やアップセル・クロスセルの機会創出に繋げます。

このように、部門ごとにミッションは異なりますが、「顧客情報を活用して、より良い顧客体験を提供する」という点で目的は共通しています。

顧客管理のための主要ツール(CRM/SFA/MA/名刺管理など)の役割

顧客管理を効率的に行うために、様々な専門ツールが存在します。それぞれの役割を理解し、自社の課題に合わせて適切に組み合わせることが重要です。

関連記事:MA・SFA・CRMの違いとは?導入順・連携方法を徹底比較

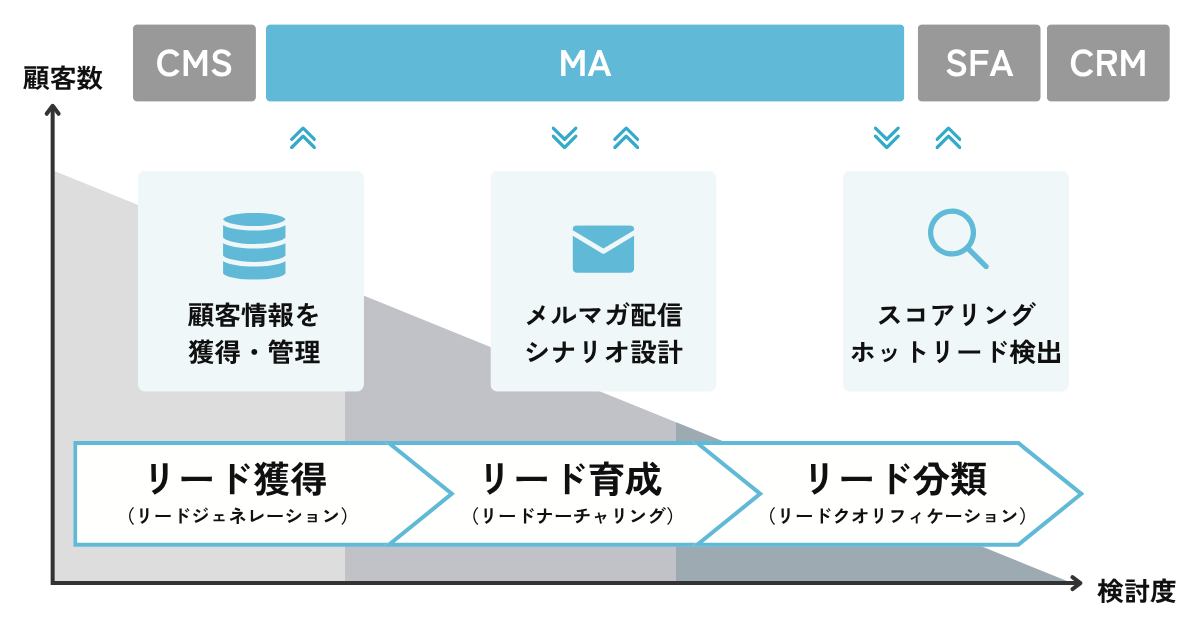

MA(Marketing Automation):マーケティングオートメーション

見込み顧客の獲得から育成(ナーチャリング)まで、マーケティング活動を自動化・効率化するツールです。Webトラッキングやメール配信、スコアリング・行動検知といった機能で、見込み顧客の検討度合いを高め、営業部門へと引き渡す役割を担います。

関連記事:MAツールとは?機能・比較・選び方と活用事例を徹底解説

SFA(Sales Force Automation):営業支援システム

営業活動に特化したツールで、商談の進捗管理、日々の営業報告、予実管理などを効率化します。個々の営業担当者の活動を可視化し、チーム全体の生産性向上を目的とします。

関連記事:SFAとは?CRM・MAとの違いと失敗を防ぐ選定基準

CRM(Customer Relationship Management):顧客関係管理システム

顧客の基本情報(社名、担当者、連絡先)から、問い合わせ履歴、購入履歴まで、顧客に関するあらゆる情報を一元管理するツールです。主にカスタマーサポートや営業部門で利用され、顧客との長期的な関係構築を支援します。

関連記事:CRMとは?SFA/MAとの違い、機能、選び方、導入手順まで徹底解説

名刺管理ソフト

展示会や商談で交換した名刺情報をデータ化し、社内で共有するためのツールです。MAやSFA、CRMと連携することで、人脈情報を営業活動に直接活かすことができます。

これらのツールはそれぞれ得意分野が異なり、複数を組み合わせて利用することで、より高度な顧客管理が実現可能です。

顧客管理がビジネス成果に直結する理由

なぜ、今これほどまでに顧客管理が重要視されるのでしょうか。

それは、市場の成熟化や競争の激化により、新規顧客の獲得コストが年々上昇しているためです。少ないコストで効率的に利益を上げるには、既存顧客との関係を維持・強化し、長期的に製品やサービスを使い続けてもらうことが不可欠になっています。

適切な顧客管理は、以下のような具体的なビジネス成果に繋がります。

売上の向上

顧客データに基づいた的確なアプローチにより、成約率の向上やアップセル・クロスセルの機会が増加します。

顧客満足度の向上

顧客の状況を全社で把握することで、一貫性のある質の高いサポートが可能になり、顧客満足度が向上します。

業務効率化とコスト削減

情報共有の円滑化や定型業務の自動化により、営業・マーケティング活動が効率化され、人件費などのコスト削減に繋がります。

データに基づいた意思決定

蓄積された顧客データを分析することで、製品開発やマーケティング戦略の改善に繋がるインサイトを得ることができ、より的確な経営判断が可能になります。

顧客管理は、もはや単なる業務効率化ツールではなく、企業の成長を支える経営基盤そのものと言えるでしょう。

顧客管理を取り巻く現状:ツールは増えたが「分断」が進行

多くの企業が顧客管理の重要性を認識し、MAやSFA、CRMといったツールを導入しています。

しかし、その一方で「ツールは導入したものの、データが分散してしまい、かえって非効率になっている」という声も少なくありません。ここでは、なぜ顧客データが分断されてしまうのか、その原因と具体的な課題について掘り下げます。

原因1:部門ごとに導入されたツールと、バラバラな管理項目

データの分断が起こる最も大きな原因は、部門ごとの「個別最適」です。

- マーケティング部は、リード育成のためにMAツールを導入。

- 営業部は、営業活動の管理に特化したSFAを導入。

- サポート部門は、問い合わせ管理に特化したCRMを導入。

このように、各部門がそれぞれの業務効率化を目的として、異なるベンダーのツールをバラバラに導入するケースは非常に多く見られます。その結果、同じ顧客の情報が複数のシステムに散在し、顧客の全体像を誰も把握できない「サイロ化」という状態に陥ります。

さらに問題を深刻にするのが、管理項目の不統一です。 例えば、マーケティング部では「役職」をプルダウンで管理しているのに対し、営業部ではフリーテキストで入力している、といったケースです。これではデータを統合しようとしても名寄せができず、正確な分析は行えません。

原因2:入力ルールの不徹底と、形骸化する運用体制

せっかく高機能なツールを導入しても、それを使うのが「人」である以上、運用ルールが徹底されなければデータはすぐに陳腐化・形骸化してしまいます。

よくある失敗例が、以下の通りです。

- 入力負荷の高さ

営業担当者にとって、SFAへの情報入力は本来の営業活動とは別の作業です。入力項目が多すぎたり、入力が面倒だったりすると、次第に入力されなくなり、情報が更新されなくなります。 - 入力ルールの曖昧さ

「株式会社」は付けるのか付けないのか、電話番号はハイフンありかなしか、といった細かなルールが統一されていないと、データが活用できなくなってしまいます。 - 目的意識の欠如

「なぜこの情報を入力する必要があるのか」「入力したデータがどのように活用されるのか」が現場の担当者に共有されていないと、データ入力のモチベーションは維持できません。

これらの問題は、ツール導入時に運用体制やルールを明確に設計しなかったことに起因します。ツールはあくまで箱であり、その中身であるデータをどう維持・管理していくかという視点がなければ、宝の持ち腐れとなってしまうのです。

顧客データの分断による具体的な課題

顧客データが分断・陳腐化すると、ビジネスの現場では様々な問題が発生します。

これらの課題は、日々の業務効率を低下させるだけでなく、企業の競争力そのものを削いでいく深刻な問題なのです。

- 引き継ぎロスと顧客体験の低下

営業担当者が変更になった際、前任者のSFAにしか情報が残っていないと、新しい担当者はゼロから顧客との関係を構築し直さなければなりません。顧客からすれば「前に話したはずなのに…」という不信感に繋がり、顧客体験を大きく損ないます。

- データ不整合による非効率

MAの顧客リストとSFAの顧客リストで情報が食い違っていると、どちらが正しいのかを確認する手間が発生します。また、マーケティング活動で獲得したリード情報が、既に営業がアプローチ中の既存顧客だった、というような非効率な動きも頻発します。

- 正確な分析が不可能に

どの施策がどれだけ売上に貢献したのか(ROI)を正確に把握するためには、マーケティングの活動履歴から商談、受注までデータが繋がっている必要があります。データが分断されていると、データに基づいた営業・マーケティング活動は実現できません。

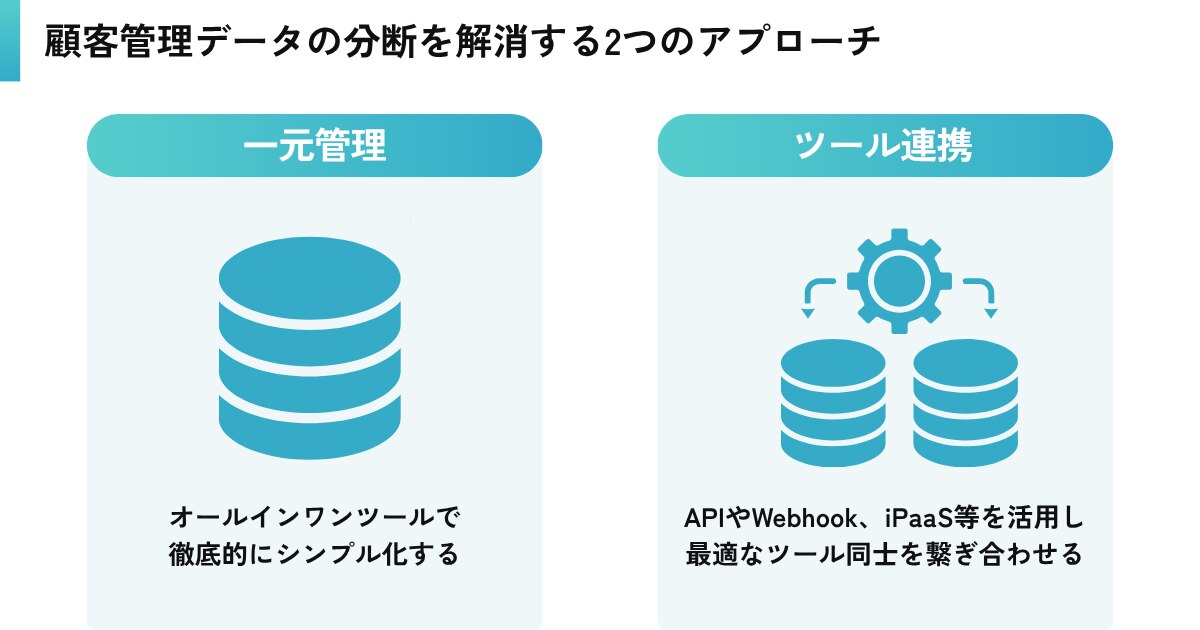

【解決策】顧客管理データの分断を解消する2つのアプローチ

部門ごとに散在し、サイロ化した顧客データをどうすれば統合し、活用できるのでしょうか。 アプローチは、大きく2つに分けられます。

それは、ひとつのシステムに情報を集約する「一元管理」と、それぞれの専門ツールを連携させてデータを同期させる「ツール連携」です。それぞれの戦略の概要と、どちらを選ぶべきかの判断基準について解説します。

- 【一元管理】:オールインワンツールで徹底的にシンプル化する

- 【ツール連携】:API等を活用し、最適なツール同士を繋ぎ合わせる

解決策①【一元管理】:オールインワンツールで徹底的にシンプル化する

「一元管理」は、MA、SFA、CRMといった複数の機能が統合された「オールインワンツール」を導入し、そこにすべての顧客情報を集約するアプローチです。

ツール例:ferret One(CMS+MA)、HubSpot(CMS+MA+SFA+CRM)、b→dash(CDP)

このようなツールを使えば、コンテンツ作成からリード獲得、メール配信、ナーチャリングまでの一連の流れを、ひとつの管理画面でシームレスに行うことができます。

メリット

- 最初からデータが統合されているため、システム間の連携設定が不要。

- 管理画面が統一されており、操作性がシンプルで分かりやすい。

- ベンダーへの問い合わせ窓口が一本化されるため、サポートを受けやすい。

デメリット:

- 各機能が専門ツールに比べてシンプルな場合がある。

- 自社の業務に不要な機能まで含まれていることがある。

- 他のシステムへの乗り換えが大規模になりやすい。

このアプローチは、「シンプルさを重視し、まずはひとつのプラットフォーム上でPDCAを高速で回したい」と考える企業に適しています。

解決策②【ツール連携】:API等を活用し、最適なツール同士を繋ぎ合わせる

「ツール連携」は、各分野で最も優れた専門ツールをそれぞれ選択し、それらをAPIやWebhook、iPaaSで連携させてデータを同期させるアプローチです。

例えば、MAツールで検知した「製品の価格ページを閲覧した」という見込み顧客の行動履歴を、API連携を通じて営業担当者が使っているSFAにリアルタイムで通知する、といったことが可能になります。これにより、各部門は使い慣れたツールを使い続けながら、部門間で必要なデータを共有できます。

メリット

- 各業務に最適なツールを選択できる。

- 既存のツールを活かしながら、段階的にシステムを拡張できる。

- 特定のツールが不要になった場合、その部分だけを入れ替えやすい。

デメリット

- ツール間の連携設定に専門的な知識が必要な場合がある。

- 連携部分でトラブルが発生した際、原因の切り分けが複雑になる。

- 複数のツールを契約するため、全体的なコストが割高になる可能性がある。

このアプローチは、「各部門の業務要件が高度で、専門ツールの機能を最大限に活用したい」「特定のツールを乗り換えたいが、現状の運用フローは変えたくない」と考える企業に適しています。

解決策①:一元管理で顧客データを集約する顧客管理方法

データ分断の解決策として「一元管理」を選択した場合、具体的にどのようなツール構成や選定ポイントが考えられるのでしょうか。

ここでは、CRMを中心に機能を統合するアプローチとツール選定で失敗しないための重要な視点について解説します。

CRM中心に統合する構成

一元管理を実現する代表的な方法が、CRMプラットフォームを中核に据える構成です。

多くのCRMツールは、顧客管理機能をベースとして、MAやSFAといった機能をアドオンまたは標準搭載しています。

ツール例)

業界のリーダーであり、非常に高いカスタマイズ性と豊富な機能群が特徴です。SFA機能である「Sales Cloud」、MA機能である「Account Engagement (旧Pardot)」などを組み合わせることで、顧客接点のあらゆるデータを統合できます。

CRMの機能をベースに、MA機能である「Marketing Hub」、SFA/CRM機能の「Sales Hub」をシームレスに連携することができるプラットフォームです。特にマーケティング領域に強みを持ち、無料のCRMから始められる点も魅力です。

非常に幅広いビジネスアプリケーションを提供するZohoスイートの中核製品です。低コストながら豊富な機能を備え、CRM Plusなどのパッケージを導入することで、マーケティングからサポートまで一気通貫での管理が可能になります。

これらのツールは、単一のデータベース上に顧客情報が蓄積されるため、部門を横断したデータ分析やレポーティングが容易になるという大きな利点があります。

選定ポイント

- 自社の業務フローをカバーできる機能範囲か

一元管理型ツールを選ぶ際に最も重要なのは、「自社のコアとなる業務フローを、そのツール一つで本当にカバーできるか?」という視点です。

例えば、BtoBのコンテンツマーケティングに注力している企業であれば、「ブログやお役立ち資料の作成・更新が誰でも簡単に行えるか」「作成したコンテンツとMA機能を連携させ、スムーズにメール配信できるか」といった点が重要な選定基準になります。

実際の業務を想定して、業務が滞ることがないかをシミュレーションすることが重要です。

- 拡張性があるか。事業拡大した際も使い続けられるか。

もう一つの重要なポイントは、機能の拡張性です。現時点での業務にはフィットしていても、将来的に事業が拡大したり、新たなサービスを開始したりした際に、システムが足かせになってはいけません。

例えば、オールインワンツールであっても、将来的に特定の外部ツールと連携させたくなる可能性があります。標準的なAPIが提供されているか、連携実績が豊富かを確認しておきましょう。

また、事業の成長に合わせて、より高度な機能が必要になるかもしれません。ユーザー数やデータ容量の追加、上位プランへのスムーズな移行が可能かどうかも重要なチェックポイントです。

初期のシンプルさを享受しつつも、将来のビジネスの変化に柔軟に対応できる。そんなバランスの取れたツールを選ぶことが、ポイントとなります。

解決策②:ツール連携で分散データをつなぐ顧客管理方法

各部門の業務効率を最大化するために、それぞれの分野で最適なツールを使い続けたい。そんなニーズに応えるのが「ツール連携」というアプローチです。

この場合、APIやWebhookという技術でつなぐ連携方法と、iPaaSというシステムでつなぐ連携方法があります。各方法の基本的な仕組みと、ツール選定で失敗しないためのポイントを解説します。

ケース1.API/Webhookでつなぐ

ツール連携を実現する技術に、APIとWebhookがあります。それぞれの仕組みを簡単に理解しておきましょう。

API

ツール同士が情報をやり取りするための「窓口」のようなものです。片方のツールが「この顧客情報をください」とAPIを通じてリクエストを送ると、もう一方のツールがAPIを通じて情報(データ)を返す、という仕組みでデータの同期を実現します。

多くのSaaSツールは、外部連携用にAPIを公開しています。

Webhook(ウェブフック)

APIが「こちらから能動的にデータを取りに行く」仕組みであるのに対し、Webhookは「特定のイベントが発生したら、自動的にデータを送りつける」仕組みです。 例えば、MAツールで「フォームが送信された」というイベントが発生した瞬間に、その顧客情報をSFAにリアルタイムで送信する、といった使い方をします。

ケース2.iPaaSでつなぐ

「ケース1」は専門的な知識が必要でハードルの高い連携方法です。ただ、近年では「iPaaS(Integration Platform as a Service)」と呼ばれるクラウドサービスを利用することで、誰でも簡単にツール連携を構築できるようになりました。

あたかも一つのシステムであるかのように、複数のツール間でデータをスムーズに流通させることが可能になります。特定のタスクや一連のプロセスを自動化できるため、「ワークフロー機能」といった呼ばれ方をしていることもあります。

ツール例)

数千種類以上のWebサービスに対応しており、「トリガー(きっかけ)」と「アクション(実行内容)」を設定するだけで、様々なツールを連携させることができます。プログラミング不要で、「Gmailで特定のラベルが付いたら、その内容をSlackに通知し、同時にスプレッドシートに記録する」といった連携が直感的に作成可能です。

関連記事:Zapierとは?自動化できることや使い方、料金、活用事例を徹底解説【BtoBマーケター・営業向け】

選定ポイント

ツール連携を前提とする場合、個々のツールの機能性だけでなく、「連携のしやすさ」が極めて重要な選定基準となります。

ケース①の場合

- APIの公開状況とドキュメント 連携したいツールがAPIを公開しているか、また、その仕様が書かれたドキュメント(技術者向けの説明書)が整備されているかを確認しましょう。APIが充実しているツールほど、柔軟な連携が可能です。

- 連携可能なデータ項目 ツール間で同期させたいデータ項目(例:顧客名、メールアドレス、行動履歴、商談ステータスなど)が、すべてAPI経由でやり取りできるかを確認する必要があります。

- 連携実績 導入したいツールが、すでに自社で利用しているSFAやCRMといった主要ツールとの連携実績が豊富にあるかを確認しましょう。

ケース②の場合

- 対応アプリ(コネクタ)の数と種類 自社で利用している、または将来的に利用する可能性のあるツールが、iPaaSの連携対象(コネクタ)に含まれているかを確認しましょう。対応アプリが豊富なほど、実現できることの幅が広がります。

- 料金体系 iPaaSの料金は、「実行できるタスク数」や「連携するアプリの数」によって変動することが一般的です。どの程度の連携を、どのくらいの頻度で実行するのかを事前にシミュレーションし、自社の利用規模に合ったプランを選びましょう。

自社に合う顧客管理方法はどっち?一元管理とツール連携の比較

「一元管理」と「ツール連携」、それぞれの特徴を理解した上で、最終的に自社はどちらの道を選ぶべきか。

自社の事業フェーズ、ITリテラシー、そして組織構造という3つの軸で現状を客観的に評価することが重要です。以下の基準を参考に、自社の状況を整理してみましょう。

自社に合う判断基準

判断基準 | 一元管理がおすすめ | ツール連携がおすすめ |

|---|---|---|

事業フェーズ | 創業期〜成長期。まずは基本的な顧客管理の型を素早く構築したい。 | 成熟期。各部門の業務が高度化・専門化しており、より高機能なツールが必要。 |

組織体制 | 少数精鋭で、ひとりの担当者がマーケティングから営業まで幅広く兼任している。 | 各部門が独立しており、専門の担当者がいる。部門間の連携ルールが明確。 |

ITリテラシー | 社内にシステム専門の担当者がいない。シンプルで誰でも使えるツールが良い。 | 社内に情報システム部門やAPI・Webhook連携の知識を持つ担当者がいる。 |

既存システム | これから本格的にツールを導入する。特定ツールへのこだわりは少ない。 | すでに各部門で専門ツールを導入・活用しており、それを活かしたい。既存の運用フローを変えたくない。 |

予算 | 初期費用やランニングコストを抑えたい。 | 各ツールの機能性を重視するため、ある程度のコストは許容できる。 |

重要なのは、どちらか一方が絶対的に優れているわけではないということです。自社の現状と将来の展望を見据え、最も無理なく、かつ効果的にデータを活用できる戦略を選択することが成功の鍵となります。

顧客管理~活用を成功に導く導入・運用体制の作り方

最適なツール戦略(一元管理またはツール連携)を決定し、ツールを導入したとしても、それだけでは顧客データは資産になりません。

むしろ、ここからがスタートです。データを真に活用できる状態にするためには、ルール作りとそれを推進する体制の構築が不可欠です。ここでは、導入後の運用で失敗しないための3つの重要なポイントを解説します。

データ項目の標準化と入力ルールの策定

部門横断での推進チームと責任者の任命

定期的なデータクレンジングと活用状況のレビュー

データ項目の標準化と入力ルールの策定

データの品質が低ければ、どんなに高機能なツールを使っても有益な分析結果は得られません。データの品質を担保するために、まず取り組むべきは「ルールの策定」です。

- 管理項目の定義

そもそも、どの顧客情報を管理すべきかを定義します。営業、マーケ、CSなど関係部署が集まり、「このデータは何のために取得し、どう活用するのか」を議論し、必要最低限の項目に絞り込みます。 - 命名規則の統一

株式会社」は(株)と略すのか、英語表記かカタカナか、といった表記の揺れを防ぐためのルールを明確に定めます。 - 入力形式の標準化

可能な限り、自由記述ではなくプルダウンメニューや選択式にし、入力されるデータの形式を統一します。これにより、入力者の負担軽減とデータ精度の向上を両立できます。 - 必須項目の設定

「これだけは必ず入力してほしい」という項目をシステム上で必須設定にし、入力漏れを防ぎます。

これらのルールは、一度決めたら終わりではなく、運用しながら定期的に見直し、改善していくことが重要です。

部門横断での推進チームと責任者の任命

顧客管理は、特定の部門だけで完結するものではありません。だからこそ、導入と運用を成功させるためには、部門の垣根を越えた推進体制が不可欠です。

- プロジェクト責任者の任命

まず、このプロジェクト全体に責任を持つオーナー(責任者)を明確にします。経営層に近い人物が就くことで、部門間の調整や予算確保がスムーズに進みます。 - 推進チームの結成

マーケティング、営業、カスタマーサクセス、情報システムなど、関連する各部門からキーパーソンを選出し、推進チームを作ります。このチームが中心となって、前述のルール策定やツールの選定、現場への浸透活動を行います。 - 現場の巻き込み

最も重要なのは、実際にツールを使う現場の担当者を早い段階から巻き込むことです。 彼らの意見をヒアリングし、ツールの選定やルール作りに反映させることで、「自分たちのためのシステムだ」という当事者意識が生まれ、導入後のスムーズな定着に繋がります。

「誰かがやってくれるだろう」という他人任せの姿勢では、プロジェクトは必ず頓挫します。明確な役割分担と責任体制が、成功の基盤となります。

定期的なデータクレンジングと活用状況のレビュー

どんなに厳密なルールを設けても、時間の経過とともにデータは劣化し、陳腐化していきます。担当者の退職による情報の古さ、入力ミスによる重複データなど、放置すればデータの品質は下がる一方です。

次のような取り組みを徹底しましょう。

- データクレンジングの定例化

「毎月最終金曜日は、担当顧客のデータを最新化する日」といったように、データクレンジングを業務プロセスに組み込みます。重複しているレコードを統合したり、古い情報を更新したりする作業を定期的に行うことで、データの鮮度を保ちます。 - 活用状況のモニタリング

各部門でデータがきちんと活用されているかを定期的にチェックします。 例えば、SFAの入力率やMAのキャンペーン実施数などをKPIとして設定し、その推移を追いかけます。 - 成功事例の共有と改善

ツールを活用して大きな成果を上げたチームや個人の事例を社内で共有し、他のメンバーのモチベーションを高めます。同時に、うまく活用できていない部門があれば、その原因をヒアリングし、ツールの設定変更や追加のトレーニングといった改善策を講じます。

顧客管理の運用は、地道なメンテナンスと改善活動を継続が必要です。根気強く、取り組んでいきましょう。

まとめ

本記事では、顧客管理の基本から、多くの企業が直面する「データの分断」という課題、そしてそれを乗り越えるための「一元管理」と「ツール連携」という2つの戦略について解説しました。

重要なのは、自社の事業フェーズ、組織体制、ITリテラシーを客観的に見極め、「今の自分たちに最も合った顧客管理方法は何か?」を冷静に判断することです。

しかし、記事を読み進める中で、「一元管理のシンプルさも捨てがたいが、各部門で使い慣れたツールの専門性も活かしたい」と感じた方も多いのではないでしょうか。

実は、この2つの戦略は必ずしも二者択一ではありません。

当社の「ferret One for MA」は、Webサイトの更新からマーケティング活動までを一元管理できるシンプルさを持ちながら、API・Webhook連携やワークフロー機能を搭載しているため、既存のSFAやCRMといった専門ツールと柔軟に繋がることも可能です。

もし、貴社が「シンプルさ」と「専門性」のどちらも諦めない、新しい顧客管理の形を模索されているのであれば、ぜひ一度私たちのサービス紹介資料をご覧ください。貴社の課題を解決するヒントが見つかるかもしれません。