セミナー集客の手法10選|成果の出るLP・メルマガの型も解説【テンプレート付】

セミナーを開催すると決めたものの、どうやって人を集めればいいのか分からない

以前セミナーを開催したが、思うように人が集まらず苦労した

BtoBマーケティングにおいて、セミナーは見込み顧客との重要な接点ですが、その「集客」に頭を悩ませる担当者は少なくありません。

適切なターゲットに、適切な方法でセミナーの魅力を伝えられなければ、どれだけ内容の濃い企画を用意しても成果には繋がりません。また、やみくもに集客施策を打っても、時間とコストがかかるばかりで、目標達成は遠のいてしまいます。

本記事では、セミナー集客がうまくいかない原因を紐解きながら、BtoBマーケティングで成果を出すための集客手法10選を目的・予算別に徹底解説します。さらに、申込率を最大化するLP(ランディングページ)やメールの作り方を、すぐに使えるテンプレート付きでご紹介。この記事を読めば、自社に最適な集客計画を立て、着実に成果へと繋げる道筋が見えるはずです。

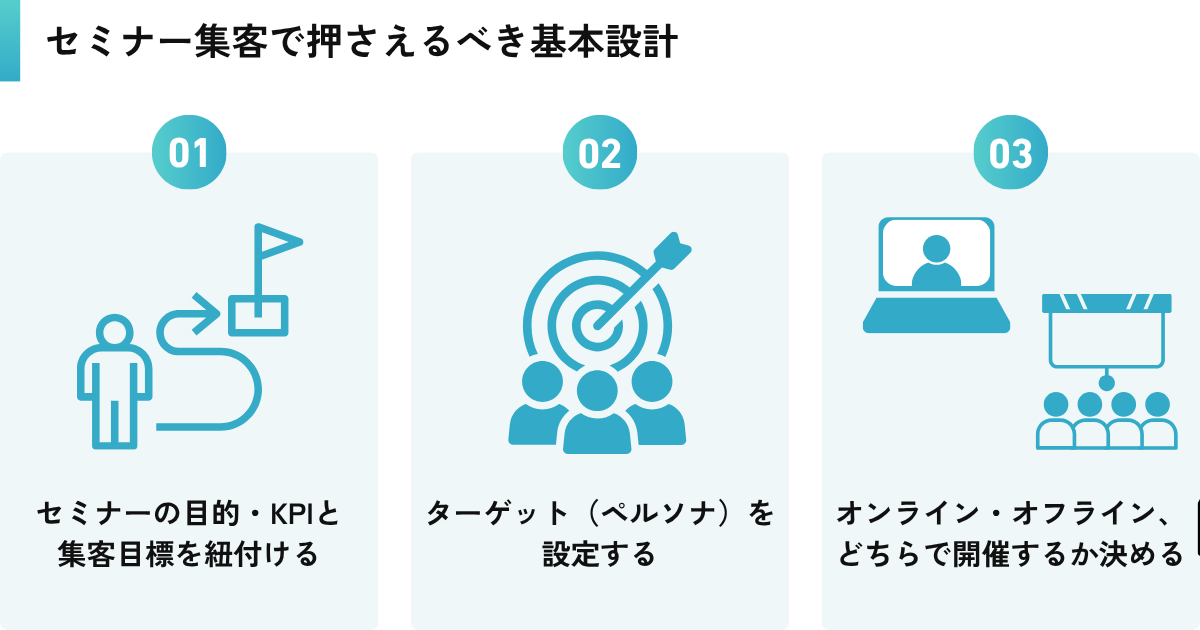

セミナー集客で押さえるべき基本設計

セミナー集客を成功させるためには、いきなり具体的な手法に飛びつくのではなく、まずはじめに「誰に、何を伝え、どうなってほしいのか」という基本設計を固めることが極めて重要です。

ここでは、集客活動を始める前に必ず押さえておきたい3つの基本設計について解説します。

セミナーの目的・KPIと集客目標を紐付ける

ターゲット(ペルソナ)を設定する

オンライン・オフライン、どちらで開催するか決める

セミナーの目的・KPIと集客目標を紐付ける

まずは、セミナーを開催する目的を明確にし、それを測定可能なKPIに落とし込みましょう。目的が曖昧なままでは、集客目標も施策の評価基準も定まりません。

例えば、「新規リードの獲得」が目的ならKPIは「新規申込者数」、「既存顧客の育成」が目的なら「特定セグメントからの申込率」や「商談化率」などが考えられます。

KPI設定の例

- 申込者数:セミナーに申し込んだ総数。

- 参加率(出席率):申込者のうち、実際に参加した人の割合。

- アンケート回答率:参加者のうち、アンケートに回答した人の割合。

- 有効リード獲得数(MQL):アンケート結果などから判断した、質の高い見込み顧客の数。

- 商談化率:セミナー参加者の中から商談につながった割合。

- 受注率・受注額:セミナー経由で最終的に受注に至った割合や金額。

目的とKPIが定まったら、そこから逆算して具体的な集客目標(例:申込者数100名、参加率60%)を設定します。この目標が、後述する集客チャネルの選定や予算配分の基準となります。

ターゲット(ペルソナ)を設定する

次に、「誰に」セミナーに参加してほしいのか、ターゲットを具体的に定義します。ターゲット設定が曖昧だと、セミナーの企画内容も告知メッセージも焦点がぼやけてしまい、誰にも響かないものになってしまいます。

ターゲットを明確にするためには、「ペルソナ」まで具体的に設定するのが有効です。ペルソナとは、自社の製品やサービスにとって最も重要で象徴的な顧客像を、具体的な人物像として詳細に設定する手法です。

ペルソナ設定の項目例

- 基本情報:氏名、年齢、性別

- 企業情報:業種、企業規模、役職、部署

- 業務内容:担当業務、ミッション、KPI

- 情報収集:よく利用するWebサイト、SNS、雑誌

- 課題・ニーズ:業務上で抱えている課題、悩み、実現したいこと

- セミナーに期待すること:どんな情報を得たいか、何が解決されれば満足するか

ペルソナを具体的に描くことで、「その人が本当に知りたい情報は何か?」「どのチャネルで告知すれば情報が届くか?」といった問いに対する解像度が格段に上がり、効果的なアプローチ戦略を立てられるようになります。

関連記事:BtoBペルソナ設計ガイド|企業・担当者別テンプレート&活用ステップ

オンライン・オフライン、どちらで開催するか決める

セミナーの開催形式には、オンライン(ウェビナー)とオフライン(会場開催)の2種類があり、それぞれにメリット・デメリットが存在します。ターゲットや目的に合わせて最適な形式を選択しましょう。

項目 | オンラインセミナー(ウェビナー) | オフラインセミナー(会場開催) |

|---|---|---|

メリット | ・居住地を問わず広範囲から集客可能 | ・参加者との深い関係構築がしやすい |

デメリット | ・通信環境に左右される | ・集客できるエリアが限定される |

近年はオンラインセミナーが主流ですが、特定の顧客と深い関係を築きたい場合や、製品のデモンストレーションを直接見せたい場合などは、オフライン開催の価値は依然として高いです。

【目的・予算別】セミナー集客の手法10選と選び方

セミナーの基本設計が固まったら、次はいよいよ具体的な集客手法の選定です。ここでは、BtoBマーケティングでよく用いられる10種類の集客手法を、それぞれの特徴やメリット・デメリットとあわせて解説します。

手法 | 主な目的 | ターゲット | コスト | 即効性 |

|---|---|---|---|---|

1. メールマガジン | 既存顧客育成 | 既存リスト | 低 | 中 |

2. 共催セミナー | 新規リード獲得 | 共催先の顧客 | 低〜中 | 高 |

3. オウンドメディア | 新規リード獲得 | 潜在層 | 中(人件費) | 低 |

4. プレスリリース | 認知拡大 | 広い潜在層 | 低〜中 | 低 |

5. SNS発信 | 認知拡大 | 潜在層・既存 | 低 | 中 |

6. Web広告 | 新規リード獲得 | 顕在層・潜在層 | 高 | 高 |

7. 集客サイト | 新規リード獲得 | 顕在層 | 中 | 高 |

8. 他社メディア | 新規リード獲得 | 潜在層 | 高 | 中 |

9. 営業による案内 | 既存顧客育成 | 既存・見込み | 低(人件費) | 高 |

10. インサイドセールス | 休眠顧客掘り起こし | 休眠リスト | 中(人件費) | 高 |

これらの手法は、単独で使うのではなく、複数組み合わせることで相乗効果が生まれます。自社の目的、ターゲット、予算、リソースを考慮し、最適な組み合わせを設計しましょう。

手法1:メールマガジン

自社で保有する顧客リスト(ハウスリスト)に対して、メールでセミナーを告知する最も基本的な手法です。既に自社と何らかの接点があるため、比較的高い反応率が期待できます。

全リストに一斉配信するだけでなく、顧客の属性や過去の行動履歴(資料ダウンロード、過去のセミナー参加歴など)に基づいて内容をパーソナライズすると、申込率が向上します。

- メリット:低コストで実施でき、セグメント配信によってターゲットに合わせた内容を送ることが可能。

- デメリット:リストの質と量が成果を左右する。配信頻度が高いと開封率が下がる可能性がある。

関連記事:セミナー案内メールの勝ちパターン|70通の分析で導いた「件名」と「本文」の型

手法2:共催セミナーの実施

他社と共同でセミナーを開催する手法です。自社だけではアプローチできない潜在顧客層にリーチできるため、新規リード獲得に非常に効果的です。

自社のターゲット層と親和性が高く、かつ競合関係にない企業を選ぶことが成功の鍵です。

- メリット:共催企業の顧客リストにもアプローチできるため、集客数を大幅に増やせる。共催企業の信頼性を借りることで、自社の認知度向上にも繋がる。

- デメリット:共催企業との調整(テーマ、登壇者、集客目標の分担など)に時間と手間がかかる。リードを共有してもらうためには集客ノルマがある場合が多い。

手法3:オウンドメディア(セミナー一覧ページ・関連記事)

自社サイト内にセミナー情報を掲載するページ(セミナー一覧ページ)を設けたり、関連するテーマのブログ記事内で告知したりする手法です。Webサイトへの訪問者を自然な形でセミナーへ誘導できます。

- メリット:流入があるオウンドメディアの場合は、安定した集客が見込める。

- デメリット:そもそも流入あるオウンドメディアに育てるためには、時間がかかる。質の高いコンテンツを定期的に作成・更新するリソースが必要。

手法4:プレスリリース配信

新サービス発表や大規模イベントなど、社会的なニュース性が高いセミナーの場合に有効な手法です。プレスリリース配信サービスを利用して、各種メディアに情報を届けます。

タイトルやリード文で、社会的な関心事やトレンドと絡めてセミナーの価値を訴求することが重要です。

- メリット:メディアに取り上げられれば、無料で幅広い層に認知を拡大できる。企業の信頼性向上にも寄与する。

- デメリット:必ずメディアに取り上げられる保証はない。ニュースとしての価値が低いと判断されると、全く反応がない場合もある。

手法5:SNSでの発信

企業の公式アカウントや社員個人のアカウントを活用して、SNSでセミナー情報を発信する手法です。情報の拡散力が高く、潜在層へのリーチが期待できます。

単なる告知だけでなく、セミナー準備の裏側や登壇者の紹介など、親しみやすいコンテンツを交えて発信すると、エンゲージメントが高まります。

- メリット:無料で手軽に始められる。「いいね」や「シェア」による拡散が期待できる。ハッシュタグを活用して興味関心層にアプローチできる。

- デメリット:情報が流れやすく、継続的な発信が必要。炎上リスクも考慮する必要がある。

手法6:Web広告(ディスプレイ広告・SNS広告)

特定の属性・興味関心を持つユーザーに直接アプローチできる有料の手法です。短期間で集中的に集客したい場合に効果的です。

- メリット:ターゲットを細かく設定でき、費用対効果を測定しやすい。即効性が高く、すぐに集客を開始できる。

- デメリット:広告費がかかる。運用ノウハウが必要で、キーワード選定やクリエイティブの改善を継続的に行う必要がある。

手法7:セミナー集客サイト(Peatixなど)の活用

セミナーやイベント情報を掲載できるポータルサイトを利用する手法です。これらのサイトには、情報収集意欲の高いユーザーが集まっているため、効率的な集客が可能です。

- メリット:サイト自体の集客力を活用できる。決済機能や申込者管理機能が備わっていることが多く、運営の手間を削減できる。

- デメリット:手数料がかかる。競合セミナーも多く掲載されているため、埋もれない工夫が必要。

手法8:他社メディアへの記事掲載・広告出稿

自社のターゲット層が読んでいる業界専門メディアやビジネス系Webメディアに、記事広告やバナー広告を出稿する手法です。メディアの権威性を活用して、信頼性の高い情報を届けることができます。

- メリット:特定の分野に関心を持つ質の高いリードにアプローチできる。集客力のあるメディアの力を借りることができる。

- デメリット:出稿費用が高額になる場合がある。コンテンツ制作に時間とコストがかかる。

手法9:営業担当者による個別案内

営業担当者が日々の活動の中で、顧客との対話を通じて直接セミナーを案内する手法です。特に、既存顧客や関係性の深い見込み顧客に対して効果的です。

営業部門とマーケティング部門で連携し、「どのような顧客に、どのセミナーを、どのタイミングで案内するか」というルールを共有しておくことが重要です

- メリット:顧客一人ひとりの課題に合わせてセミナーの価値を伝えられるため、申込率が高い。顧客との関係性強化にも繋がる。

- デメリット:アプローチできる人数に限りがある。営業担当者のスキルによって成果が左右される。

手法10:インサイドセールスによる架電

過去に名刺交換したものの、アポイントに至っていない休眠顧客などに対して、電話で直接セミナー参加を促す手法です。メールだけでは反応しない層へのアプローチとして有効です。

単なる売り込みではなく、「お悩みの〇〇という点で、お役に立てるセミナーがございます」といったように、相手のメリットを提示する形でアプローチすることが成功の鍵です。

- メリット:直接対話することで、顧客の潜在的なニーズを掘り起こせる可能性がある。セミナーの魅力を声で直接伝えられる。

- デメリット:電話を嫌う人も多く、断られる可能性が高い。架電リストの精査とトークスクリプトの準備が必要。

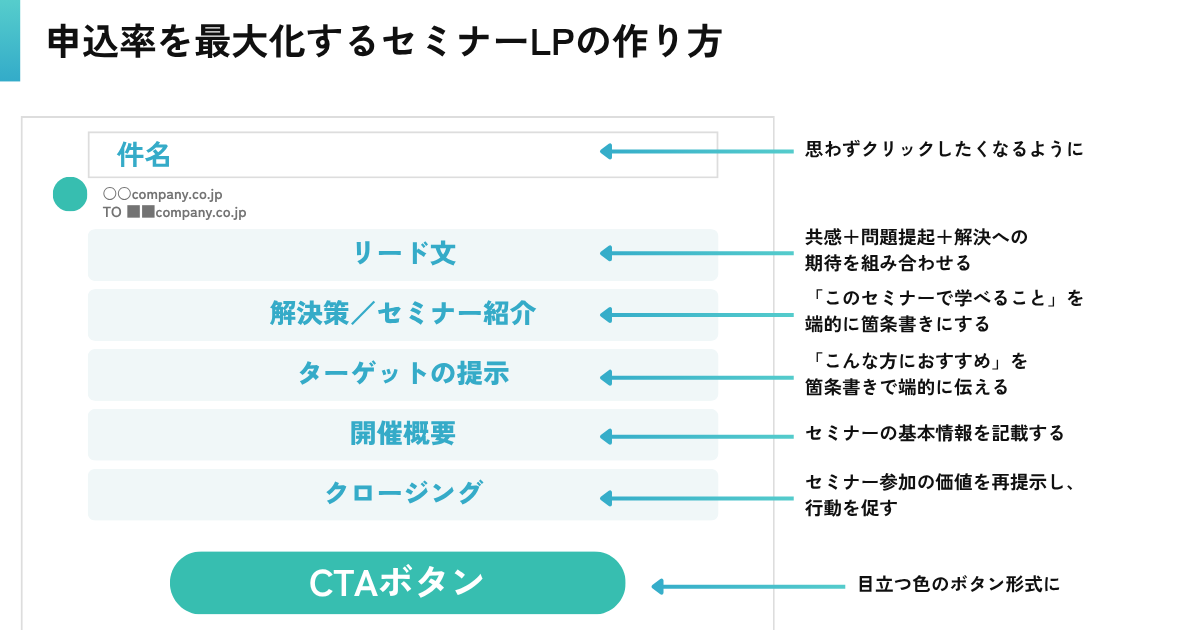

申込率を最大化するセミナーLPの作り方【テンプレート付】

集客チャネルからセミナーに興味を持ったユーザーが、最終的に「申し込む」かどうかを決めるのがLP(ランディングページ)です。LPの内容次第で申込率は大きく変わるため、構成要素を一つひとつ丁寧作り込む必要があります。

ここでは、BtoBセミナーLPに必須の7つの要素と、それぞれの作成ポイントを解説します。

- 刺さるキャッチコピーとセミナー概要

- ターゲット「こんなひとにおすすめ」

- 参加するメリット「本セミナーで学べること」

- 具体的な内容「タイムテーブル」

- 登壇者情報と信頼性の担保「登壇者紹介」

- セミナー内容(イベント名、日時、定員、参加費用、お問い合わせなど)

- 分かりやすい申込フォーム(EFO)

① 刺さるキャッチコピーとセミナー概要

LPの最も重要な部分が、ページの冒頭(ファーストビュー)に表示されるキャッチコピーです。ユーザーはここで数秒のうちに、自分に関係があるか、読む価値があるかを判断します。

- ターゲットを明確にする:「〇〇担当者様必見!」のように、誰に向けたセミナーかを明確にする。

- ベネフィットを提示する:「〜ができるようになる」「〜の悩みを解決する」など、参加することで得られる未来を具体的に示す。

- 数字を入れる:「たった30分でわかる」「導入企業300%増の秘訣」など、具体的な数字は説得力を高める。

- 緊急性・限定性を出す:「先着30名様限定」「〇月〇日までの申込」など、今申し込むべき理由を作る。

例)

【Web担当者向け】明日から使える!BtoBサイトのCVRを1.5倍にするアクセス解析術

もう集客に悩まない。予算ゼロから始めるコンテンツマーケティング実践講座

【経営者・事業責任者限定】失敗しない、DX推進のための組織づくりとKPI設定とは?

関連記事:集客できるセミナータイトルのつけ方|当社168セミナーのタイトルを分析して導き出した5つの勝ちパターン

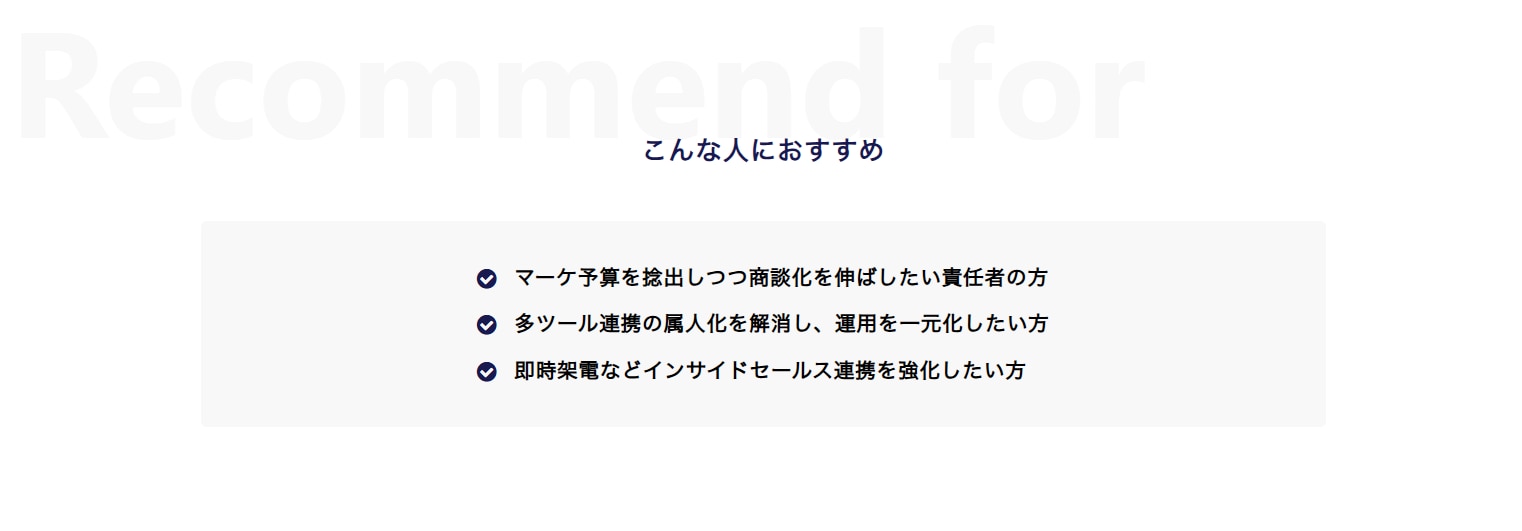

② ターゲット「こんなひとにおすすめ」

キャッチコピーで惹きつけたら、次に「このセミナーは、まさにあなたのためのものです」というメッセージを明確に伝えます。箇条書きで分かりやすく示すのが効果的です。

- ターゲットが抱える具体的な課題や悩みを言語化する。

- 「自分も当てはまる」と共感してもらえるような表現を心がける。

例

▼こんな方におすすめです

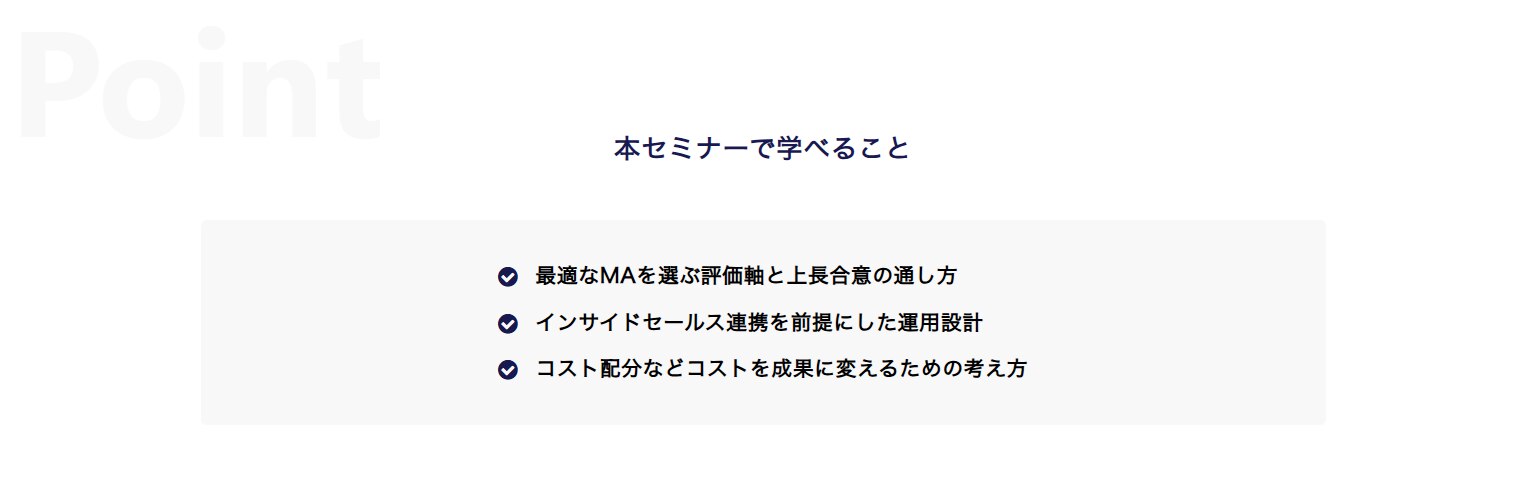

③ 参加するメリット「本セミナーで学べること」

ターゲットが自分ごと化できたら、次にこのセミナーに参加することで具体的に何が得られるのか、ベネフィットを提示します。こちらも箇条書きで簡潔に示すのが良いでしょう。

- 単なる内容紹介ではなく、「〇〇のノウハウが手に入る」「〇〇ができるようになる」といった、参加者の視点でのメリットを伝える。

- 抽象的な表現を避け、具体的で再現性のある内容であることをアピールする。

例

▼本セミナーで得られること

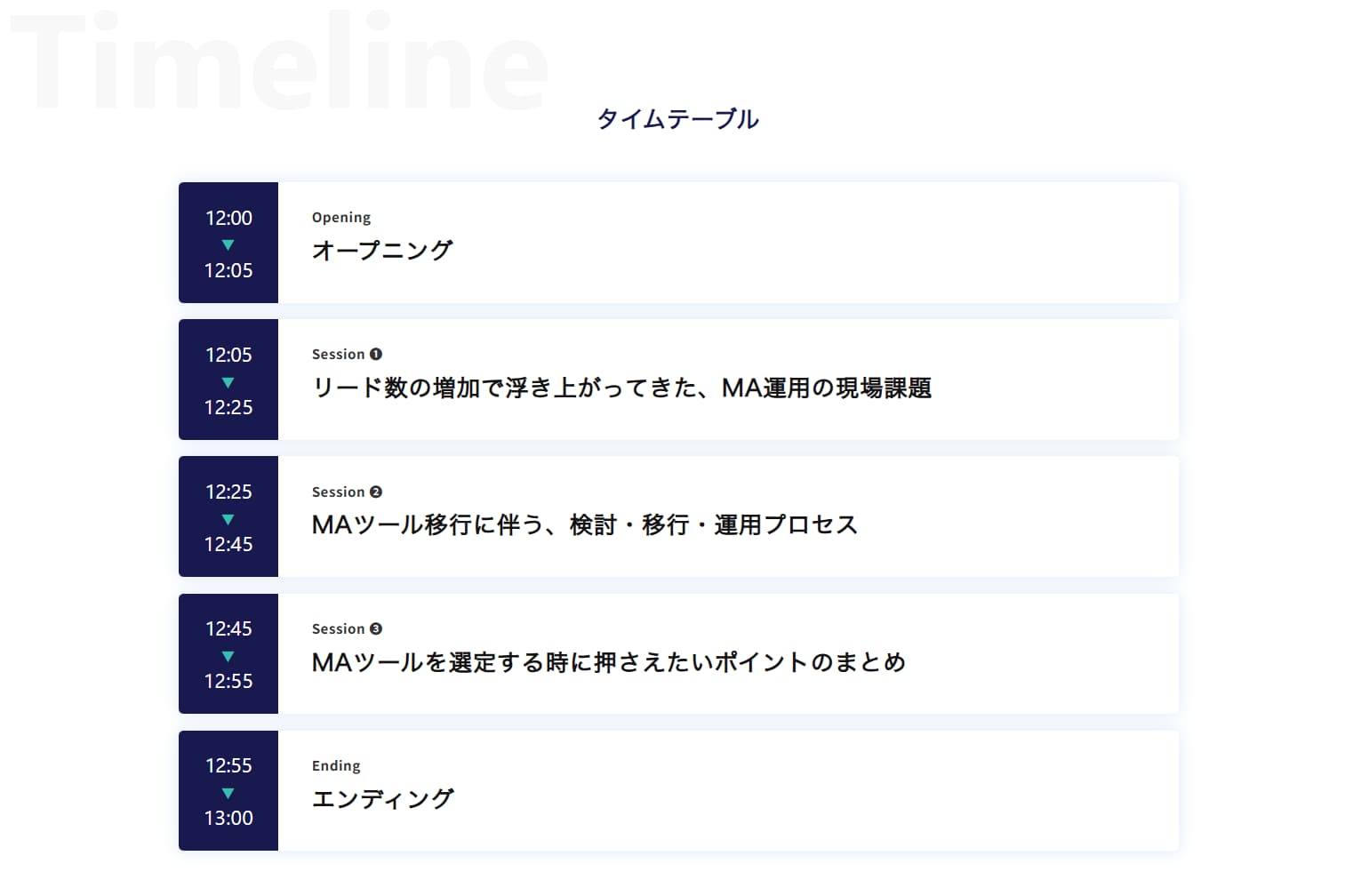

④ 具体的な内容「タイムテーブル」

セミナーでどのような内容が、どのような順番で語られるのかをタイムテーブル形式で示すことで、参加者は内容を具体的にイメージでき、安心して申し込むことができます。

- 各セッションの時間を明記し、全体の所要時間が分かるようにする。

- 休憩時間や質疑応答の時間も記載しておくと、より親切。

例

▼タイムテーブル

14:00〜14:05 ご挨拶・本日のアジェンダ

14:05〜14:35 第1部:なぜセミナーに人が集まらないのか?7つの原因と対策

14:35〜14:55 第2部:集客から商談化までを効率化するMAツールの活用法

14:55〜15:00 質疑応答・アンケートご案内

⑤ 登壇者情報と信頼性の担保「登壇者紹介」

「誰が話すのか」は、セミナーの信頼性を大きく左右する重要な要素です。登壇者のプロフィールを顔写真付きで掲載し、その分野における専門性や実績をアピールしましょう。

- 経歴や実績を具体的に記載する。(例:「〇〇業界で10年間、300社以上のBtoBマーケティング支援に従事」など)

- SNSアカウントへのリンクを設置し、人柄や日々の発信内容を見てもらうのも有効です。

- メディア掲載実績や出版実績などがあれば、権威性の証明になります。

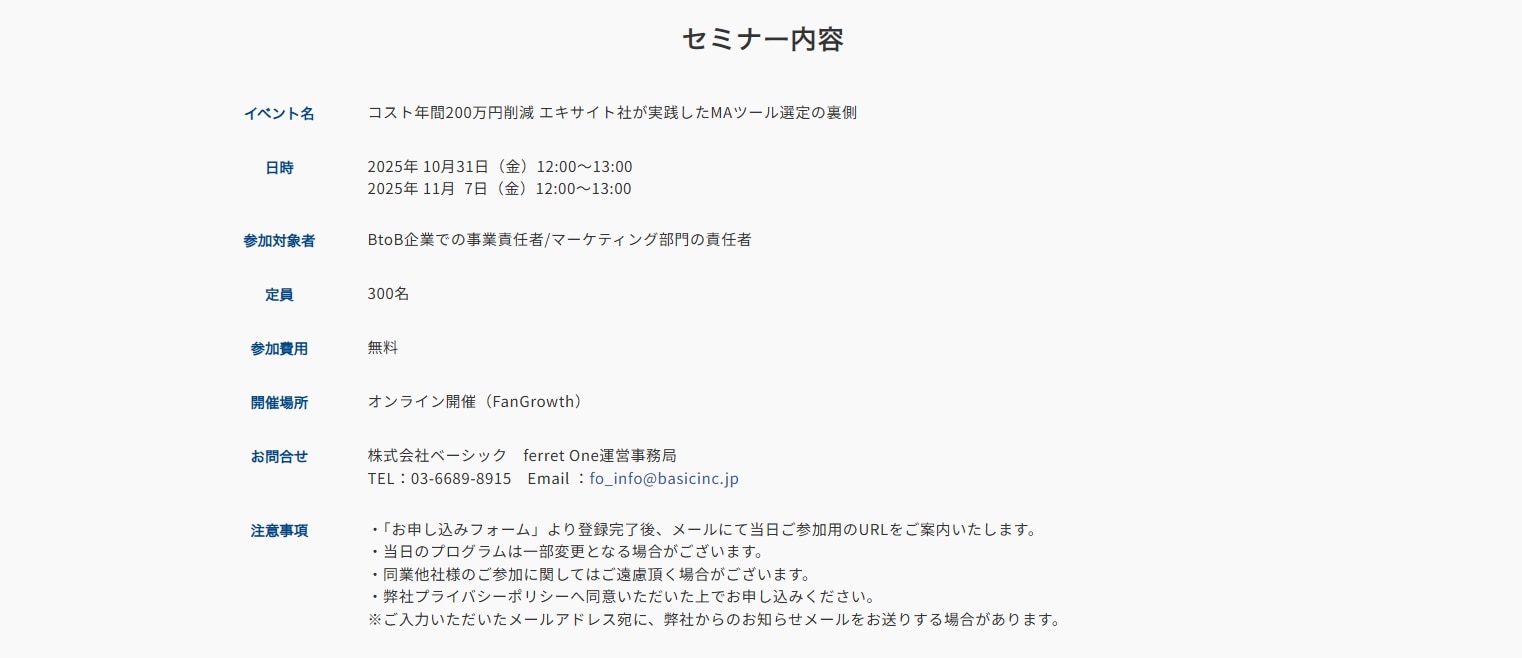

⑥ セミナー内容(イベント名、日時、定員、参加費用、お問い合わせなど)

セミナーの基本情報を分かりやすくまとめて記載します。ユーザーが必要な情報を探す手間を省けるよう、見やすく整理することが大切です。

必須項目

- セミナー名

- 開催日時(曜日も記載)

- 開催形式(オンライン/オフライン、使用ツールなど)

- 定員

- 参加費用

- 対象者

- 主催者情報

- お問い合わせ先

⑦ 分かりやすい申込フォーム(EFO)

LPの最終ゴールは、申込フォームを通過してもらうことです。フォームの入力項目が多すぎたり、分かりにくかったりすると、ユーザーは面倒に感じて離脱してしまいます(フォーム離脱)。EFOを意識し、ストレスなく申し込めるフォームを設計しましょう。

- 入力項目は必要最小限に絞る。

- 入力必須項目を分かりやすく表示する。

- 入力例を示す。(例:株式会社〇〇)

- エラー表示はリアルタイムで、どこが間違っているか具体的に示す。

- プライバシーポリシーへの同意はチェックボックス形式にする。

これらの要素を盛り込むことで、ユーザーは安心してセミナーに申し込むことができます。

申込率を最大化する集客メールの作り方【テンプレート付】

セミナー集客において、もっともポピュラーな手法がメルマガです。しかし数多くのメールに埋もれてしまい、開封すらされないことも少なくありません。ここでは、読者の心を掴み、申込へと繋げる集客メールの作り方を、構成要素ごとに解説します。

件名の型:件名で開封率は決まる!思わずクリックしたくなるように

本文の構成:【リード文】共感+問題提起+解決への期待を組み合わせる

本文の構成:【解決策/セミナー紹介】「このセミナーで学べること」を端的に箇条書きにする

本文の構成:【ターゲットの提示】「こんな方におすすめ」を箇条書きで端的に伝える

本文の構成:【開催概要】セミナーの基本情報を記載する。

- 本文の構成:【クロージング】:セミナー参加の価値を再提示し、行動を促す

- 申込への導線:CTAボタンは明確に

関連記事:メールマーケティングの始め方5ステップ!初心者でも成果を出すコツと例文

関連記事:セミナー案内メールの勝ちパターン|70通の分析で導いた「件名」と「本文」の型

件名の型:件名で開封率は決まる!思わずクリックしたくなるように

受信トレイで最初に目にする「件名」は、メールを開くかどうかの重要な判断材料です。

ターゲットが思わずクリックしたくなる件名にはいくつか型がありますので、ぜひ参考に作成してみてください。特に最初の10文字に重要事項を盛り込むと目について効果的です。

- ベネフィット提示型:【〇〇を解決】BtoBセミナー集客を成功させる5つのステップ

- ターゲット絞り込み型:【Web担当者様へ】明日から使える、サイト改善セミナーのご案内

- 数字で具体性UP型:【参加者満足度98%】リード獲得数を3倍にした最新事例セミナー

- 緊急性・限定性訴求型:【本日締切】〇/〇開催「失敗しないMA導入セミナー」残席わずか

- 問いかけ型:貴社のセミナー集客、"集まらない"で終わっていませんか?

本文の構成:【リード文】共感+問題提起+解決への期待を組み合わせる

件名で興味を引いたら、本文の冒頭(リード文)で読者の課題に寄り添い、「このメールは自分に関係がある」と感じてもらうことが重要です。

例

株式会社〇〇 △△様

いつもお世話になっております。

株式会社ベーシックの□□です。

「セミナーを開催しても、なかなか目標の集客数に届かない…」

「集客チャネルが多すぎて、どれが自社に合っているのか分からない…」

このようなお悩みをお持ちのマーケティングご担当者様も多いのではないでしょうか。

今回は、そんなお悩みを解決し、貴社のセミナーを成功に導くための実践的なノウハウをお伝えするセミナーをご用意いたしました。

本文の構成:【解決策/セミナー紹介】「このセミナーで学べること」を端的に箇条書きにする

リード文で引き込んだら、セミナーの具体的な内容と、参加することで得られるメリットを明確に伝えます。LPと同様に、箇条書きで分かりやすく示すのが効果的です。

例

本セミナーにご参加いただくことで、以下の内容をお持ち帰りいただけます。

本文の構成:【ターゲットの提示】「こんな方におすすめ」を箇条書きで端的に伝える

どのような課題を持つ人に向けたセミナーなのかを具体的に示すことで、読者は「まさに自分のためのセミナーだ」と感じ、申込への意欲が高まります。

例

▼こんな方におすすめです

本文の構成:【開催概要】セミナーの基本情報を記載する。

セミナーの基本情報を簡潔にまとめます。メール本文が長くなりすぎないよう、詳細はLPに譲り、ここでは必須情報のみを記載するのがポイントです。

例

▼開催概要

本文の構成:【クロージング】:セミナー参加の価値を再提示し、行動を促す

メールの最後に、改めてセミナーの価値を伝え、申込を後押しします。

例

貴社のセミナー集客を次のステージへ進めるためのヒントが満載の60分です。

この機会にぜひご参加ください。

申込への導線:CTAボタンは明確に

最後に、申込ページへの導線となるCTAを設置します。テキストリンクだけでなく、目立つ色のボタン形式にすることでクリック率が向上します。

- ボタンの文言は「申し込む」だけでなく、「とりあえず視聴予約する」「無料でセミナーに参加する」など、クリックした後のアクションが分かりやすい言葉を選ぶ。

- ボタンはメールの中盤と最後など、複数設置すると効果的です。

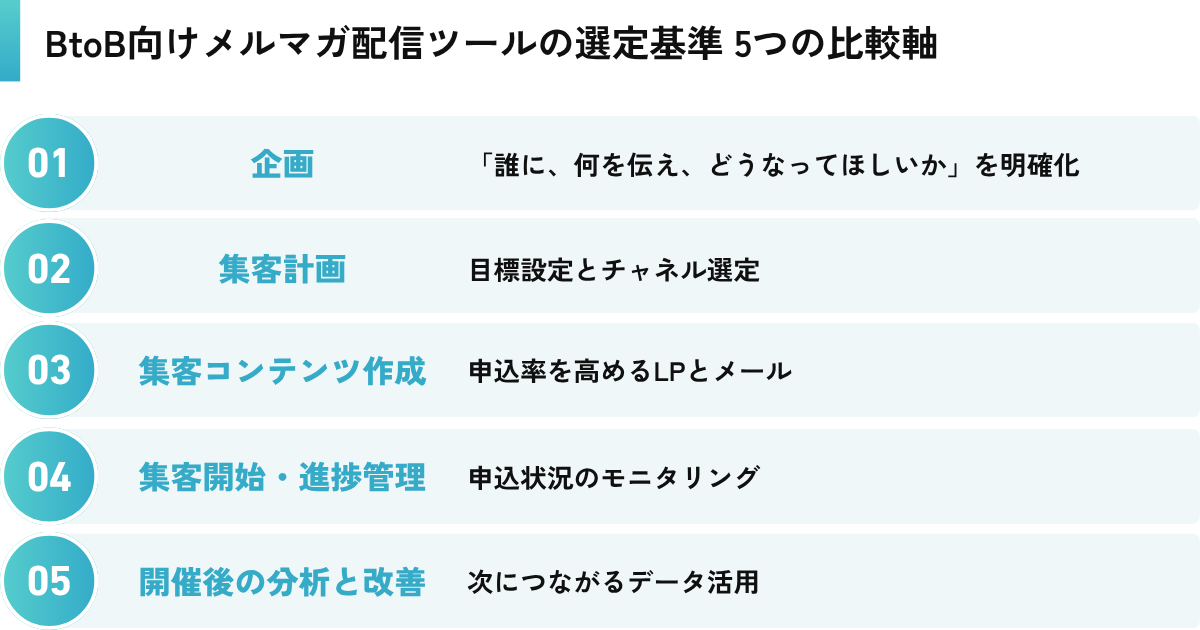

セミナー集客を成功に導く5つのステップ|計画から改善まで

セミナー集客は、一度きりの活動で終わりではありません。企画から開催後の分析までを一連のプロセスとして捉え、PDCAサイクルを回していくことが成功への鍵となります。

企画|「誰に、何を伝え、どうなってほしいか」を明確化

集客計画|目標設定とチャネル選定

集客コンテンツ作成|申込率を高めるLPとメール

集客開始・進捗管理|申込状況のモニタリング

開催後の分析と改善|次につながるデータ活用

関連記事:セミナー準備の全手順を解説|企画~当日までの流れ・事後フォローまで【チェックリスト付】

STEP1:企画|「誰に、何を伝え、どうなってほしいか」を明確化

すべての原点となるのが「企画」です。前述の「基本設計の枠組み」で解説した通り、セミナーの目的、KPI、ターゲット、開催形式を明確に定義します。この企画の質が、集客の成否を大きく左右します。ターゲットが本当に聞きたい内容は何か、自社が提供できる独自の価値は何かを突き詰めて考えましょう。

関連記事:成果から逆算するセミナー企画のステップ|基本の考え方や検討フェーズ別企画パターンを解説

STEP2:集客計画|目標設定とチャネル選定

企画内容が固まったら、具体的な集客計画を立てます。

KPIから逆算して「申込者数100名」といった目標を設定し、その目標を達成するために、どの集客チャネルを、どのくらいの予算と期間で活用するかを決定します。複数のチャネルを組み合わせる視点が重要です。

STEP3:集客コンテンツ作成|申込率を高めるLPとメール

計画に沿って、各チャネルで使用するコンテンツを作成します。

中心となるのは、セミナーの魅力と参加メリットを伝えるLPと集客メールです。本記事で紹介したテンプレートを参考に、ターゲットの心に響くコンテンツ作りを心がけましょう。

Web広告用のバナーやSNS投稿文などもこの段階で準備します。

STEP4:実行・進捗管理|申込状況のモニタリング

計画通りに各チャネルで告知を開始します。

重要なのは、開始後に放置しないことです。日々の申込状況やチャネルごとの流入数をモニタリングします。

目標に対して進捗が遅れている場合は、追加の施策(例:広告予算の増額、リマインドメールの配信)を検討・実行します。

STEP5:開催後の分析と改善|次につながるデータ活用

セミナー開催後には、必ず振り返りを行いましょう。

最終的な申込者数、参加率、アンケート結果、商談化数などのデータを集計・分析します。どのチャネルからの申込が最も質が高かったか、LPのどの部分がよく見られていたかなどを分析し、次回のセミナー企画や集客活動の改善に繋げることが重要です。

なぜ?セミナーに人が集まらない7つの原因と具体的な対策

「計画通りに進めているはずなのに、なぜか人が集まらない…」そんな時は、必ずどこかに原因があります。ここでは、セミナー集客でよくある7つの失敗原因と、それぞれの具体的な対策を解説します。

原因1:企画の魅力が伝わっていない

原因2:ターゲット設定が曖昧

原因3:告知チャネルがミスマッチ

原因4:告知期間が短すぎる・長すぎる

原因5:申込までのハードルが高い

原因6:リマインドが不十分で参加率が低い

原因7:セミナーごとの階段設計ができていない

原因1:企画の魅力が伝わっていない

セミナーの内容自体は良くても、その魅力がターゲットに伝わっていなければ、申込には繋がりません。LPのキャッチコピーが抽象的だったり、参加するメリットが不明確だったりすると、ユーザーは価値を感じられず離脱してしまいます。

対策

ターゲットの課題やニーズを起点に、「誰の」「どんな悩みを」「どう解決できるのか」が一目で分かるようなLP・メールを作成してみてください。本記事のテンプレートを参考に、ベネフィットを具体的に訴求しましょう!

原因2:ターゲット設定が曖昧

「多くの人に来てほしい」という思いからターゲットを広げすぎると、結果的に誰にも響かない企画になってしまいます。「ペルソナ設計」で解説したように、特定の人物像を思い浮かべられるレベルまでターゲットを具体化することが重要です。

対策

自社の顧客データや営業へのヒアリングを基に、具体的なペルソナを設定してみましょう。そのペルソナが本当に興味を持つであろうテーマや切り口で、改めてセミナーを企画してみてください。

原因3:告知チャネルがミスマッチ

企画内容やターゲットに合わないチャネルで告知しても、情報は届きません。例えば、経営者層向けのセミナーを若者中心のSNSで告知しても、効果は薄いでしょう。

対策

ペルソナが普段どのような媒体で情報収集しているかを分析し、最適なチャネルを選定する必要があります。実際に既存顧客にインタビューしてみるのもおすすめです。

複数のチャネルをテストし、最も反応が良いものにリソースを集中させることも有効です。

原因4:告知期間が短すぎる・長すぎる

告知期間は、短すぎると検討する時間を与えられず、長すぎると忘れられてしまう可能性があります。一般的に、BtoBセミナーの告知は開催日の1か月から3週間前に開始するのが適切とされています。

対策

開催日の約1か月前から告知を開始し、開催日が近づくにつれてリマインドメールを送るなど、段階的に告知の頻度を上げていきましょう。直前期には「残席わずか」といった形で緊急性を訴求するのも効果的です。

原因5:申込までのハードルが高い

セミナーに興味を持っても、申込フォームの入力項目が多すぎたり、手続きが複雑だったりすると、途中で離脱されてしまいます。

対策

申込フォームの入力項目は必要最小限に絞りましょう(EFOの実施)。数クリックで申込が完了するような、シンプルで分かりやすい導線を設計してください。

原因6:リマインドが不十分で参加率が低い

申込があっても、当日参加してもらえなければ意味がありません。特に無料のオンラインセミナーでは、申込後に忘れられてしまうケースが多く見られます。

対策

開催日の1週間前、3日前、前日、当日など、複数回にわたってリマインドメールを送信しましょう。メールには、セミナーの内容の再告知や参加用URLを記載し、参加への期待感を高める工夫をするのも効果的です。

原因7:セミナーごとの階段設計ができていない

顧客の検討段階を無視して、毎回同じようなテーマのセミナーばかり開催していても、商談には繋がりません。顧客は「認知→興味・関心→比較・検討→導入」というプロセス(カスタマージャーニー)をたどります。

対策

各検討段階に合わせたセミナーを企画してみてください。 例えば、認知段階の顧客には業界トレンドを解説する入門セミナー、比較検討段階の顧客には製品の具体的な活用事例を紹介するセミナーといったように、コンテンツを設計し、顧客育成の「階段」を作ることがナーチャリングの視点で重要となります。

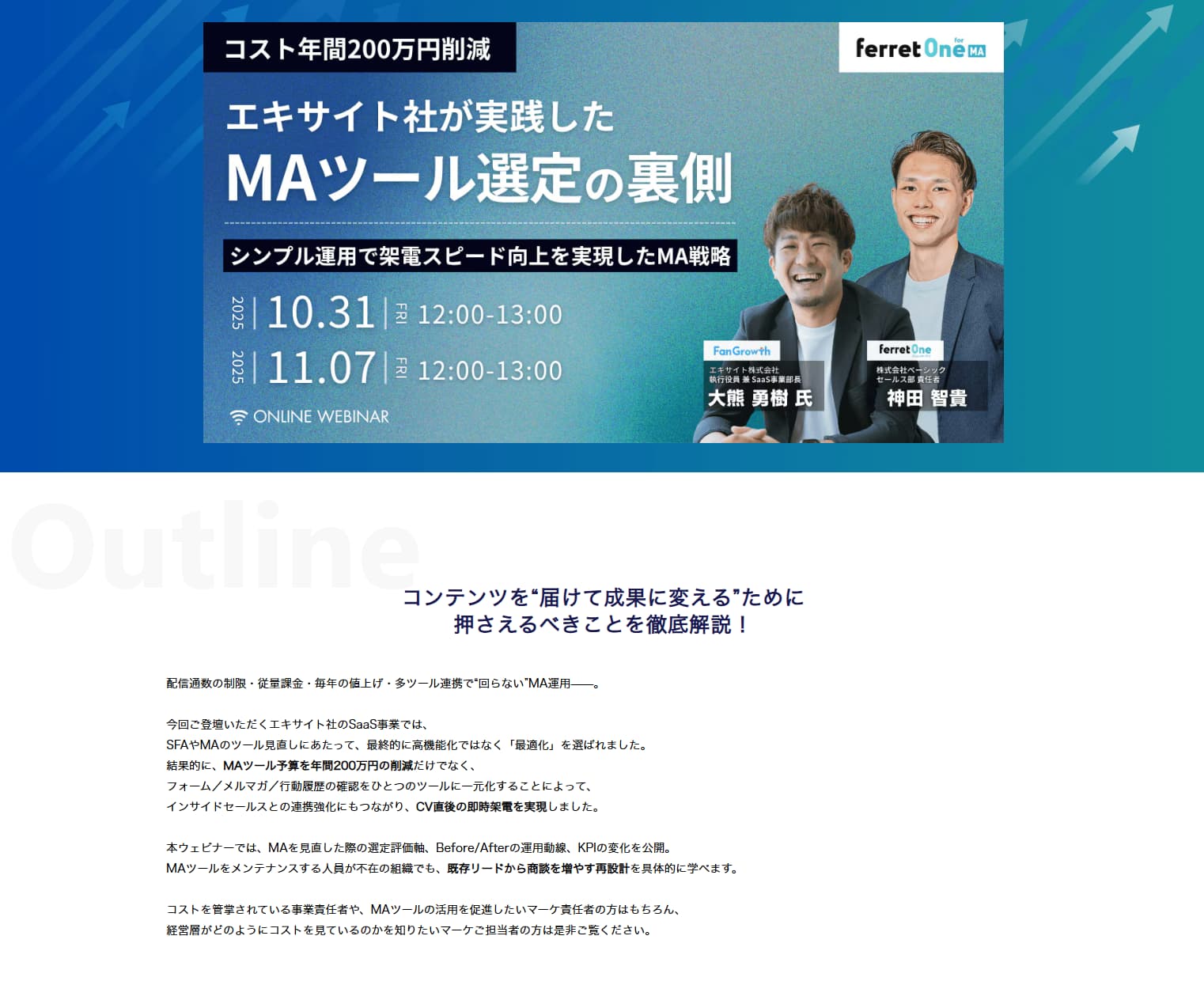

【実践編】集客から商談化までを効率化するMAツールの活用法

これまで解説してきたセミナー集客の各ステップは、手動で行うと多くの工数がかかります。特に、LP作成、メール配信、申込者管理、開催後のフォローアップといった一連の業務は煩雑になりがちです。そこで活躍するのが、MA(マーケティングオートメーション)ツールです。

セミナーLPを作る

- 集客メールを送る

- セミナー参加後のフォローアップをする

セミナーLPを作る

セミナーLPもMAツールで作れます。

プログラミング知識がなくても直感的な操作でLPを作成できる機能が搭載されているものが多くあります。外注コストや社内調整の手間をかけず、スピーディーにセミナー集客を始められます。

集客メールを送る

集客の核となるメール配信も、MAツールの得意分野です。

顧客リストの中から特定の条件(業種、役職など)でターゲットを抽出し、パーソナライズされた集客メールを配信できます。

また、当社の「ferret One」のようにAIを搭載したツールもあります。例えば、作成したLPのURLを読み込ませるだけで、AIが内容を理解し、セミナー告知メールの文面を自動で生成してくれます 。メール作成の工数を大幅に削減したいという方にもMAツールはおすすめです。

セミナー参加後のフォローアップをする

セミナーの成果を最大化する上で最も重要ともいえるのが、開催後のフォローアップです。MAツールを使えば、このフォローアップを自動化できます。例えば、以下のようなシナリオ(ステップメール)を組むことが可能です

- セミナー参加者へ:当日中に参加のお礼メールを自動送信。

- 3日後:関連資料のダウンロード案内メールを送信。

- 10日後:個別相談会や次回の応用編セミナーの案内を送る。

- 欠席者へ:当日の資料や録画動画の案内メールを自動送信。

さらに、MAツールの行動検知機能を使えば、セミナー後に自社の料金ページを閲覧した人など、検討度が高まった顧客を自動で検知し、営業担当者に通知することができます。これにより、最適なタイミングを逃さずにアプローチし、商談機会を最大化できます。

まとめ

本記事では、BtoBセミナーの集客を成功させるための基本設計から、具体的な手法、申込率を高めるコンテンツ作成、そしてMAツールを活用した効率化までを網羅的に解説しました。

セミナー集客で成果を出すためには、個別の施策を点で行うのではなく、企画から開催後のフォローまでを一気通貫のプロセスとして捉え、データに基づいて改善を繰り返す仕組みづくりが不可欠です。

もし、あなたが「セミナー運営の業務をもっと効率化したい」「使いやすいMAツールを検討したい」と感じているなら、ぜひその仕組み化をサポートさせてください。